멀리 다녀왔다

한 시간 정도 봤겠거니, 싶었는데 미술관을 나오니 두 시간이 지나 있었다.

첫 번째 전시실에서는 제이콥 모어 <대홍수>를 여러 각도에서 들여다봤다. 2층 전시실에서 만난 조셉 라이트의 <등대가 있는 토스카나 해안의 달빛>은 눈이 어둠에 익숙해졌을 때 보이는 어슴푸레한 실루엣을 달빛의 조도를 조율해 표현해내고 있었다. 이 작품을 보면서 앞선 작품을 다시 떠올렸다. 빛과 어둠을 조절할 수 있는 존재로의 화가라니.

최애인 모네 아저씨의 작품을 비롯해 인상파 화풍의 작품들로 구성된 전시실의 한가운데에 야요이 쿠사마의 <지나가는 겨울>이 놓여 있었다. 만화경 같은 21세기의 작품을 19세기 작품들 중앙에 놓은 이유가 한참 궁금했다. 그러다 작품 제목이 거울,이 이니라 겨울,이라는 것을 인지하고 궁금증은 더 증폭,... 아, 이 전시실에서 티켓 그림이기도 한 존 브렛의 <도싯셔 절벽에서 바라본 영국 해협>을 보고는 발줌으로 다가가서 "티켓 그림인 이유가 있네. 와 진짜 이 표현 집착 좀 봐, 광기 아니냐고-" 하면서 친구랑 한참 감탄의 절레절레를 시전했다.

비야 셀민스의 작품에 쓰인 단어들은 너무 방탄 세계관이었고,... <바다>, <사막>, <은하>, <하늘>과 같은 단어들 앞에서 의도적으로 길을 잃었다. 연필화에 기반한 석판화로 표현해낸 빛의 양감은 반짝이는 고독을 만들어냈다. 방에 두면 언제고 나를 부드럽고 광활한 심연으로 데려가 줄 것만 같아서 갖고 싶었다.

이번 전시를 보면서는 아르티장을 베이스로 한 아티스트에 대해 생각했다. 심미성뿐 아니라 집착과 광기에 가까운 장인정신에 전율하게 만든 작품이 많았다. 그런 측면에서 예술가는 본질적으로 고독할 수밖에 없겠구나 싶기도 했다. 대체로 "대체 왜 그걸 굳이 그렇게까지?"의 영역에 머무르는 사람들일 테니까.

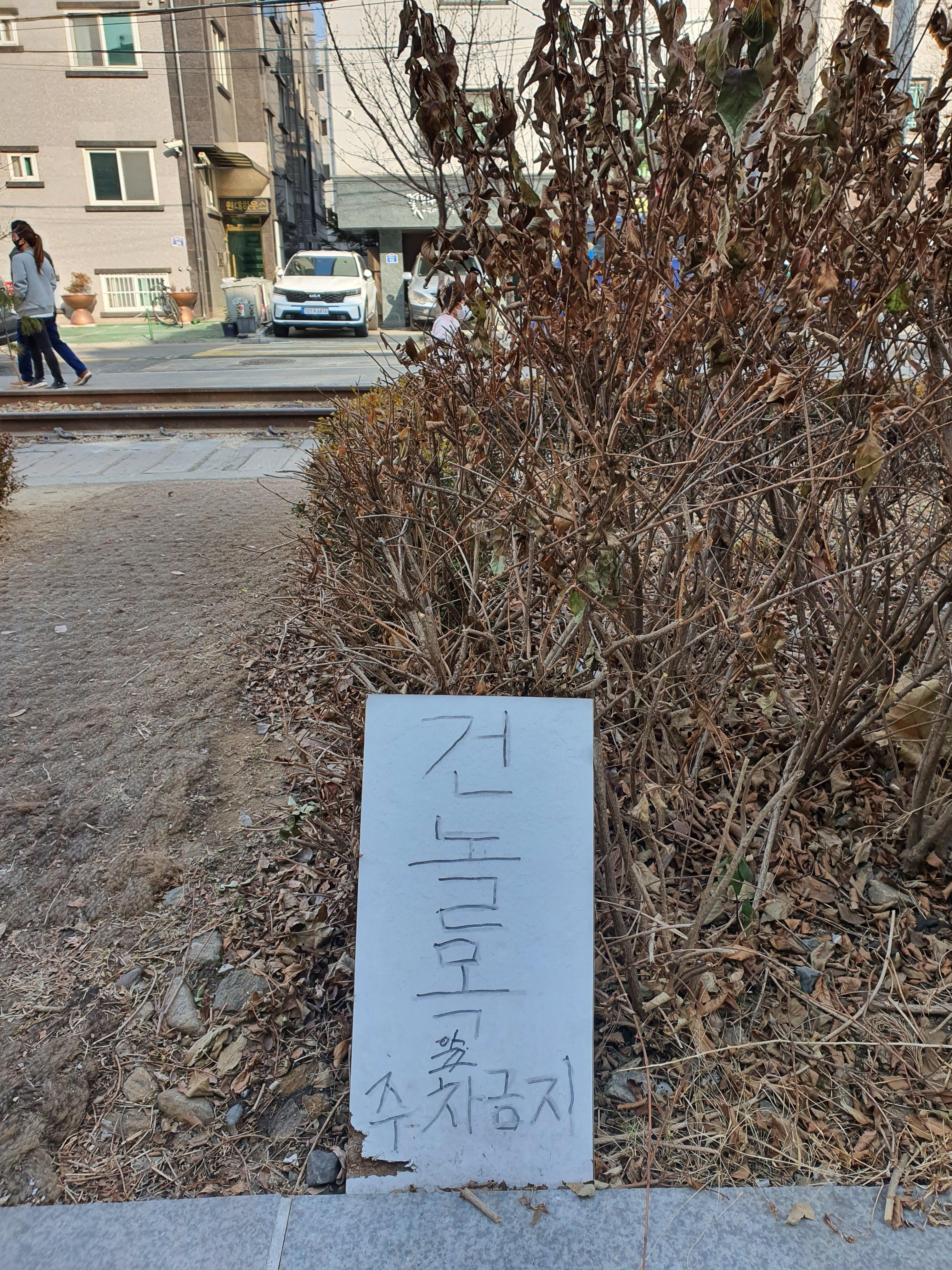

사진을 찍을 수 없는 전시여서 다녀오고 나니 그날의 기록은 미술관이 있던 지역의 사진과 미술관에서 발견한 생각지도 못했던 엘리베이터 안내문으로만 남았다. 이곳은 2018년 언리미티드 에디션 이후로 처음이었는데, 그때는 몰랐던 고즈넉한 정취가 느껴져서 몇 걸음 걷고 카메라 앱을 켜고를 반복했다. 한 손엔 현금, 한 손엔 부스 배치도 들고 전투 태세로 방문했던 곳이었으니 동네 감상할 겨를도 없었지 뭐,...

며칠 남았지만,

축하해, 생일!

돌아오는 지하철 안에서는 'To 지하철역 이름'에 꽂혔다. 꼭 역한테 편지를 보내는 것 같잖아.