Write Bossanova,

봄 걷기, 봄에 걷기, 봄을 걷기 본문

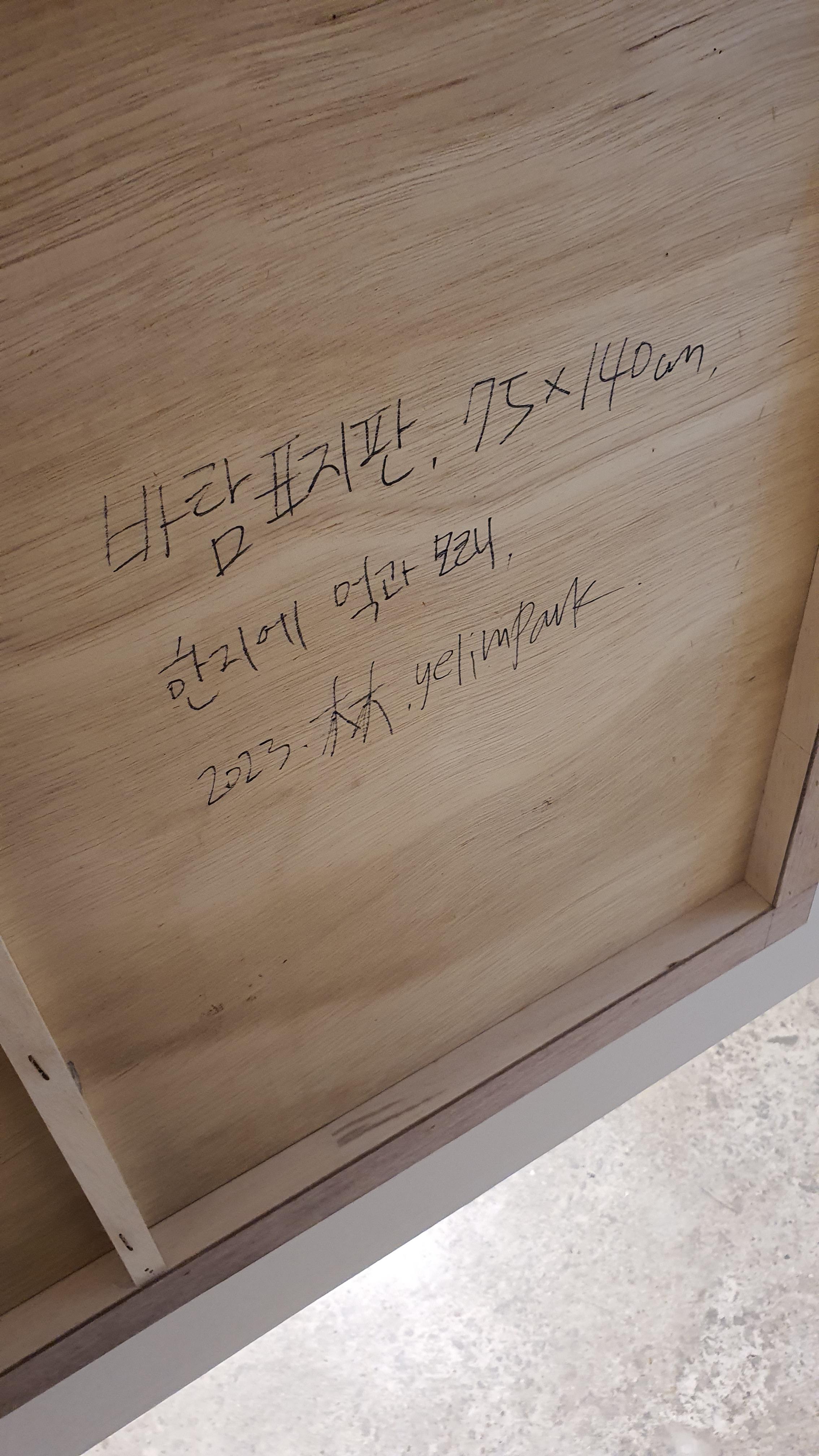

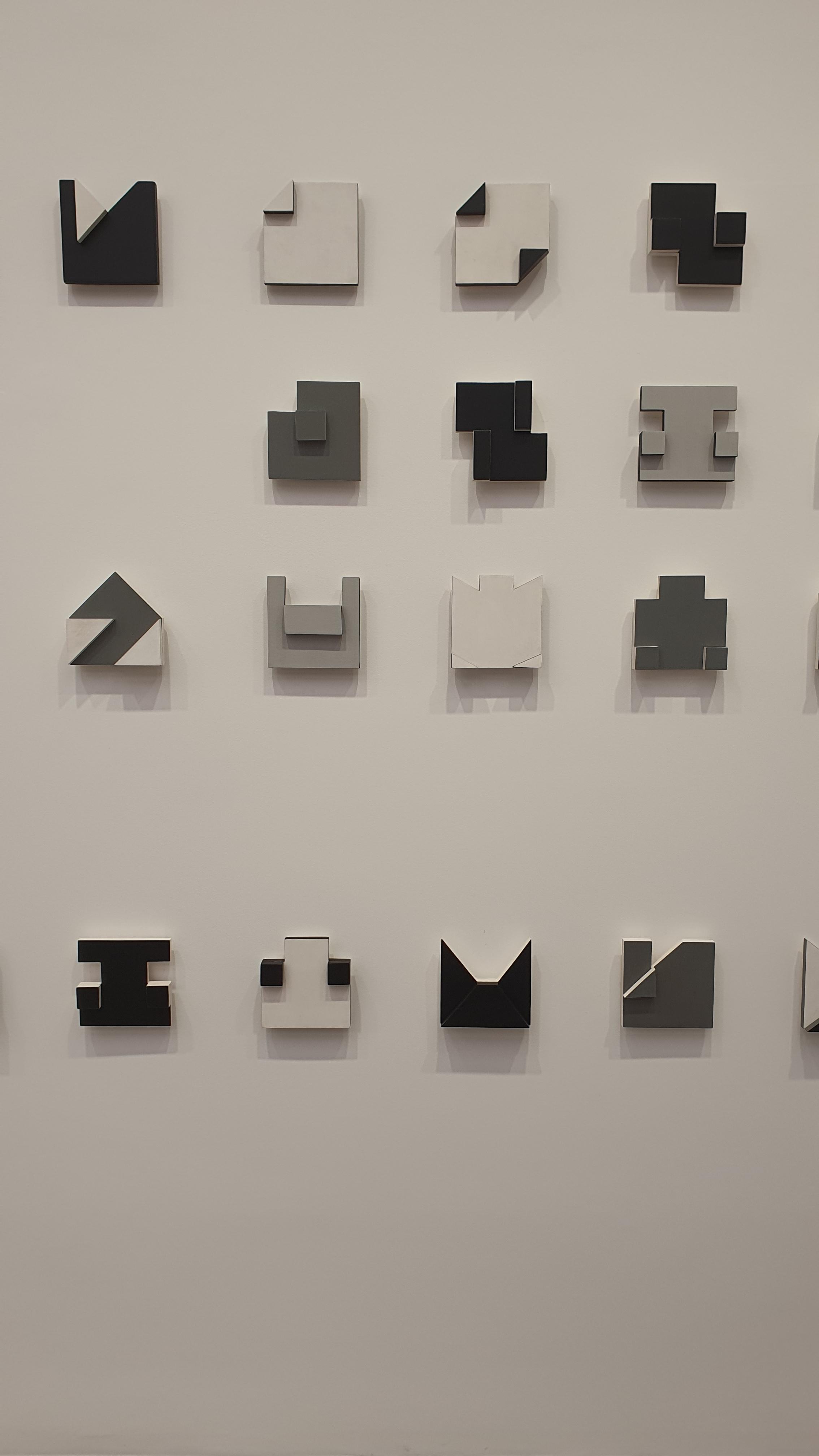

2층에 세워진 바람 표지판 사이를 거닐면서 생각했다. 바람을 표지판으로 삼을 수 있다면 그 삶은 무척 자유로울 것 같다고.

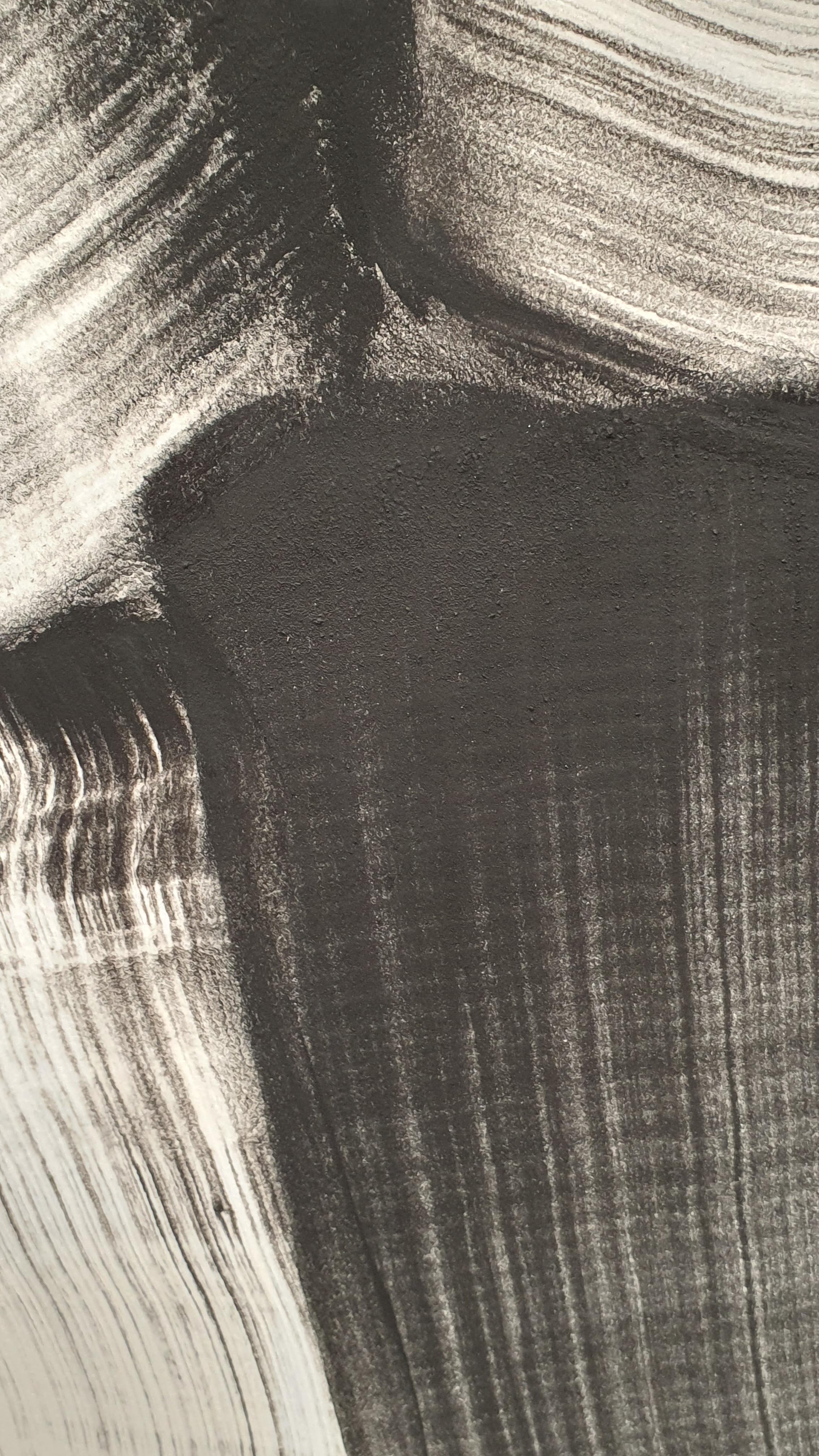

한지 캔버스 위에서 반짝이는 모래는 잔뜩 아름다웠다. 고운 모래는 대개 손가락 사이로 빠져 나가는 이미지로 연상되는데, 곱게 갈려 종이 위에 단단히 밀착된 상태의 것을 보니 기분이 묘했다. 절박한 마음으로 애써 움켜쥐지 않아도 그 자리에 있어 주는 관계가 어쩌면 이런 느낌이지 아닐까 생각했다.

또 작은 모래들이 커다란 캔버스 위에서 이렇게나 웅장한 장면을 만들어 낸다는 것에도 감탄했다. 어떤 바람은 파도 같았고 어떤 바람은 폭풍우 같았고 또 어떤 바람은 폭포 같았다. 일어나고 휘몰아치고 떨어지는 것들. 밀어 올리고 집어 삼키고 낙하하는 것들. 그 흐름에 몸을 맡기는 것 외에는 어떻게 해볼 도리가 없는 것들. 나의 노력과 의지에서 벗어나 있어 두렵고 사실은 그래서 오히려 미련을 덜 갖게 되는 것들.

월요일의 끝엔 '번뇌'라는 단어가 맺혔다. 요즘 X(구 트위터)에서 불교박람회가 그렇게 힙했다는 후기를 자주 보아서였을까. 낄낄. 욕심이 가득해 괴로운 마음을 헤집다가 지난 주말에 본 바람 표지판을 떠올렸다. 힘껏, 자유로워져야지.

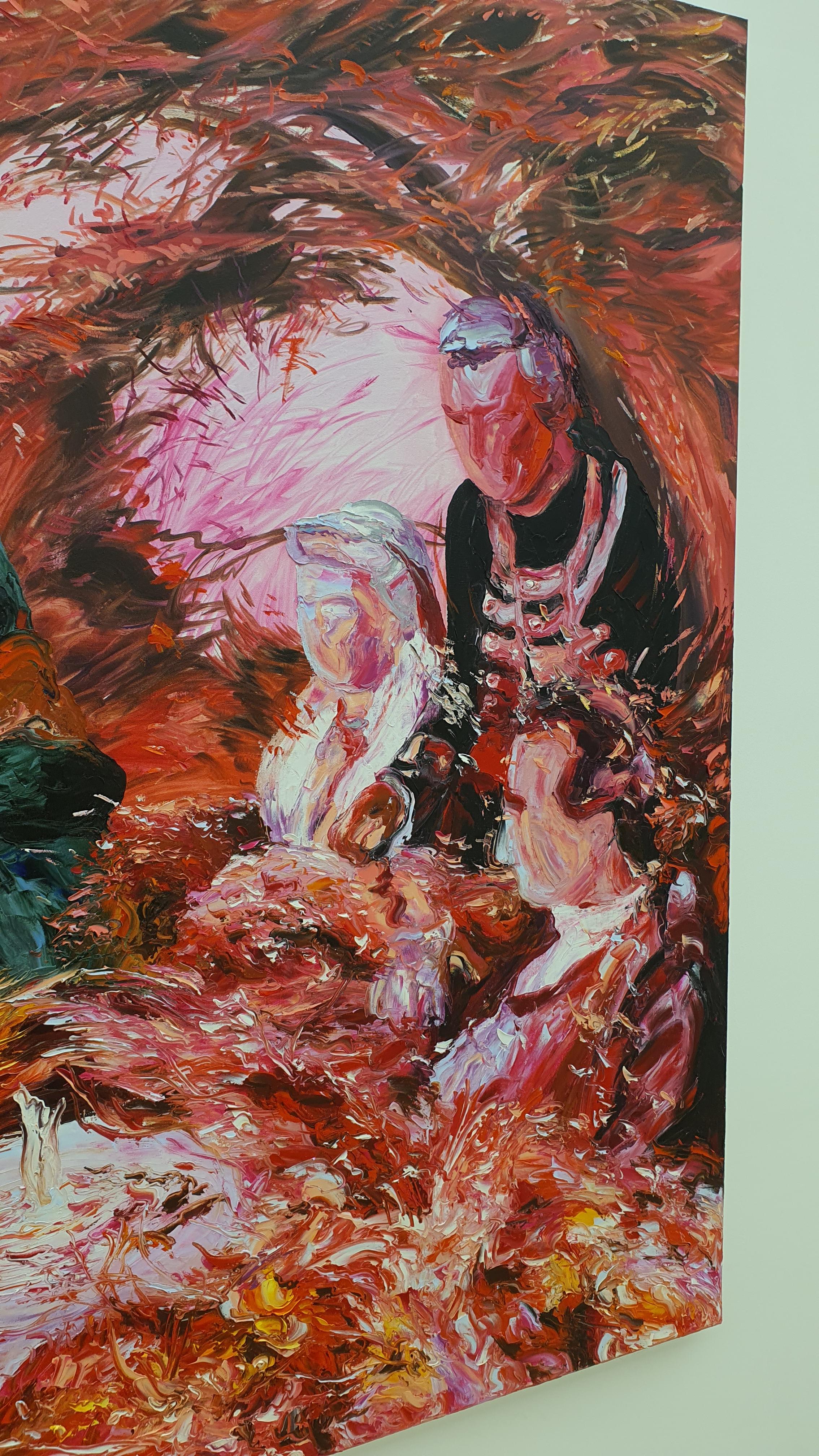

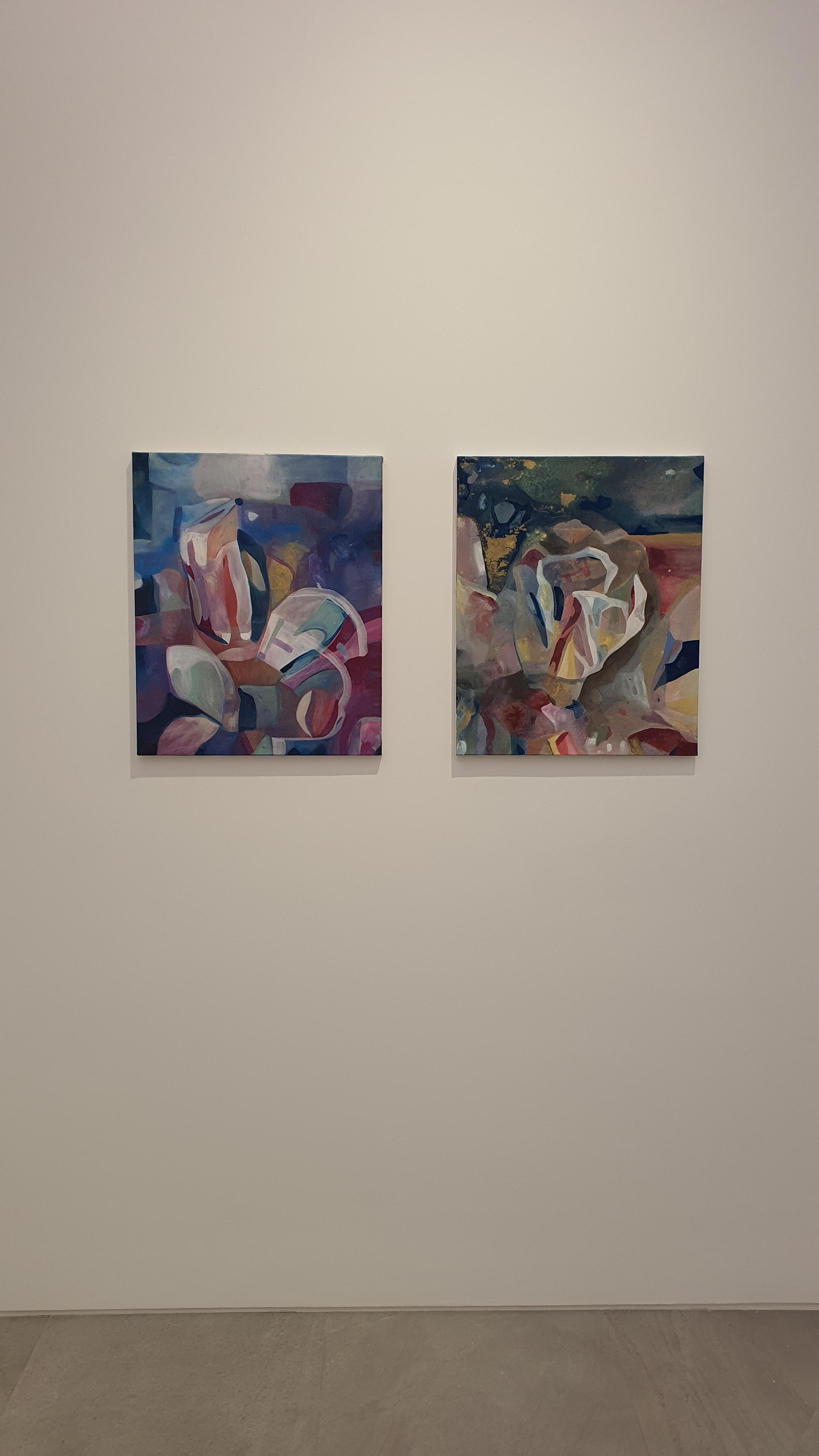

붉고 푸른 화염에 휩싸인, 해리포터 대야로 들여다보는 그 언젠가의 느낌.

글씨가 있으면 일단 읽고 보는 것처럼, 그림이 있으면 일단 보고 본다.

나의 소울 푸드 다타.

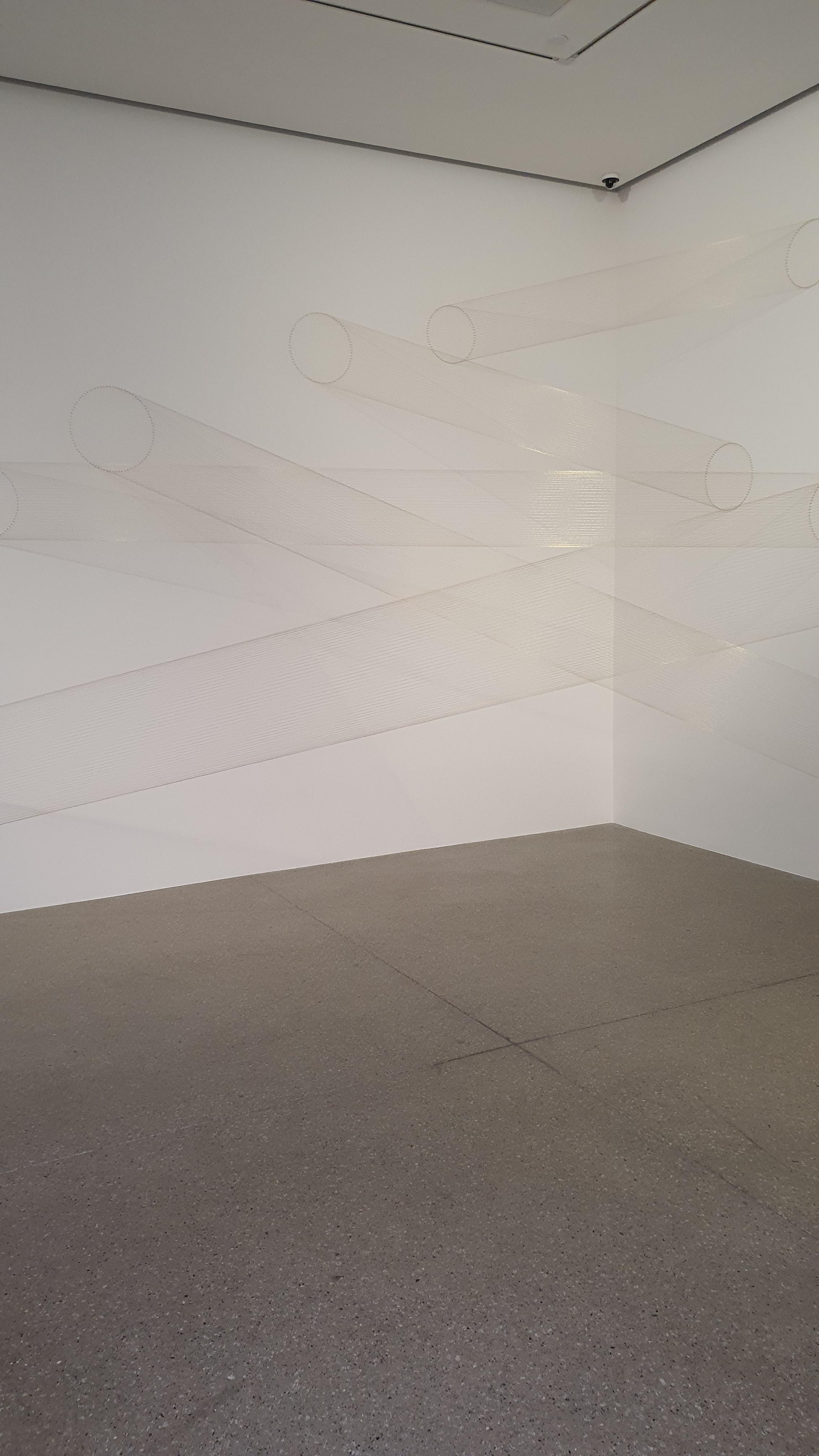

화이트큐브가 서울 지점을 낸다고 했을 때부터 가야지, 했는데 여길 이제야. 그런데 기대한 것과는 달리 공간의 규모나 인테리어 등이 특별하지는 않았다.

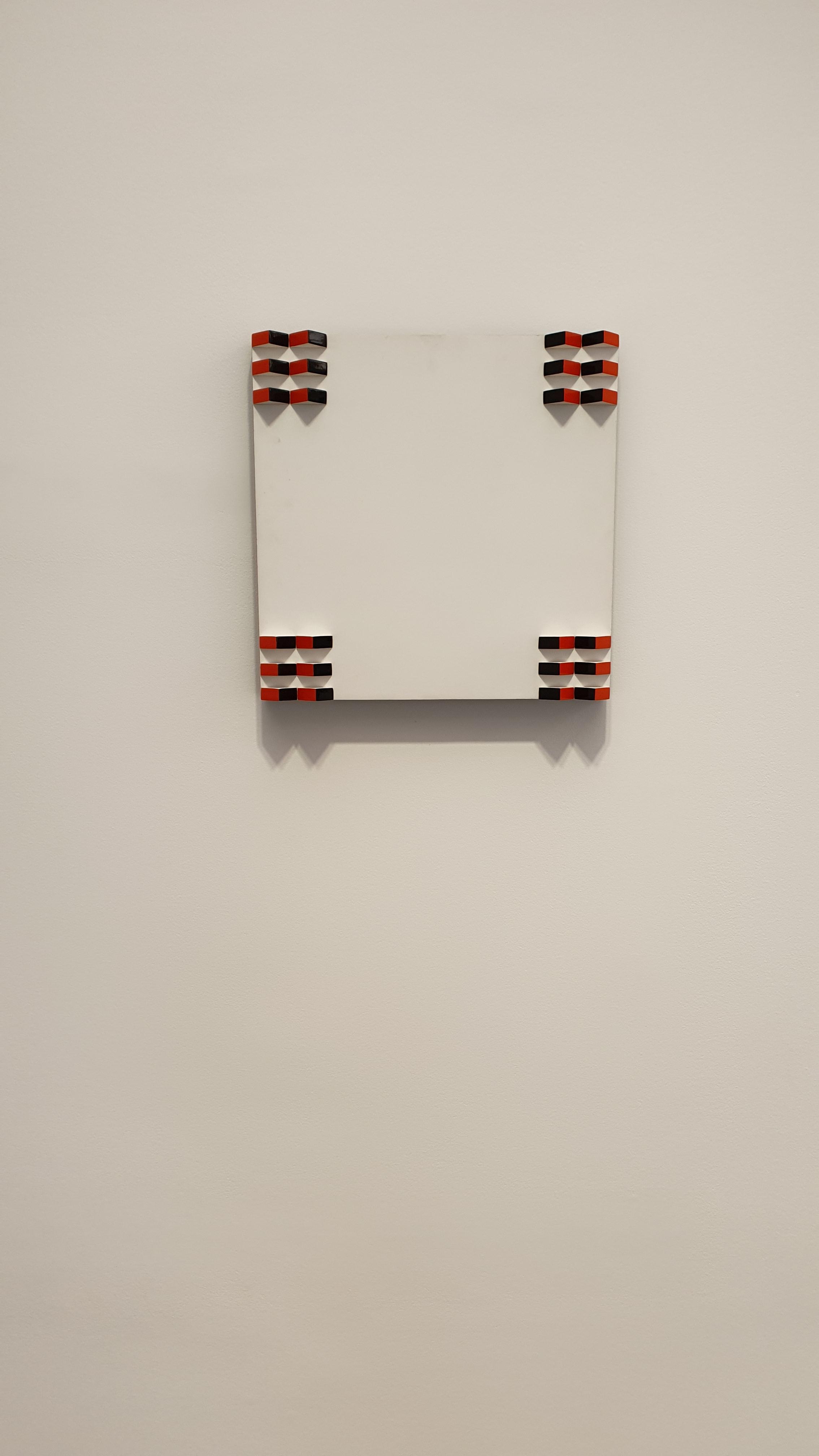

페로탕 도산에서 만난 다니엘 아샴의 작품. 1층에 있던 두 점의 회화 작품도 좋았다.

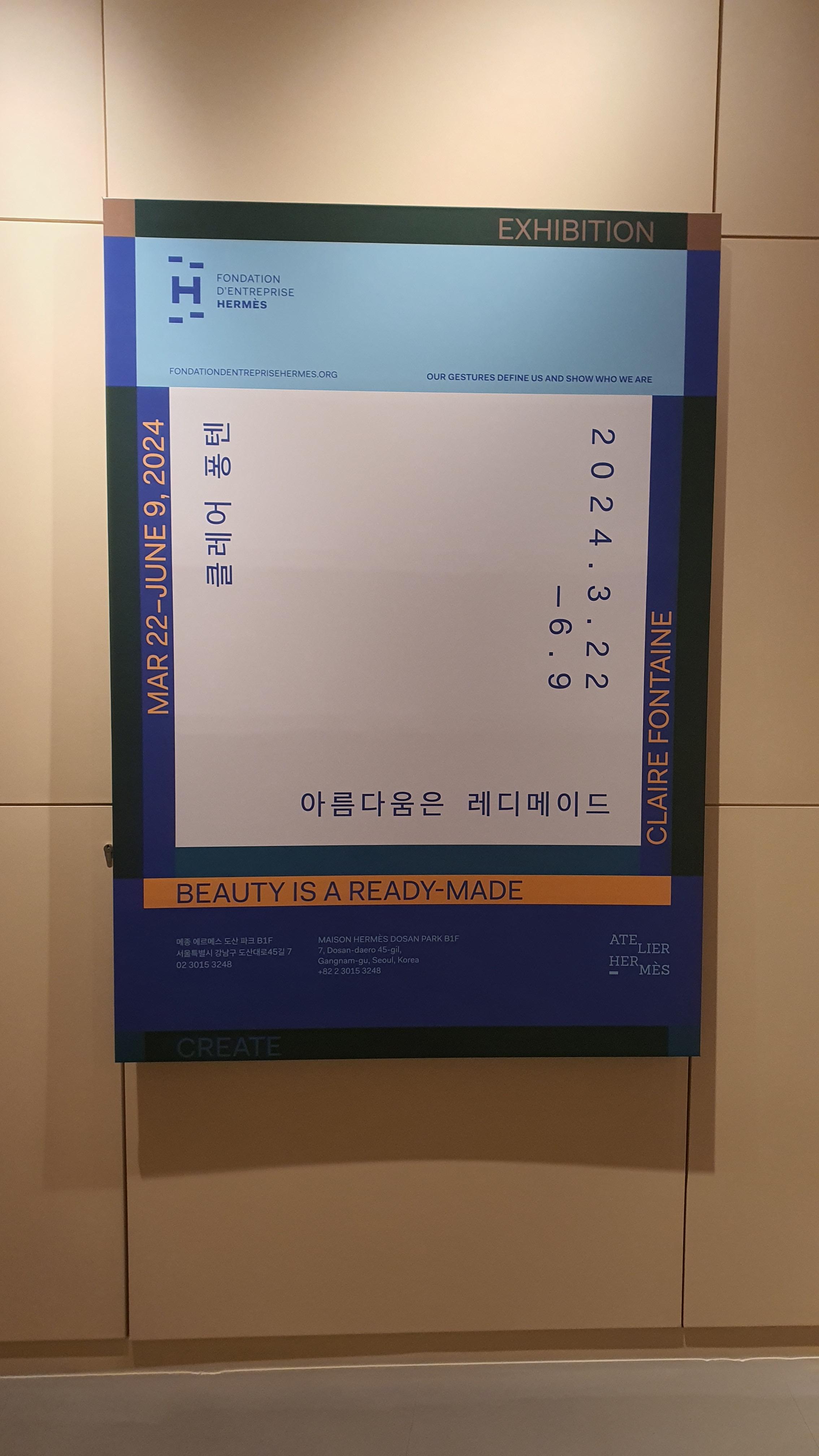

레디메이드 덕후에게 이런 전시를 추천해주시다니. 제가 말했던가요, 좋아한다고. 흑흑. 갤러리스트 센세의 추천 전시 넘나 취저.

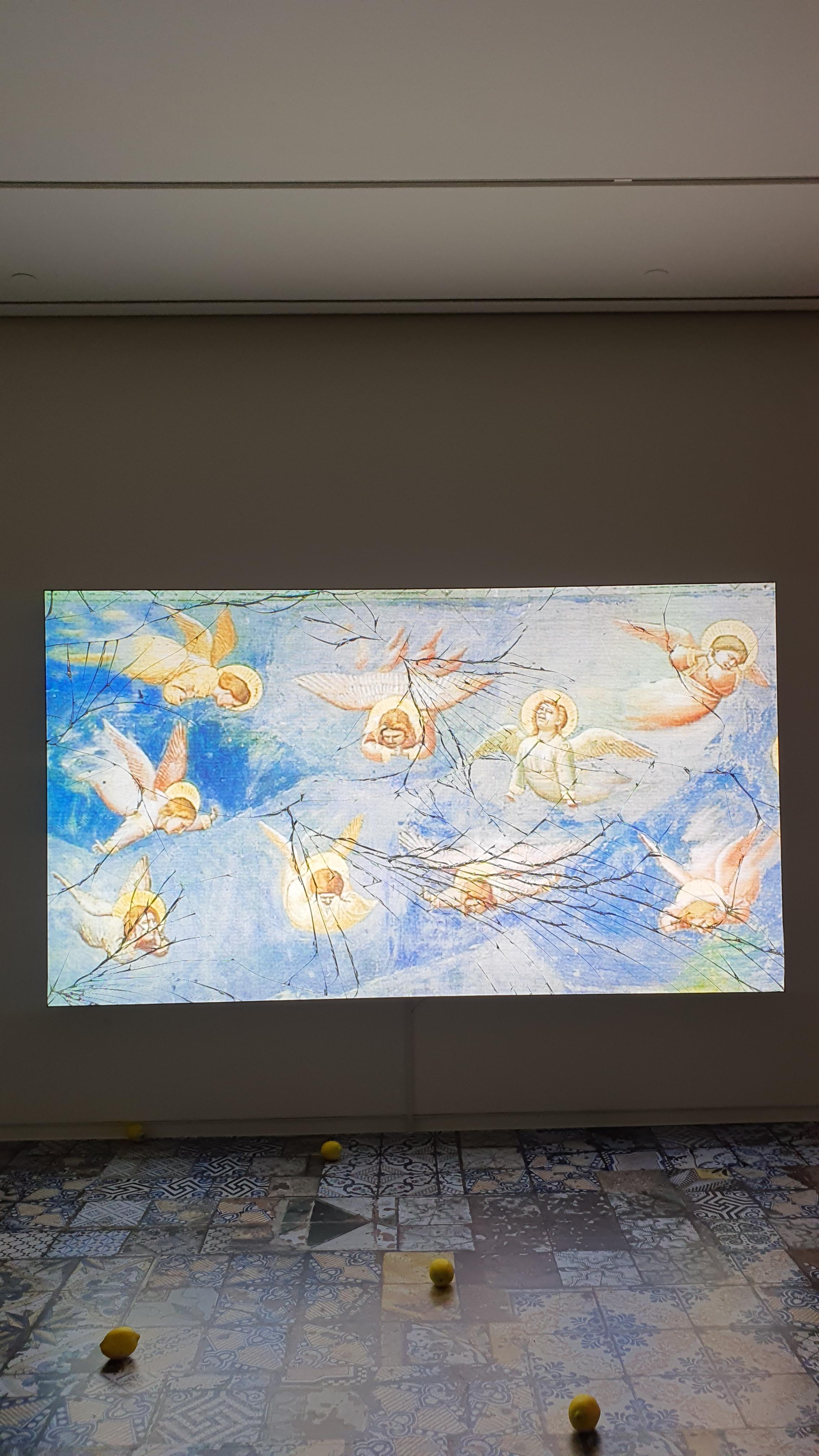

클레어 퐁텐은 이론가 풀비아 카르네발레와 미술가 제임스 손힐이 설립한 콜렉티브이자 그 자체로 독립된 아티스트다. '클레어 퐁텐'이라는 이름은 대중적인 프랑스 문구 브랜드의 상표명에서 차용했고, 이는 영어로 '맑은 샘(Clear Fountain)' 즉 마르셀 뒤샹의 <샘(Fountain)>에 대한 경의의 표현이기도 하다. 클레어 퐁텐은 그 정체성과 작품을 통해 보다 적극적으로 예술의 성역화를 무력하게 만들고 그 무엇도 소외시키지 않는 차별 없음을 추구한다.

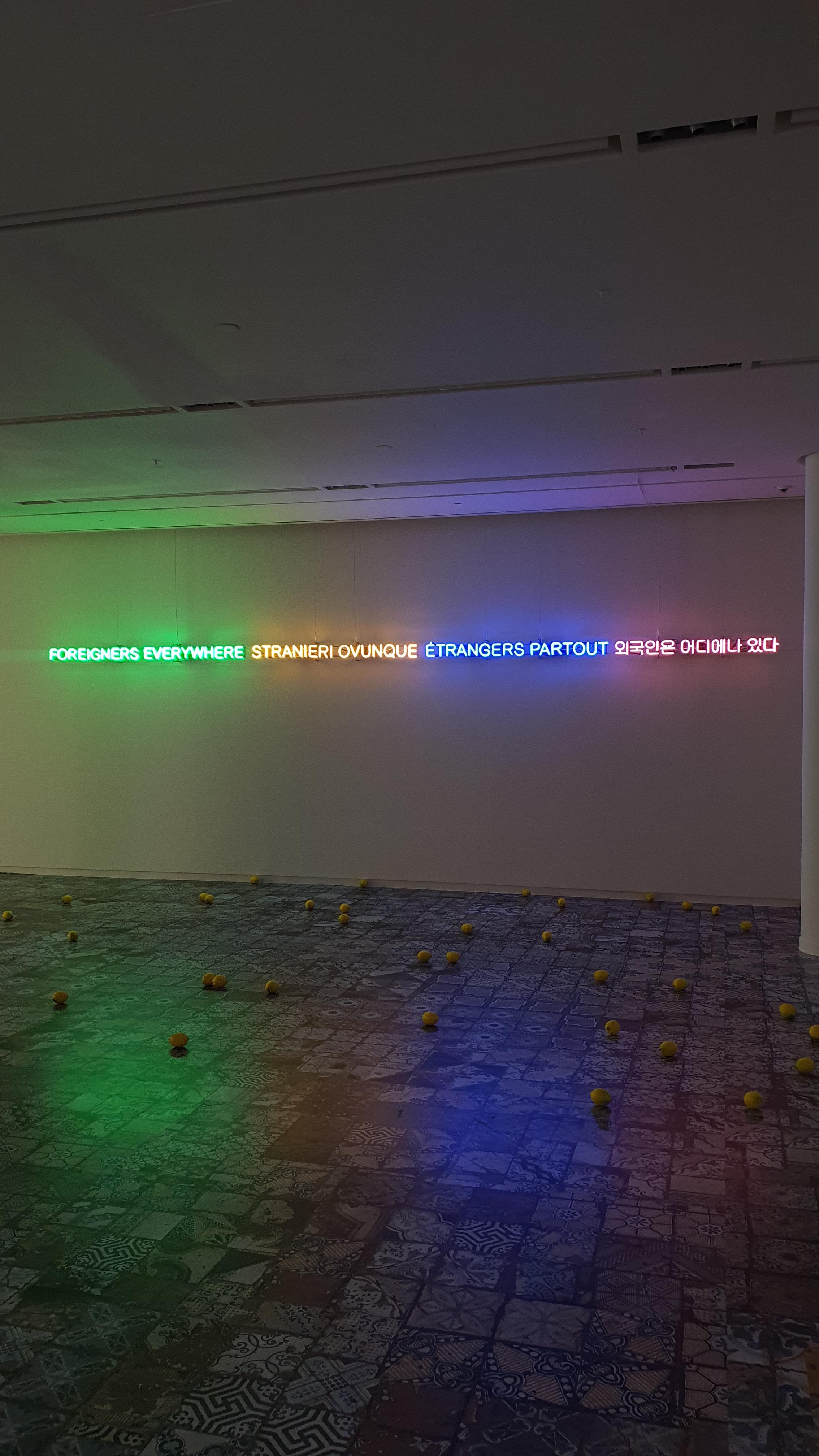

전시 공간에서 발에 채는 레몬들은 한쪽 벽의 네온 사인에 여러 언어로 걸려 있는 외국인의 현현이다. 조금 더 구체적으로는, 난민을 비롯한 다양한 층위의 소수자들. 타일처럼 보이는 바닥의 콜라주 작품은 문화적 복합성의 아름다움을 의미한다. 이 작품들은 공간 안에서도 유독 눈에 띄고 신경이 쓰이는 동시에 공간 전체의 분위기를 밝혀준다. 자칫 무거워질 수 있는 이슈를 이렇게나 상큼하게 환기하다니. 어떻게 안 좋아하지. 열심히 궁금해하면서 힘껏 덕질을 하는 수밖에.

사실 제일 좋았던 건 '아름다움은 레디메이드(Beauty is a Ready-made)'라는 전시 제목이었다. 작가의 의도와는 좀 다를 수 있지만, 나는 이것이 꼭 가장 평범하고 무료하다고 느꼈던 것에조차 이미 그것만의 아름다움이 내재되어 있다는 뜻으로 읽혔다.

그것을 발견하고 감탄할 것인지, 보지 않고 감흥 없는 시간을 보낼 것인지는 나의 선택일 테다. 언제나 기꺼이, 감탄에 머무는 사람이 되어야지. 또 기꺼이, 뜬구름을 잡고 결국에는 그것을 딛고 서 있는 사람이 되어야지. 나를 넘어서는 이야기를 하는 사람이고 싶다.

이런 자리는 여전히 어색하지. 나아짐의 영역은 아닌 것 같다.

'DAILY LOG' 카테고리의 다른 글

| 이 센세를 만나 네 시간 동안 얘기만 했다 (0) | 2024.04.12 |

|---|---|

| 번뇌 (0) | 2024.04.08 |

| 이러고 나면 내가 너무 싫어져서 그게 제일 싫다 (0) | 2024.04.05 |

| 사진을 늘어놓는 것 외에는 쓸 말이 없다 (0) | 2024.04.04 |

| 세븐틴 너무 좋은데 어떡하지 진짜 (0) | 2024.03.31 |