Write Bossanova,

어제의 65걸음 모자란 만 보 본문

전시에서 가장 강조된 것은 기획자였다. 광주 비엔날레, 송은아트스페이스, 부산 비엔날레, 프리즈 서울 등이 표기된 그의 이력은 전시를 더 궁금하게 만들었다. 예술계의 메인 스트림에서 활동하는 큐레이터는 지금 어떤 현상, 어떤 작가에 관심을 두고 있을까.

전시 서문을 통해 이해한 전시의 테마 'Nostalgics on realities'는 다음과 같은 의미였다. 큐레이션된 역사와 출처가 명확하지 않은 정보들로 구성된 시간에서 눈을 돌려 그 밖에 존재하는 파편들로 현재를 재구성하고 그것에서부터 시작되는 새로운 서사의 미래를 그려보는 것.

이러한 주제와 관련해 국현미의 '올해의 작가상 2023'이 떠올랐다. 후보였던 네 작가 모두 메인 스트림 밖에 존재하기에 아무렇게나 다뤄졌거나 아예 관심조차 받지 못했던 어떤 대상이나 시선에 대한 작품을 선보였기 때문이다.

전시는 제시 천, 이해민선, 정유진, 남화연, 권용주, 양유연 여섯 작가의 세계로 구성되어 있었다. 그중 양유연 작가와 남화연 작가의 세계가 특히 궁금해졌다.

양유연 작가의 세계는 전시 공간에서 눈을 돌려 그의 다음 작품을 볼 때마다 계속해서 '너무 좋다'고 생각하게 됐다. 작품 안에 크고 작게 들어 차 있는 빛들이 시선을 잡아먹거나 사로잡았다. <섬광Flash>에서 커다란 현장 노동자들은 빛을 만들어내는 동시에 빛에 가리워진 이들이었다. <Dimmer>에서는 빛을 흡수한(사라지게 하는) 이의 눈동자에 반사된 빛이 궁금했다. 인물이 응시하고 있는 빛이 꺼버리고 싶은 것일지 아니면 닿고 싶은 것일지.

남화연 작가의 세계에는 연구 기반, 시간의 속성, 변형의 과정, 과정 기반 등 어느 분야에서 쓰이든 내가 마음을 빼앗기고 마는 표현들이 모두 모여 있었다. 그래서 속절없는 시간이 그대로 담긴 <탄식Lamentation> 연작과 섭취에서 배설로 이어지는 강렬한 시각적 자극의 <과도한 열정Relentless Enthusiasm>에 자꾸 시선이 갔다.

그런데 사실 로팍에서 언제나 가장 시선을 사로잡는 건 오피스다. 정말이지 우아하고 간결한 공간.

빈우혁 작가님 입덕은 2021년 6월의 갤러리바톤이었다. 세상에 이런 아름다움이 있다니. 그때의 전시 제목은 <promenade>였고, 이번 전시 역시 산책이라는 리추얼을 중심에 두고 있었다.

.

무슨 감상이든 적어보고 싶었지만, 이미 모든 언어를 빼앗긴 덕후가 되어버렸기에 적을 수 있는 단어가 없었다. 덕질을 해본 사람이라면 알 테다. 팬에게 정돈된 생각과 언어가 얼마나 불가능에 가까운 사치인지. 남은 단어는 '아니 정말 진짜 너무 와'뿐이다. 언젠가는 좋아하는 아름다움에 걸맞은 언어를 지닌 성장한 덕후가 되어야지. 이번에는 전시의 서문으로 기록을 갈음한다.

"산책이라는 매개를 통하여 자연과 조우하고 감정의 고양에 다다르는 방식은 빈우혁이 화가 이전의 한 인간으로서 오랫동안 실천해 왔던 리추얼이다. 삶의 버거움을 덜어내고 번민으로 점철된 내면을 치유하고자 택한 산책이라는 행위는, 그 횟수가 거듭될수록 자연이라는 대상 자체에 매료되고 자신의 미적 지향점에 순응하는 매체임을 스스로 확인하는 과정이 되었다. 이후 빈우혁은 습관적으로 숲을 찾고 사색하며 화폭에 옮기는 과정의 반복에 큰 의미를 두었고, 그러한 습관은 베를린으로 이주한 후에도 거주지와 인접한 티어가르텐 공원(Tiergarten)에서 이어져 왔다." _ 전시 서문 중에서

드디어 가본 Various Small Fires.

호비 생일 축하한다 -

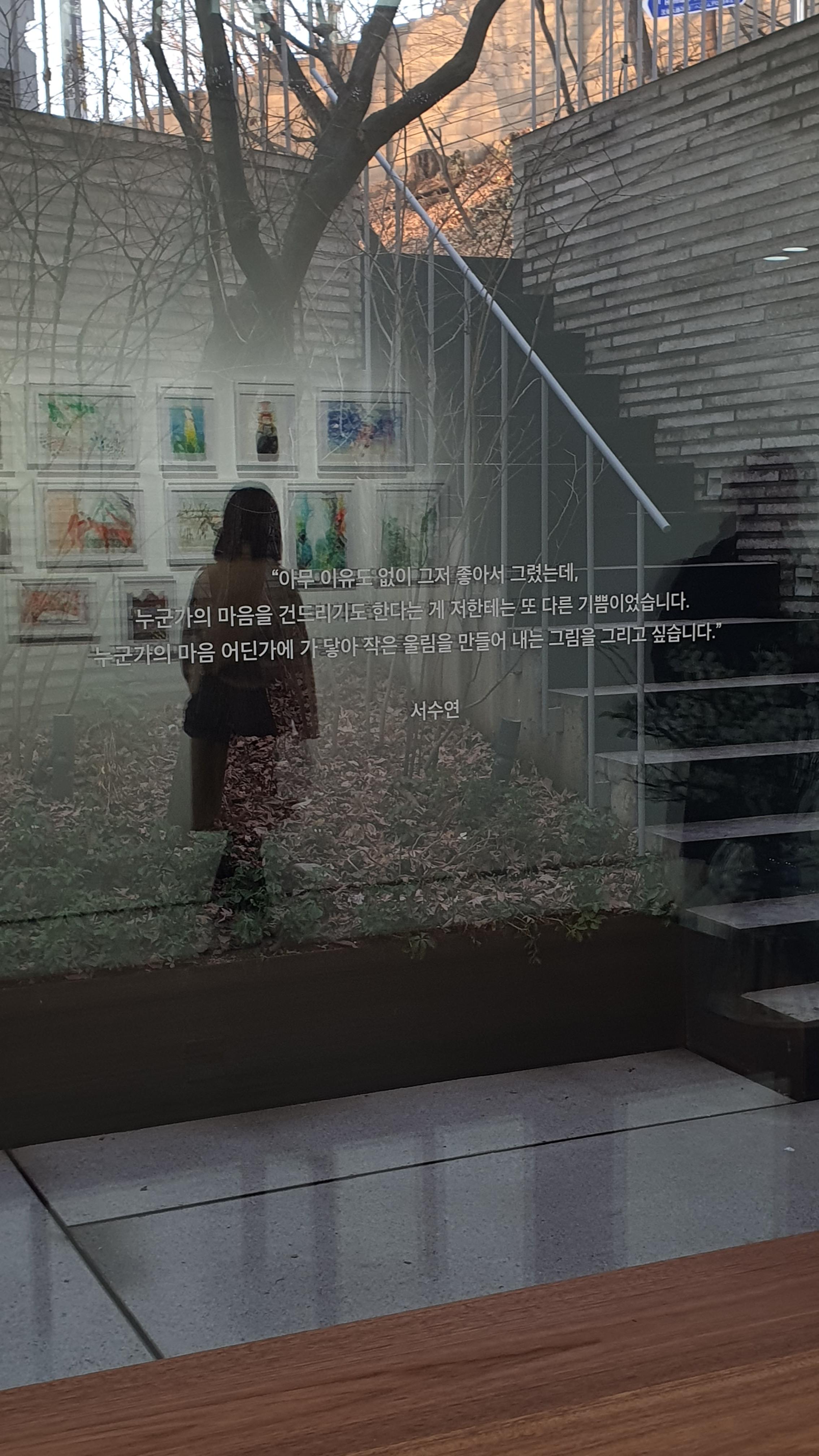

전시는 내내 행복이었다. 그림에 등장하는 커다란 생명체들은 작은 인간이 쉬어 갈 품을 내어주며 이렇게 물어 줄 것 같았다. "오늘 하루는 어땠어?" 나의 오늘을 궁금해 해주는 존재들. 때마침 작품 위로 희미하게 드리워졌다 사라지기를 반복하며 저물어 가는 해가 감상에 즐거움을 더했다.

그림 속 세계에서는 시트러스 계열 과일의 달큰한 향과 물기를 머금은 싱그러운 흙 향이 묻어났다. 메인 전시 공간에 놓인 그림책 《백 살이 되면》의 원화들은 쏟아지는 빛, 수면水面과 수면睡眠의 표현이 정말이지 환상적이어서 전시 도록도 사고 집에 가는 길에 그림책도 주문했다. 아니 그리고 시에서 출발한 그림책인데다 그 시를 쓴 시인이 황인찬인데 어떻게 안 사요. 흑흑.

시는 이렇게 시작한다. '백 살이 되면 좋겠다 / 아침에 눈을 뜨지 않아도 된다면 / 좋겠다'. 처음에는 시가 죽음의 심상으로 읽히는데 서수연 작가님의 그림은 너무 환상적이어서 조금 혼란스러웠다. 시어들을 입 안에서 굴리고 눈으로 그림 쫓기를 반복하며 이해한 건 긴 어둠의 시간을 쉼으로 바꿔내는 기다림과 다정이었다. 어둠 속에 있는 이가 충분히 시간을 보내고 나면 스스로 밖을 향해 걸어 나올 것이라고 믿어 주는 기다림, 그리고 어둠 속에 있는 이가 다시 일어날 의지를 갖게 해줄 기억 속 다정.

그래서 시의 말미에 있는 '그 잠에서 깨어나면 / 여전히 한낮이었으면 좋겠다'라는 시구가 좋았다. 필요한 만큼 쉬어도 아무 문제 없을 거라고 말해주는 것 같아서. 내게 길고 깊은 쉼은 불안이자 패배에 가까운 개념이다. 그런데 기억할 수 있는 다정이 있고, 언제고 새로운 다정을 준비한 채로 웅크린 시간을 기다려줄 수 있는 곁이 있다면 시의 마지막처럼, '백 년 동안 쉬어서 아주 / 기분이 좋다고' 말할 수도 있을 것 같단 생각이 들었다. 그런 경험을 하게 된다면 언젠가는 나도, 누군가에게 그런 기다림과 다정을 지닌 존재가 되어 줄 수 있지 않을까.

이 책을 꺼내볼 때마다 생각한다. '인쇄술이 발달해서 정말 너무 다행이고 행운이다. 이런 아름다움을 손 뻗으면 닿는 책장에 꽂아둘 수 있다니' 하고. 작가님이 오래오래 즐겁게 그림을 그리시고 그림책도 지어 주셨으면 좋겠다.

'DAILY LOG' 카테고리의 다른 글

| 조럽! 나 이제 척척석사! (0) | 2024.02.22 |

|---|---|

| 조럽 전야 (0) | 2024.02.21 |

| 그 어디에도 갑자기 튀어나온 나는 없고, 나는 진짜 엄청 나였다. (0) | 2024.02.13 |

| 다음이 궁금해지는 출발 (0) | 2024.02.07 |

| 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 생각, (0) | 2024.02.04 |