Write Bossanova,

파랑을 따라 도착한 곳 본문

습도와 온도에 울화가 치미는 날들의 연속이었다. 이제 여름의 시작일 뿐인데 남은 날들을 어떻게 견뎌야 할지 막막하기만 했다. 그래서였을까. 6월의 어느 날에 핸드폰 액정 너머로 마주했던 권현빈 작가님의 파란색 작품들의 이미지를 자주 떠올렸다. 그것을 생각하는 것만으로도 마음이 조금 나아졌고 동시에 초조해졌다. '전시가 끝나기 전에 가야 하는데,' 싶어서.

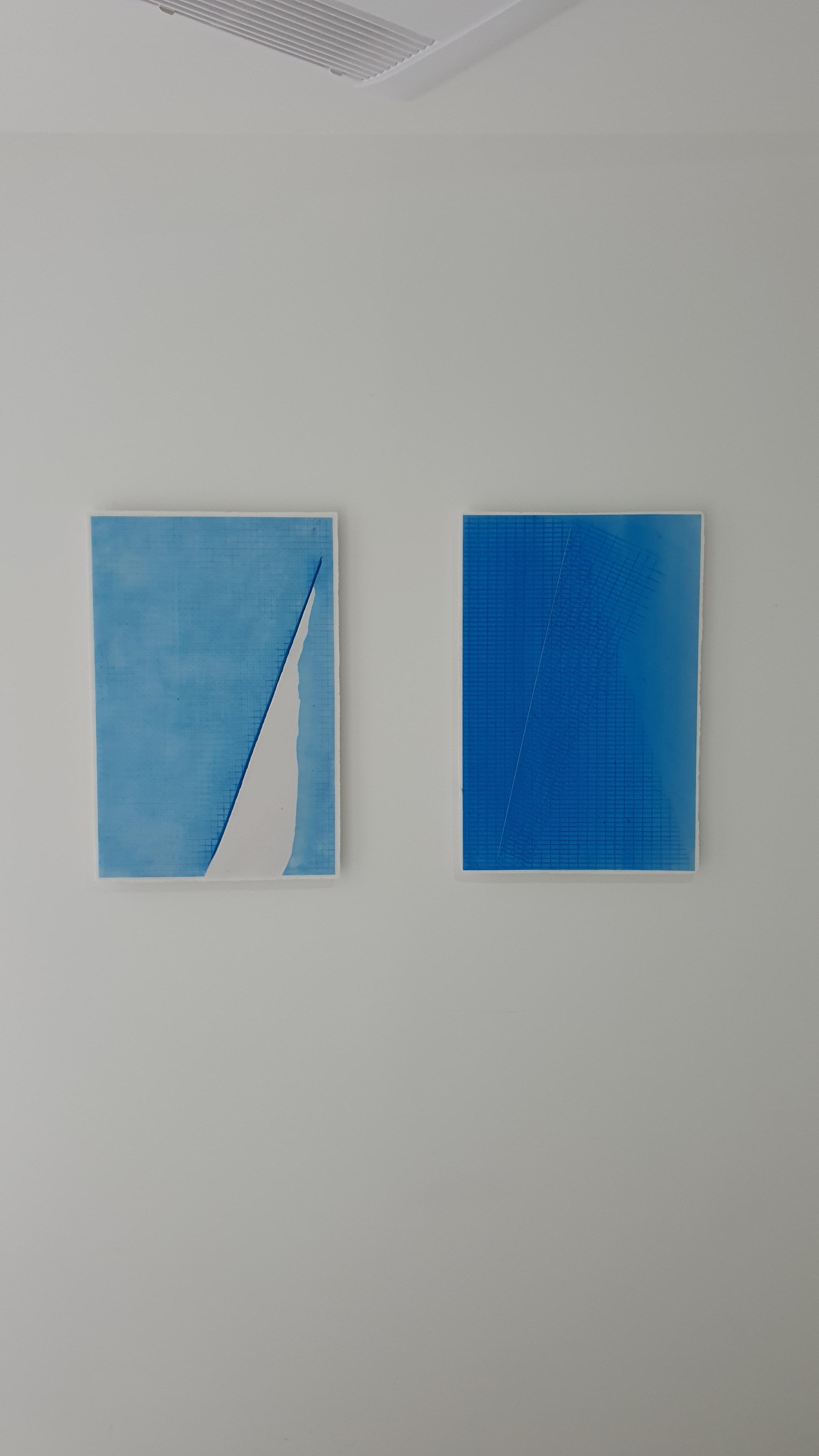

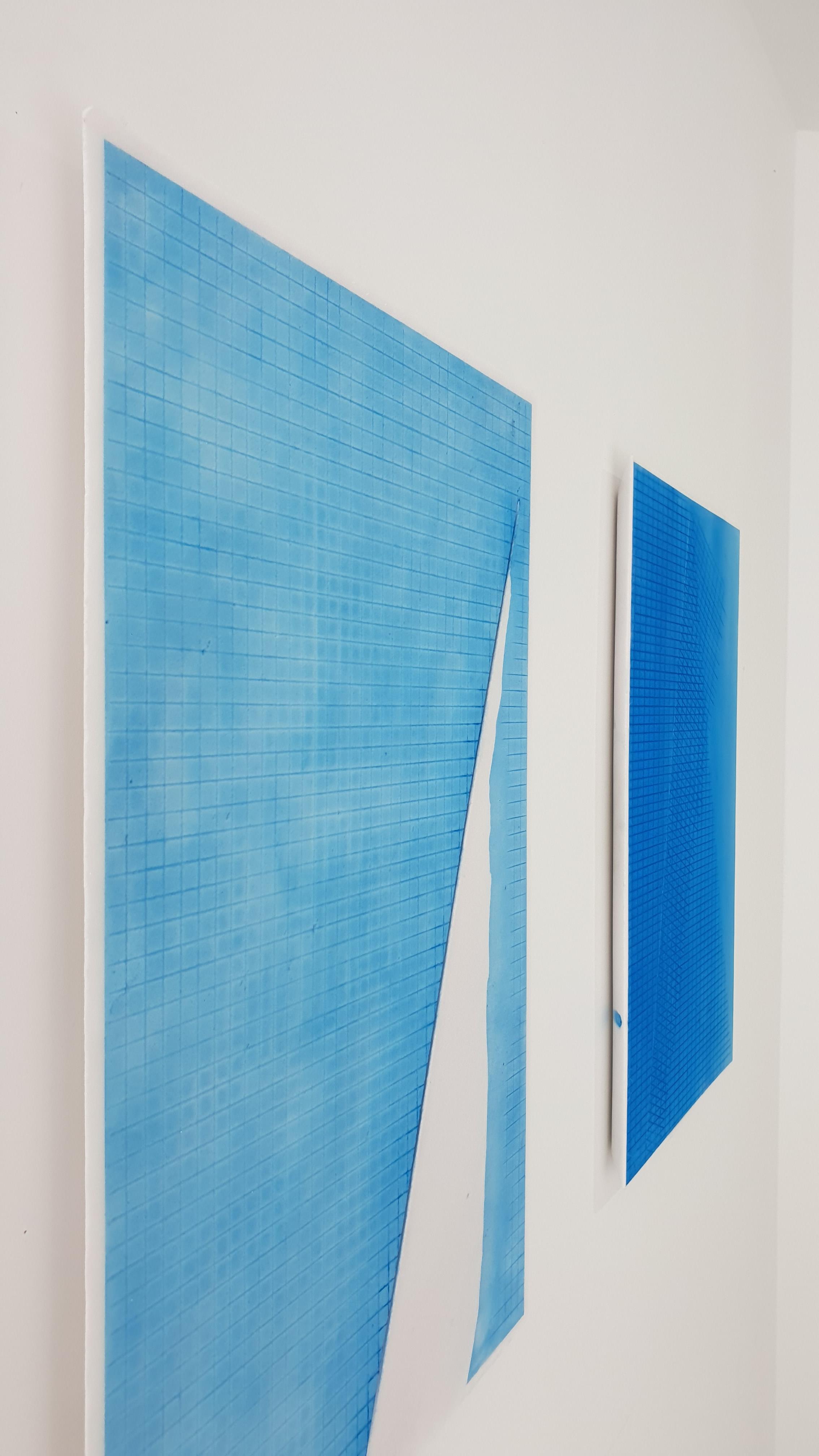

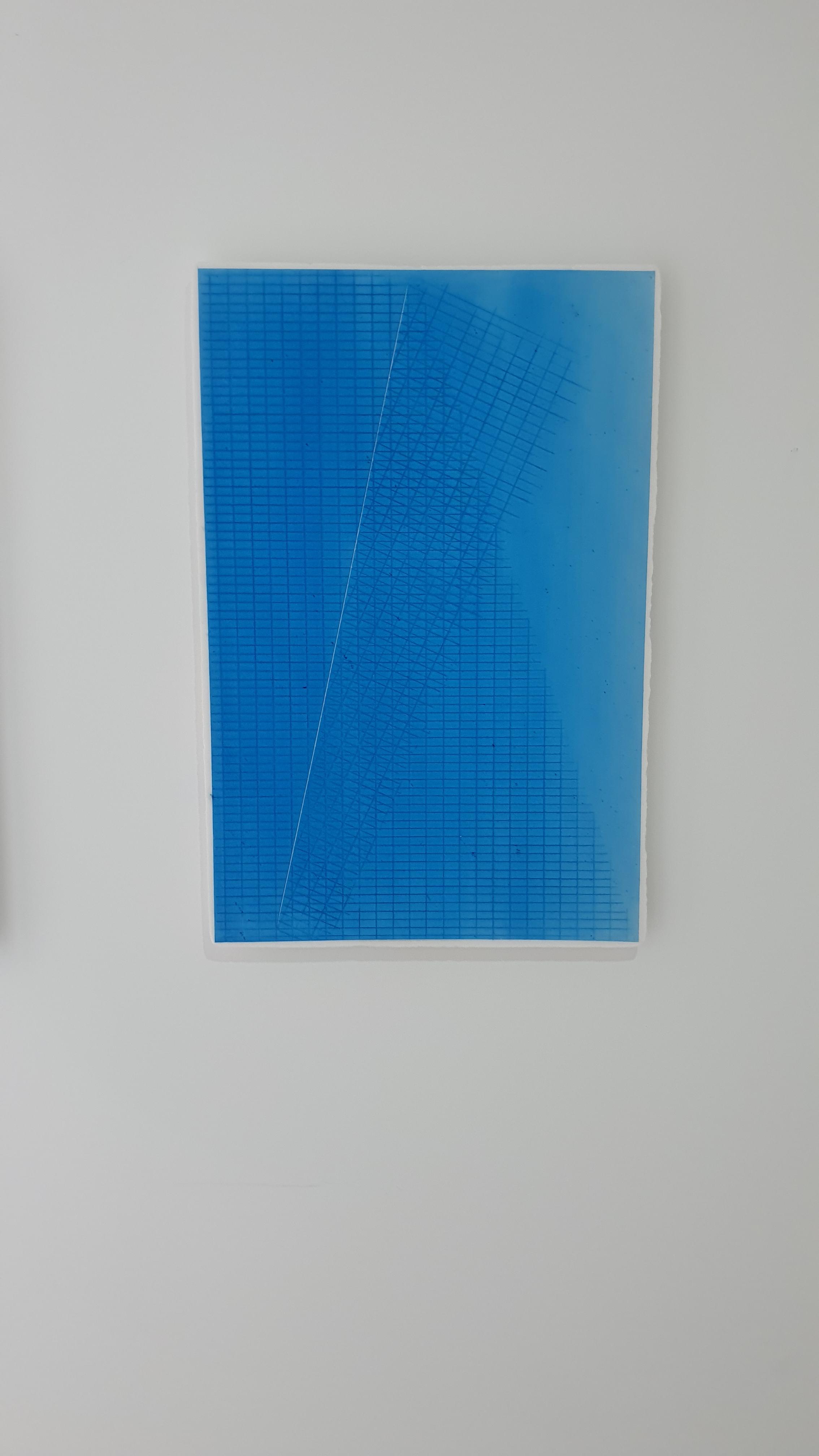

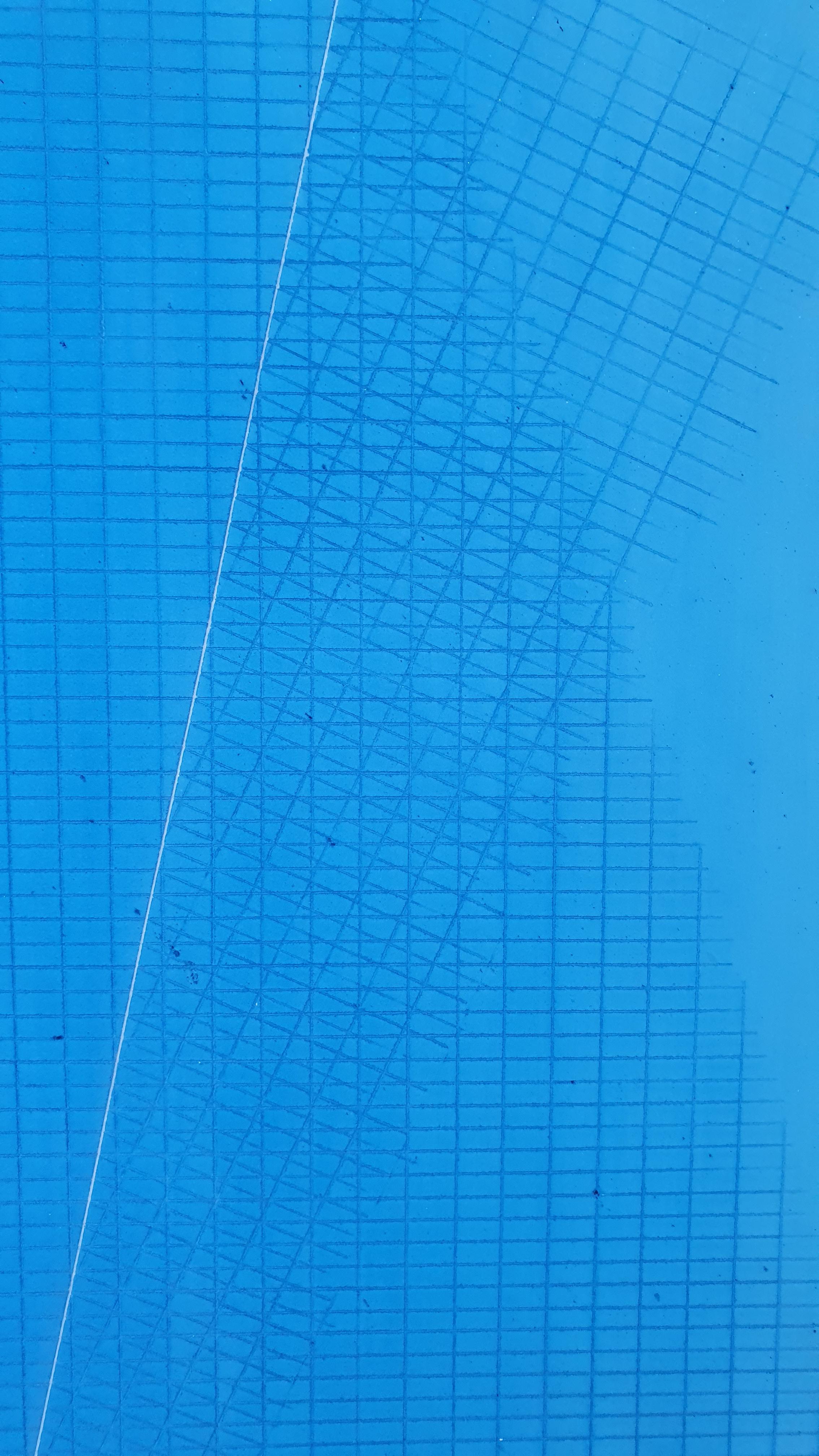

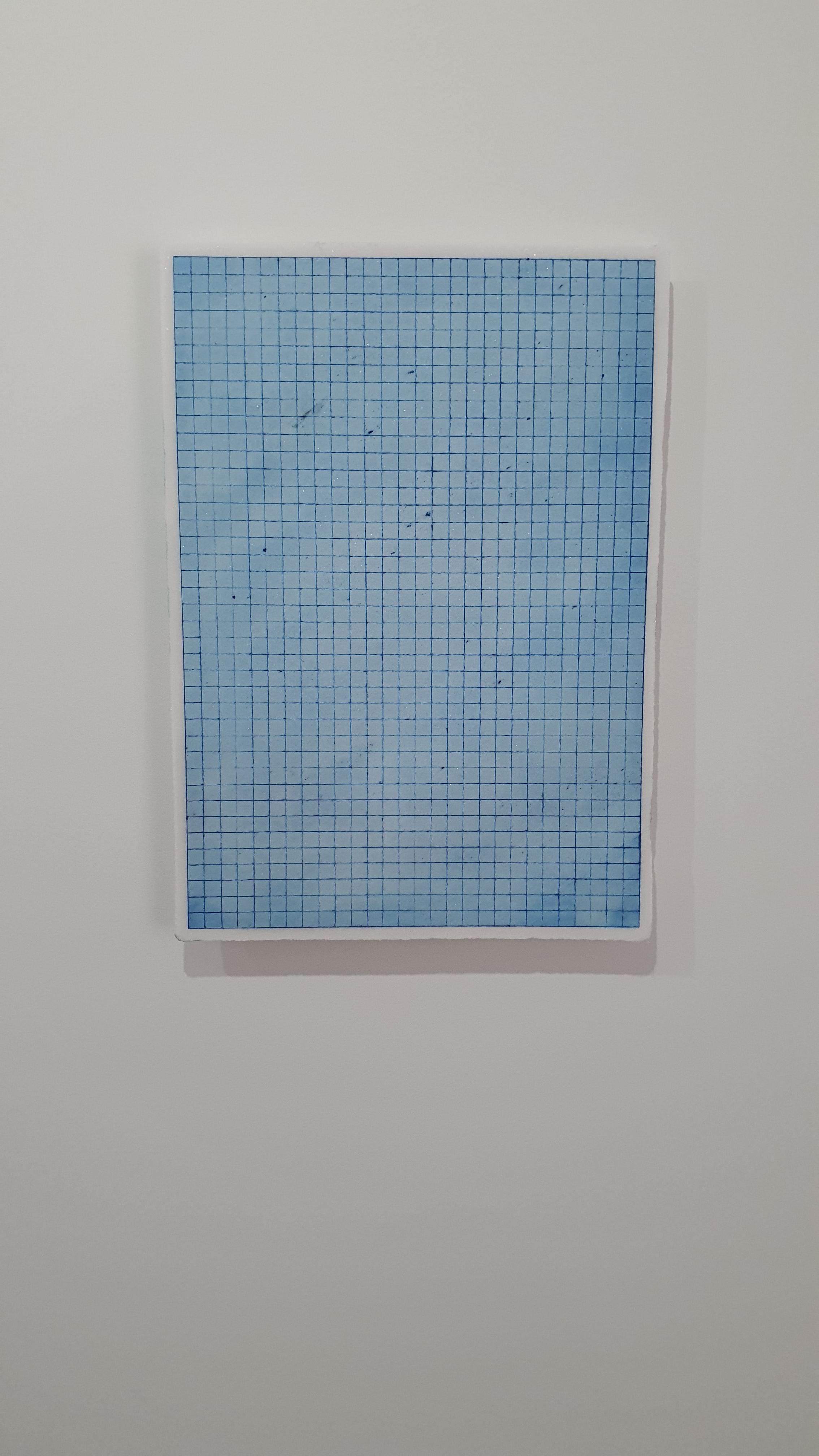

하늘을 내세운 전시에서 만난 권현빈 작가님의 작품을 마주하고는 관습적으로 봐온 이미지들 때문인지 수영장을 연상했다. 초등학생 때는 2-3년 정도 수영에 빠져 지냈다. 반듯한 레일과 물 속에서 흔들리고 있는 듯 보이는 하늘색 타일, 한쪽에서 들리는 호루라기 소리와 또 한쪽에서 들리는 물의 마찰음이 있는 수영장이라는 공간이 좋았다. 전시를 보며 그 시절이 떠올라 얼핏 수영장의 소독약 냄새가 코끝을 스치는 것도 같았다.

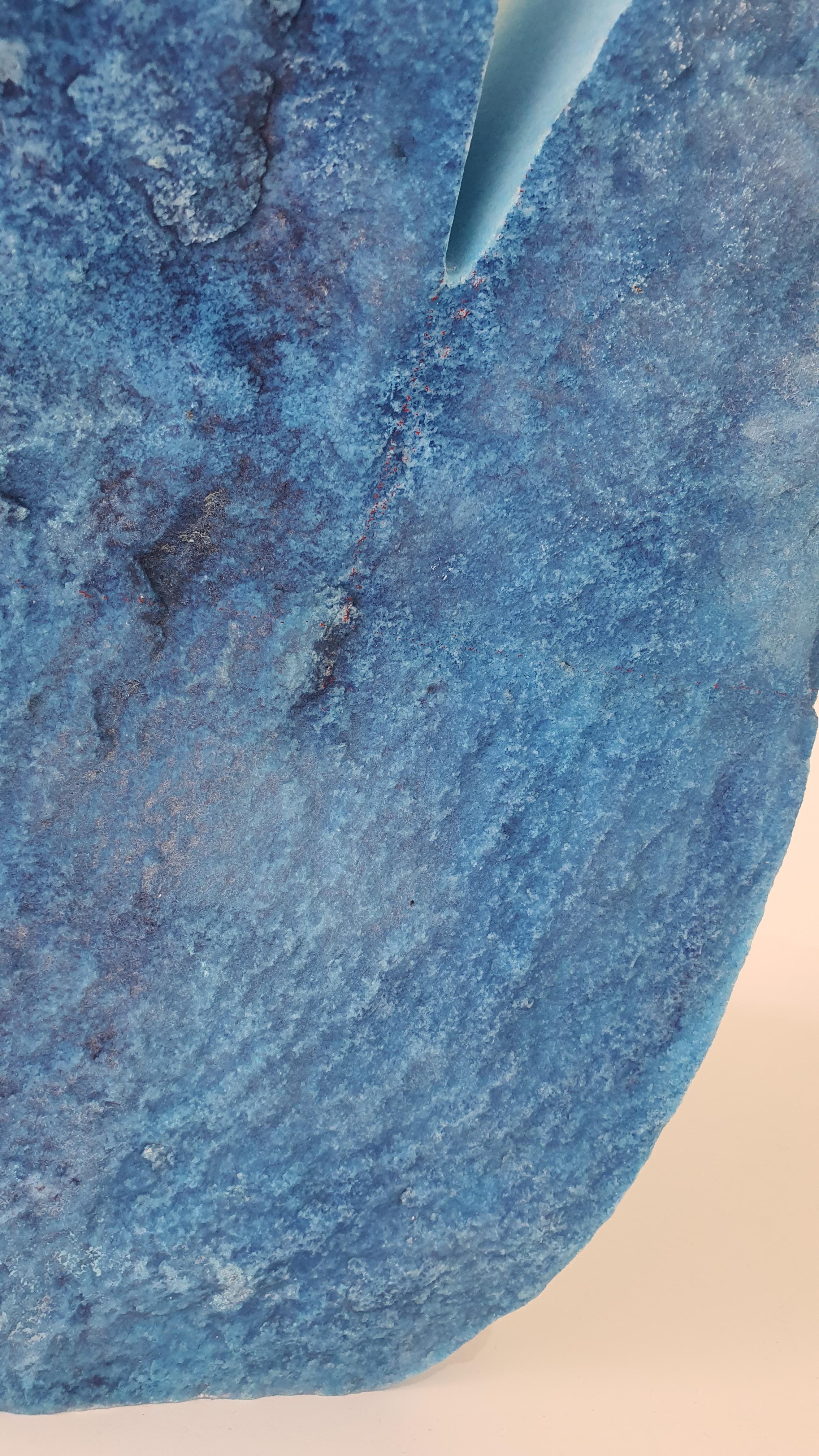

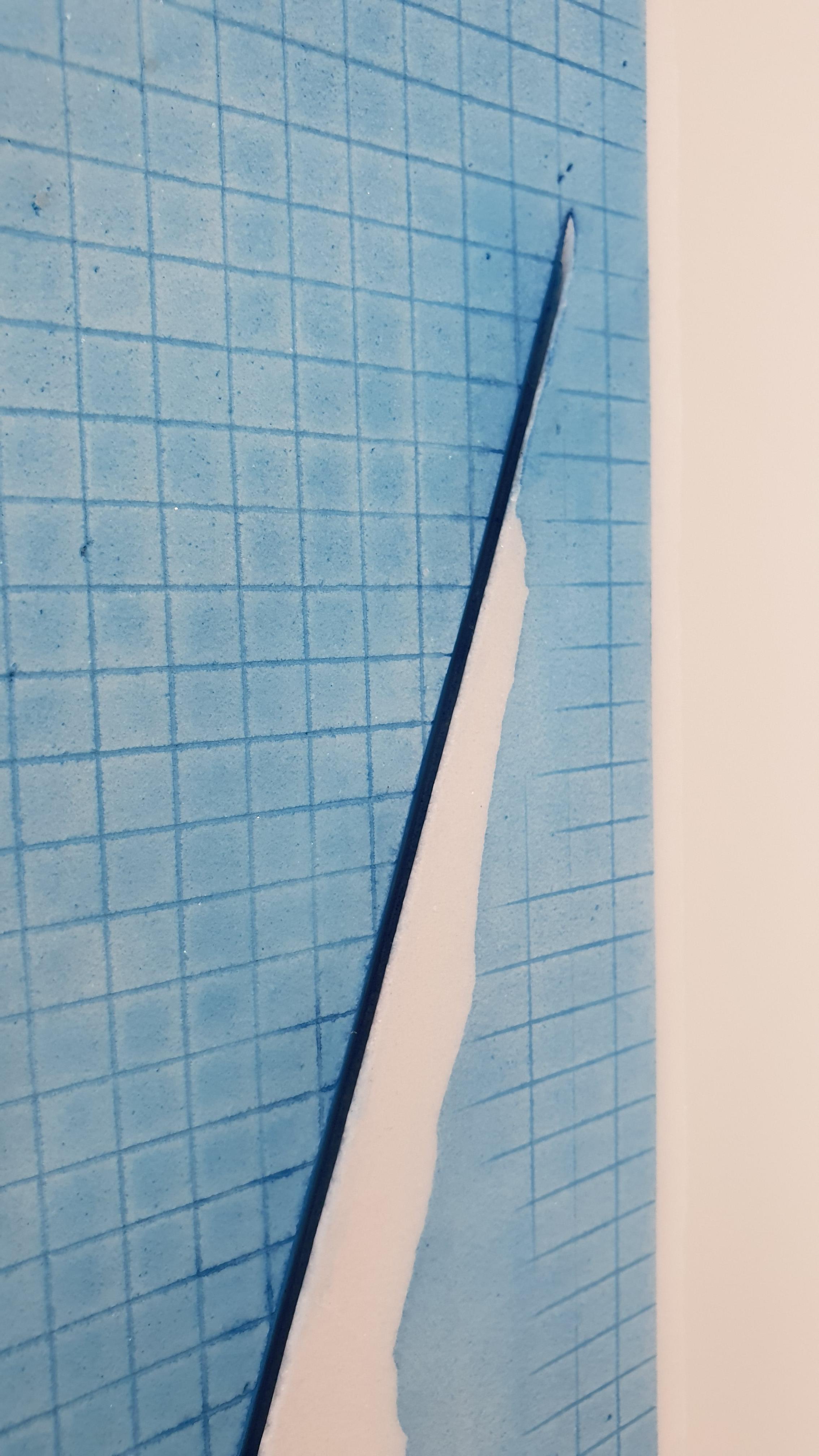

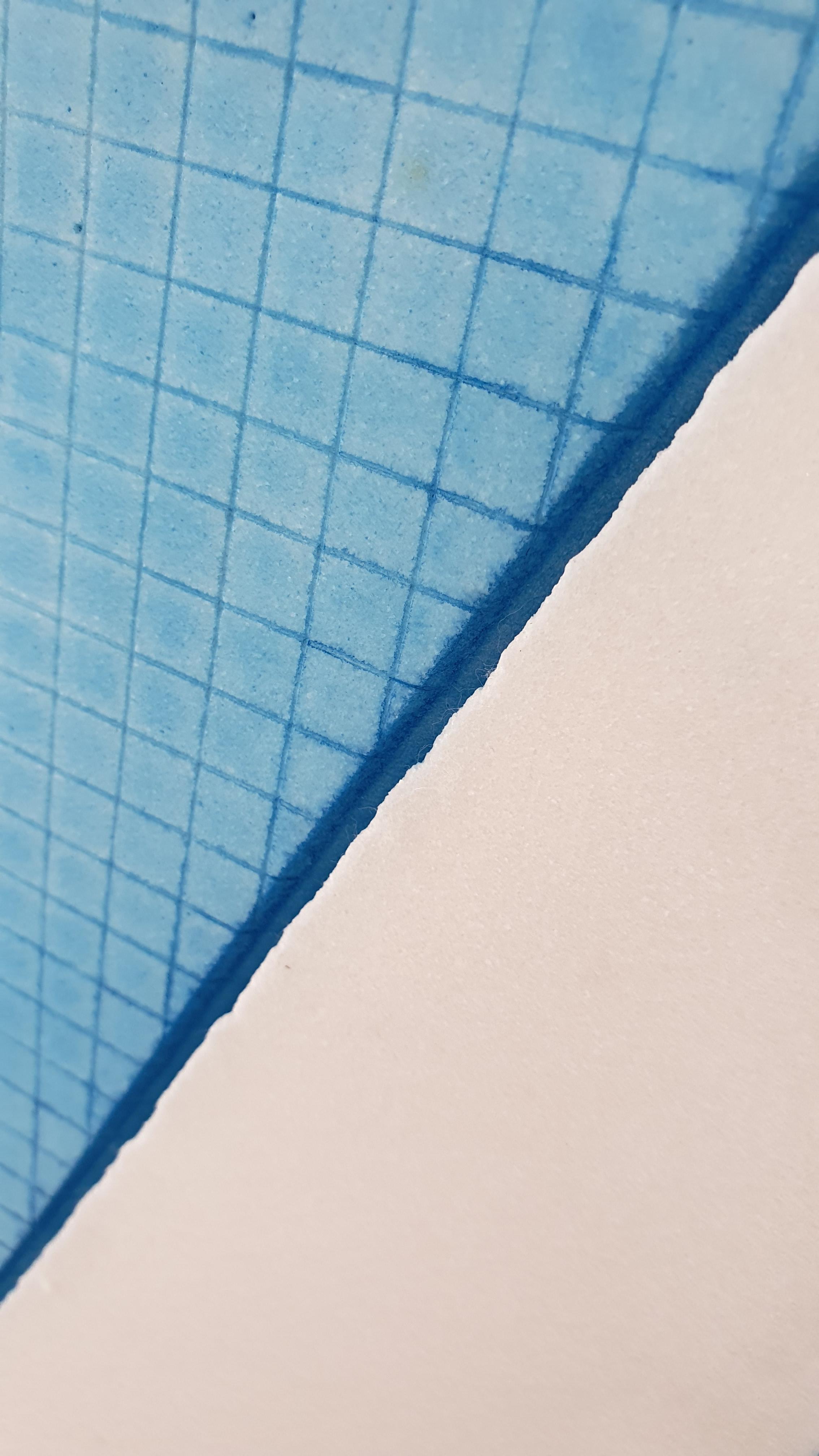

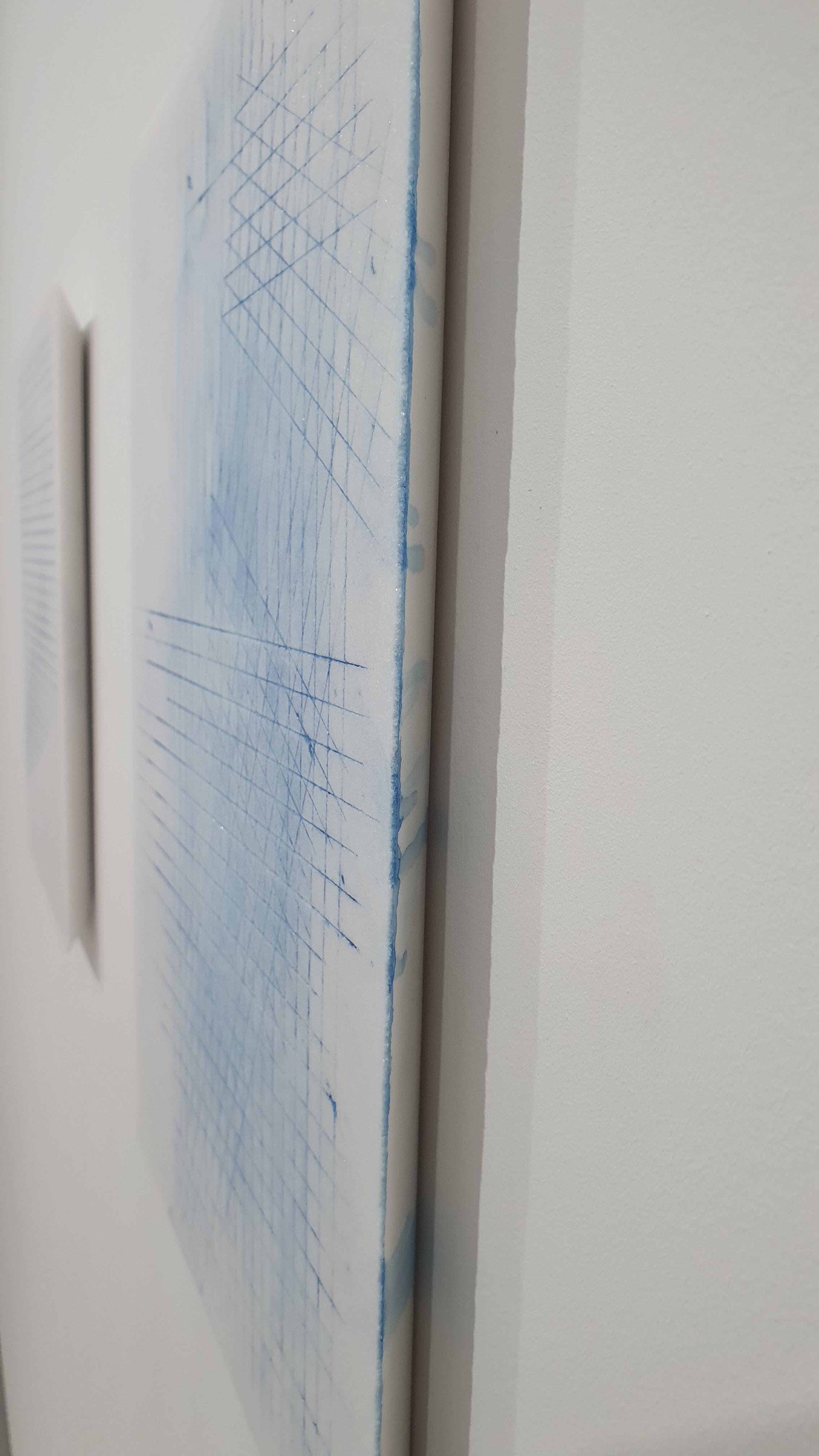

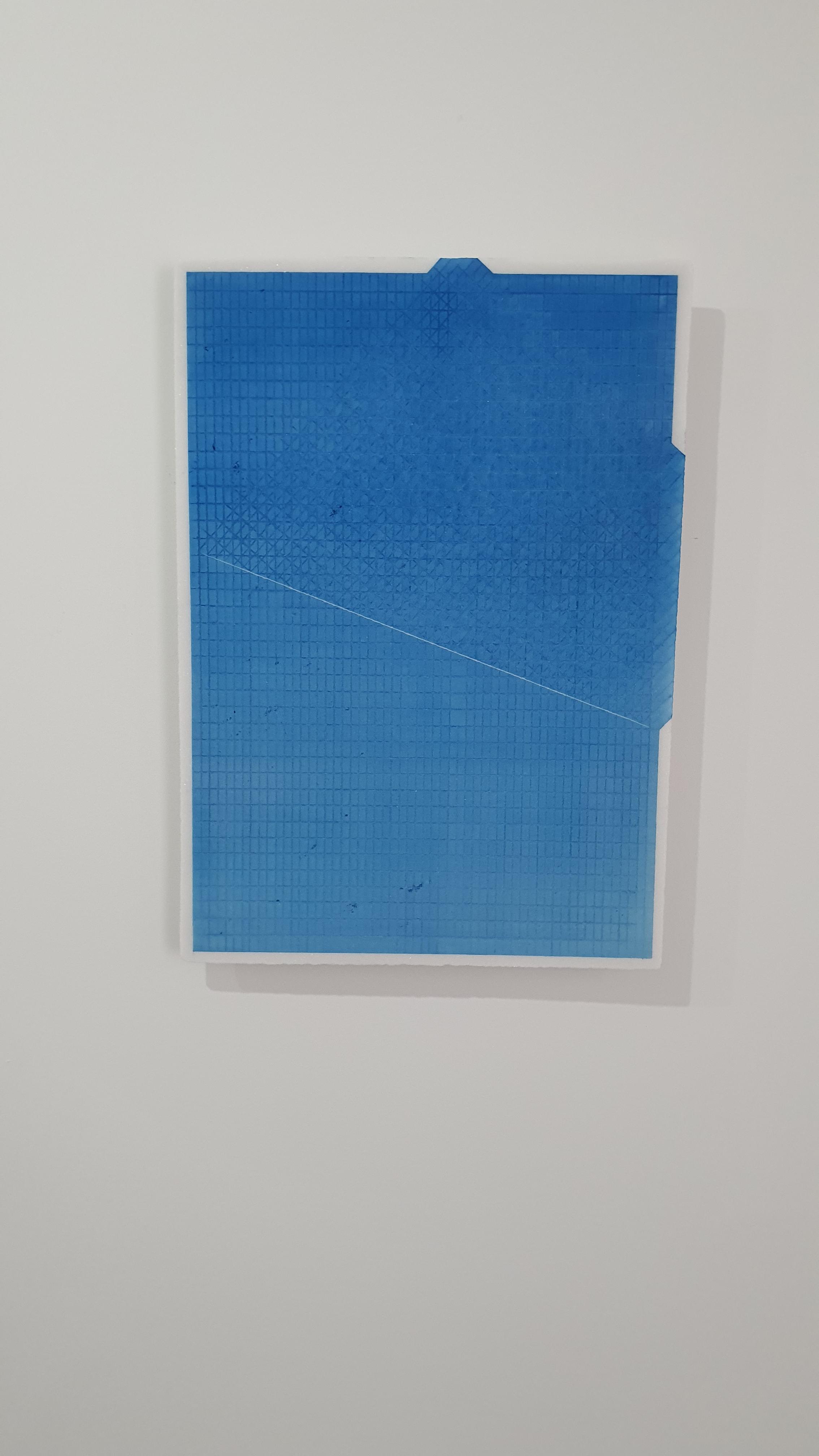

벽에 걸린 작품들은 결이 있는 두꺼운 종이에 그려진 회화인가 싶었는데 알고 보니 반짝이는 대리석 조각품이었다. 1층과 지하에 있던 조각품의 재료인 스타투아리오와 비앙코 P도 모두 대리석 종류의 명칭이었다. 벽면의 작품들은 모두 <Humming Facades> 시리즈였다. 작가님의 한 인터뷰를 보니 구름에서 파생된 연작인 듯했는데, 작품을 처음 마주했을 때 받은 인상 때문인지 나는 시리즈의 제목을 보고 다시 한 번 수영장을 떠올리며 그곳의 소리와 표면을 제목과 매치해 보았다.

지난번 타데우스로팍 그룹전에서 본 이해민선 작가님의 작품을 다시 마주한 것도 즐거웠다. 물을 튕겨내는 성질을 지닌 인화지에 아크릴로 그린 작품들을 보면서는 떨어진 물이 흡수되지 못하고 퍼져 버리는 대리석 바닥을 생각했다. 이해민선 작가님의 작품 중에서는 눈 사진 위에 화학약품을 더한 <섭씨 0도> 연작(6-7)에 시선이 오래 머물렀다. 꼭 바람이 불어 바닥에 얇게 깔린 눈들이 스스스슥 흩어지며 퍼져 나가는 장면 같았다. 이민지 작가님의 <은빛 돌 파도>와 <빛의 파노라마> 연작도 아름다웠고.

아. 휘슬 로고 너무 귀야웠다. 전시 서문을 기획자들의 대담 형식으로 구성한 것도 인상적이었지. 이날은 대만 만큼이나 습한 날이어서 내딛는 걸음 걸음이 너무 지난했는데, 전시 덕분에 필요한 하루치 행복을 챙길 수 있었다.

_

러닝머신을 뛰러 가는 날이었는데 진짜 너무 가기 싫어서 발을 질질 끌며 가서는 런데이 앱을 켰다. 그런데 투어스 런데이 챌린지가 있더라고. 마침 이번 앨범 좋아서 자주 듣고 있던 터라 그거 틀고 겨우 뛰었다. 뛰면서 내내 이 마케팅 진짜 짱이다, 하고 감탄했지.

'DAILY LOG' 카테고리의 다른 글

| 나 지금 주인공 롤이다 (0) | 2024.07.20 |

|---|---|

| 복숭아 케이크는 못 참지 (0) | 2024.07.17 |

| 이제 여름의 시작일 뿐인데 이렇게 울화통이 터져서 어떡하지 (0) | 2024.07.02 |

| HBD TO ME (0) | 2024.06.27 |

| 240625_선예도 맨날 이렇게 자리가 없으면 어쩌라는 거야, 진짜 (0) | 2024.06.26 |