Write Bossanova,

하루의 자유 시간이 주어지면 여섯 개의 전시를 보는 사람 본문

워크숍으로 떠났지만 그림을 본 자유 시간의 기록만 남아 있는 도쿄 여행_02

_

자유시간이 주어졌던 둘째 날에는 많이 보고 부지런히 멈춰 서고 자주 버스를 탔다. 생각할 시간이 많았다는 뜻이다. 출판사에 다닐 때는 삶을 잘 가꾸고 일을 더 잘하기 위해 욕심을 내는 이들을 타깃으로 한 자기계발서나 에세이를 주로 기획(해야)했다. 그들은 지금 일하는 곳의 타깃 중 하나이기도 하다. 진짜 버릴 경험 하나 없다. 커리어의 출발이자 내 직업인의 정체성을 잡지 에디터에 둔 덕에 일정 퀄리티의 콘텐츠를 빠른 속도로 쳐내는 훈련을 할 수 있었고, 이는 모든 업무에 유용하다. 또 그때 기획을 하느라 접했던 여러 분야의 정보들을 지금 하는 일에 적용해보고 있기도 하고. 가끔은 너무 설명이 많이 필요한 경로를 지나왔다는 생각에 마음이 어려워지기도 하지만, 실은 꽤나 잦은 빈도로 그런 시도와 녹록지 않음을 거쳐 오늘의 나에 이르러 다행이라고 생각한다.

나이의 앞자리가 바뀌었던 2020년, 저자로 만났던 한 교수는 미래의 출판이 어떤 모습으로 존재할 것인지에 대한 자신의 생각을 마구 늘어놓다가 실실 웃으며 이렇게 말했다. "그런데 선생님은 계속 이거 하셔야죠. 이제 와서 뭘 다른 걸 할 수 있겠어요." 생각지 못한 무례에 표정 관리가 잘 안 됐지만, 그래도 일단은 입꼬리를 가능한 만큼 끌어올리며 이렇게 말했다. "왜요, 뭐든 할 수 있죠. 제가 언제까지 여기에만 있겠어요. 저는 제가 뭐든 할 수 있다고 생각해요." 그리고 3년이 지난 지금, 나는 그때와 비슷한 듯 하면서도 전혀 다른 일을 하고 있다. 물론 잘하고 있느냐는 또 다른 문제지만. 쨌든, 그래서 나는 이제 나를 재정의하려고 한다. 그저 여덟 번 이직한 사람 말고, 아홉 번의 도전을 해낸 사람으로.

나의 다음 할 일은 여유와 기분에서 탄생한 이 재정의를 신발 안에 잘 밀어 넣는 것이다.

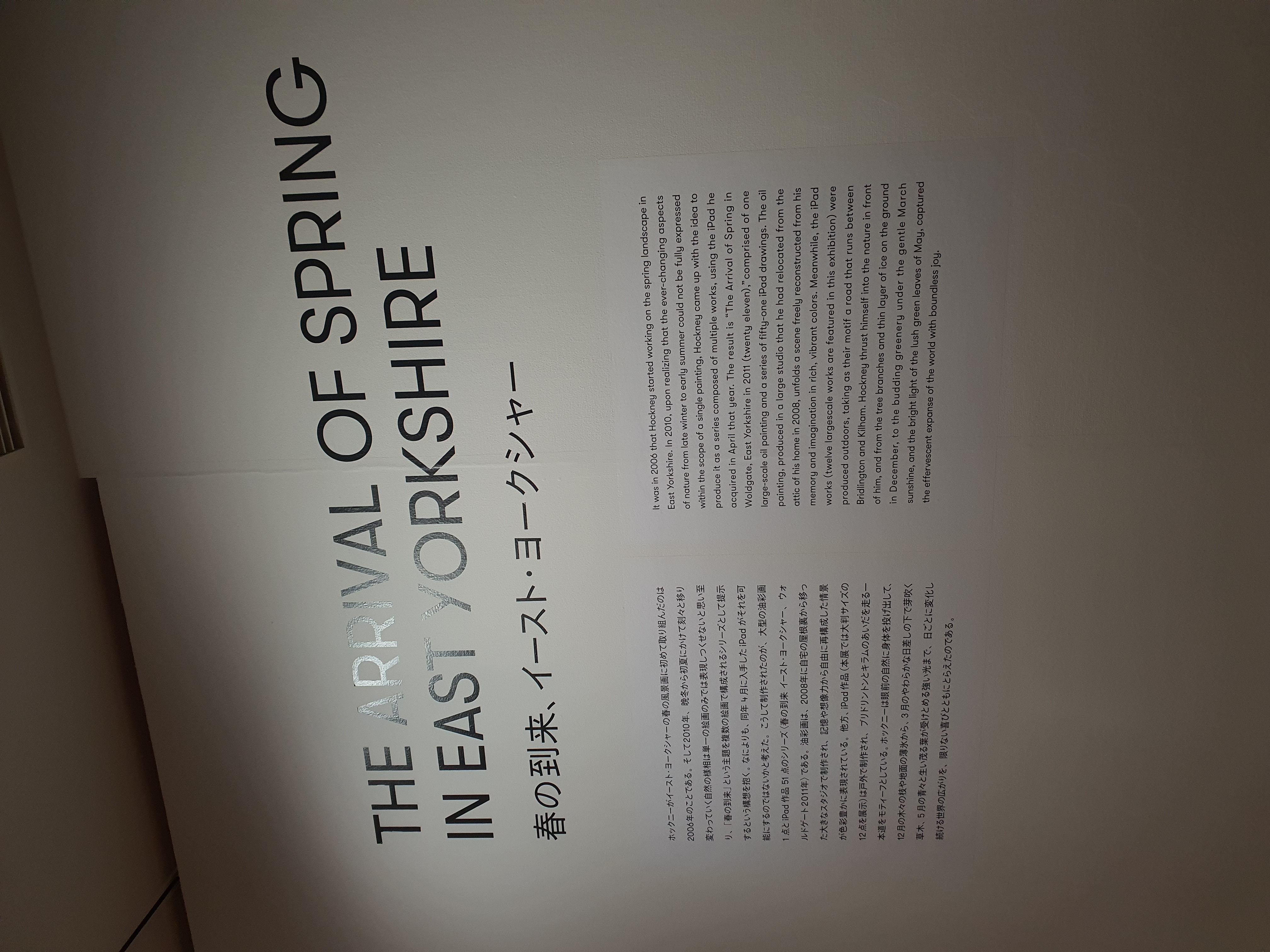

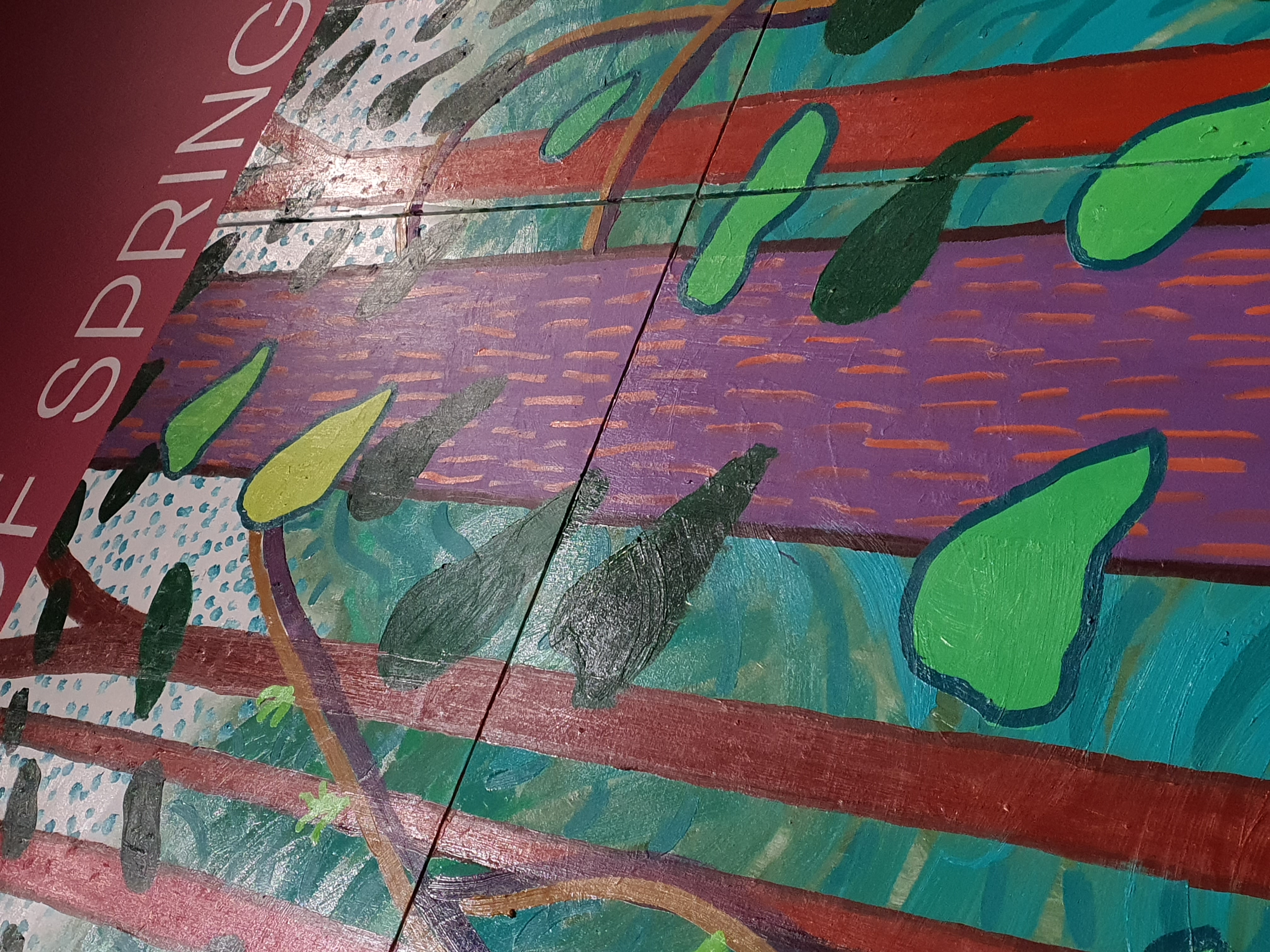

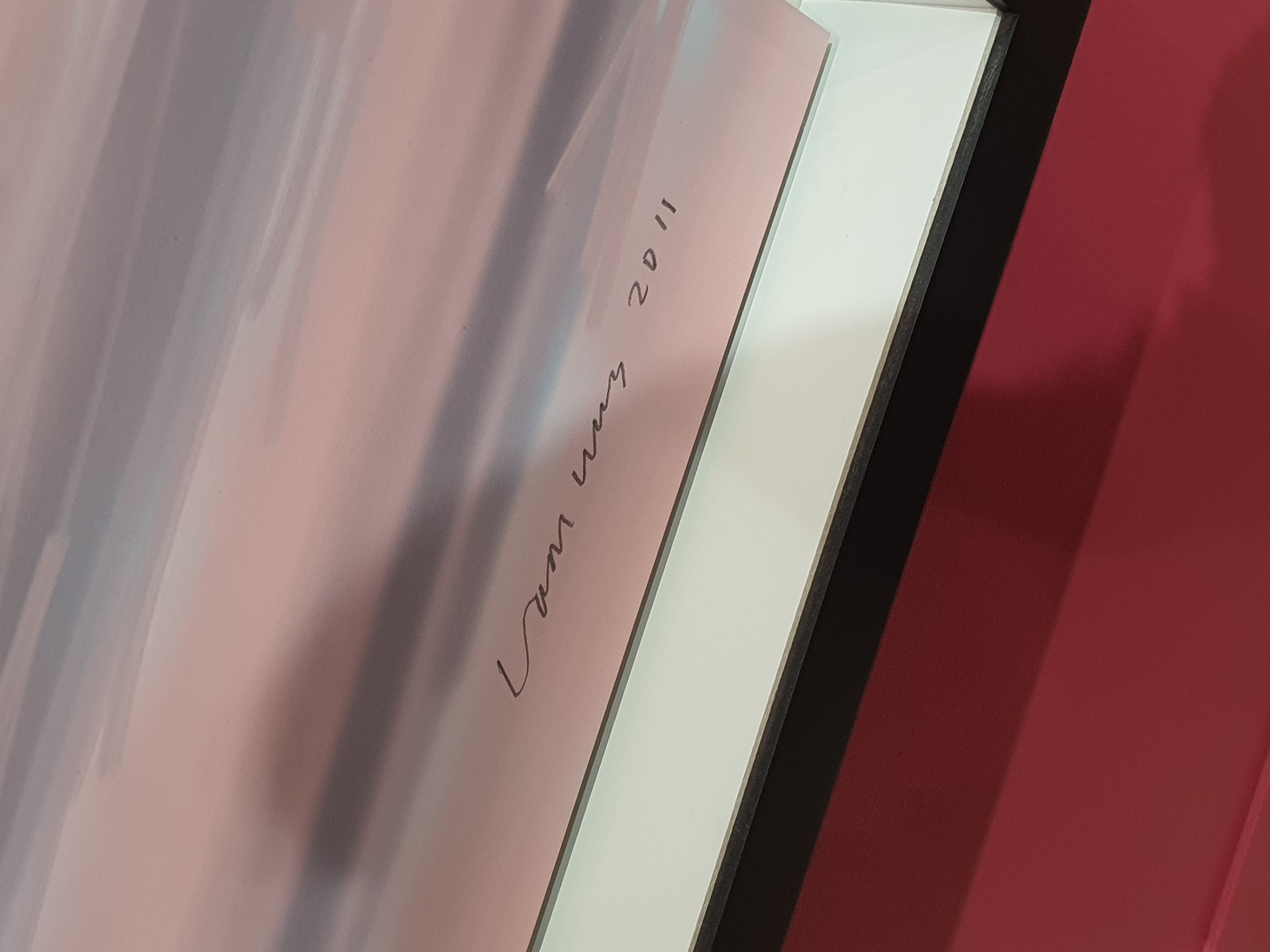

금요일 낮이었는데도 표를 사기 위해 두 개의 코너를 낀 줄을 서야 했고 당연히 전시장 안에도 사람이 많았다. 마지막 섹션을 제외하고는 사진을 찍을 수 없는 전시였던 영향도 있었겠지만, 사람들은 작품 앞에 오래 서서 서로의 감상을 나누는 듯 보였다. 인상적이었던 장면.

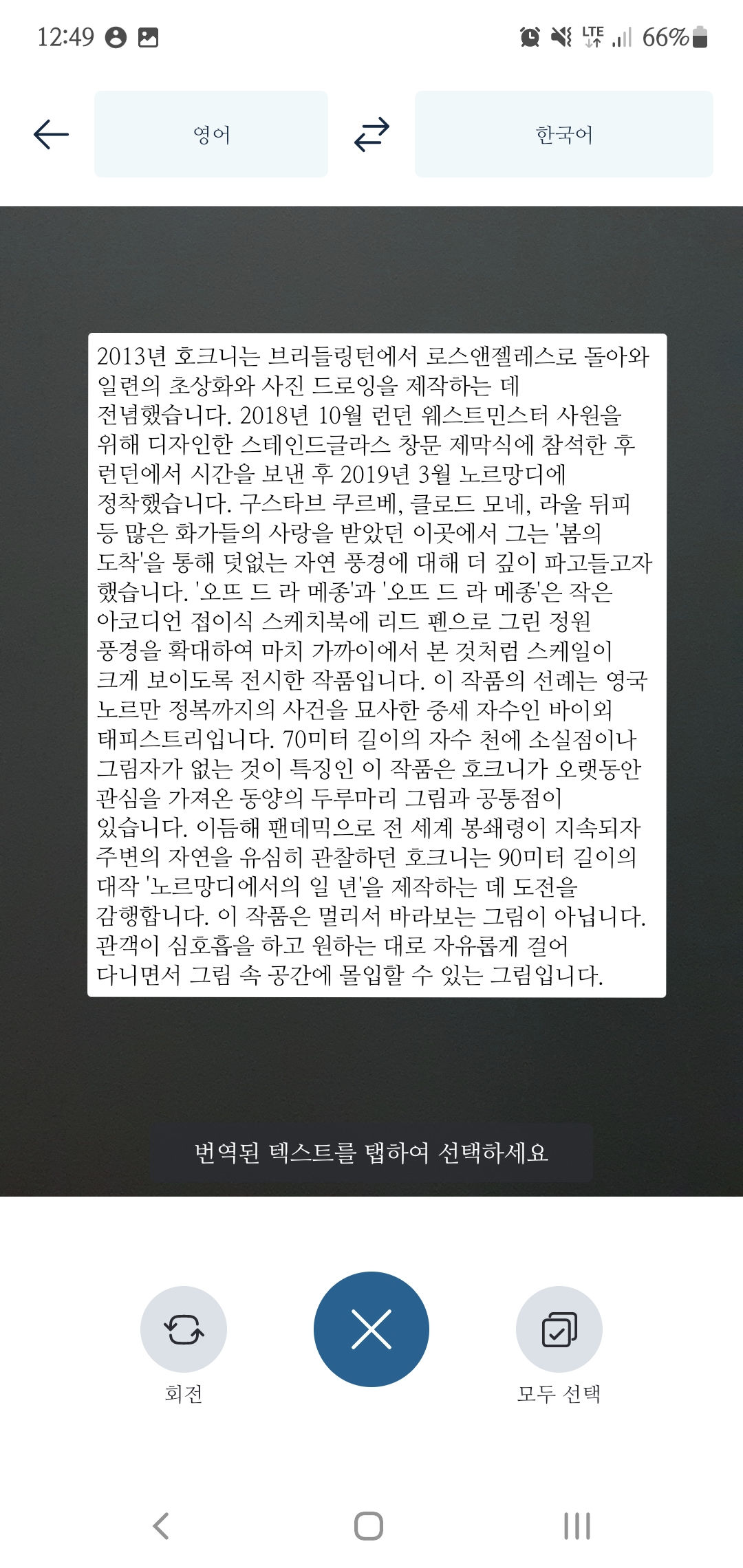

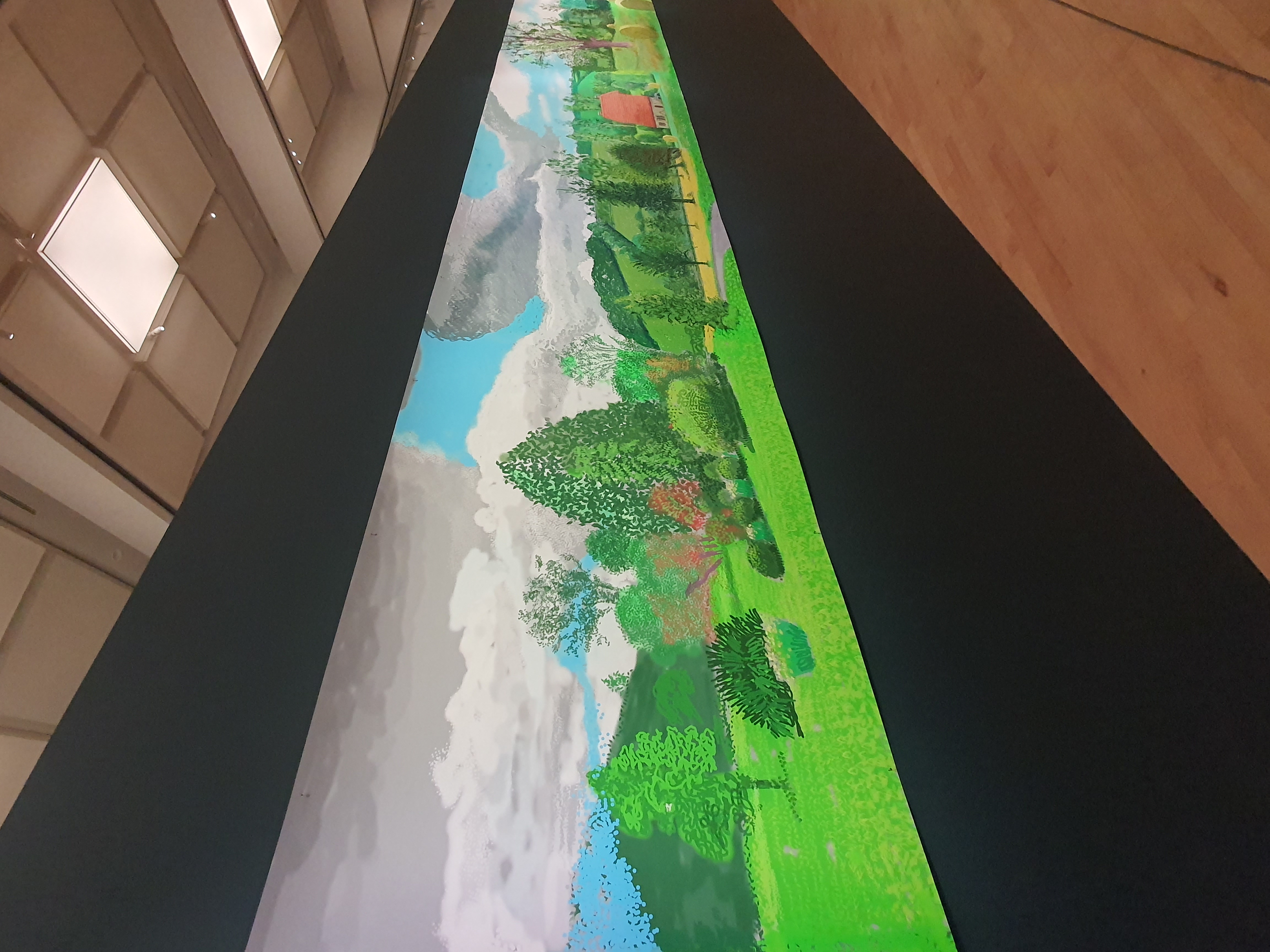

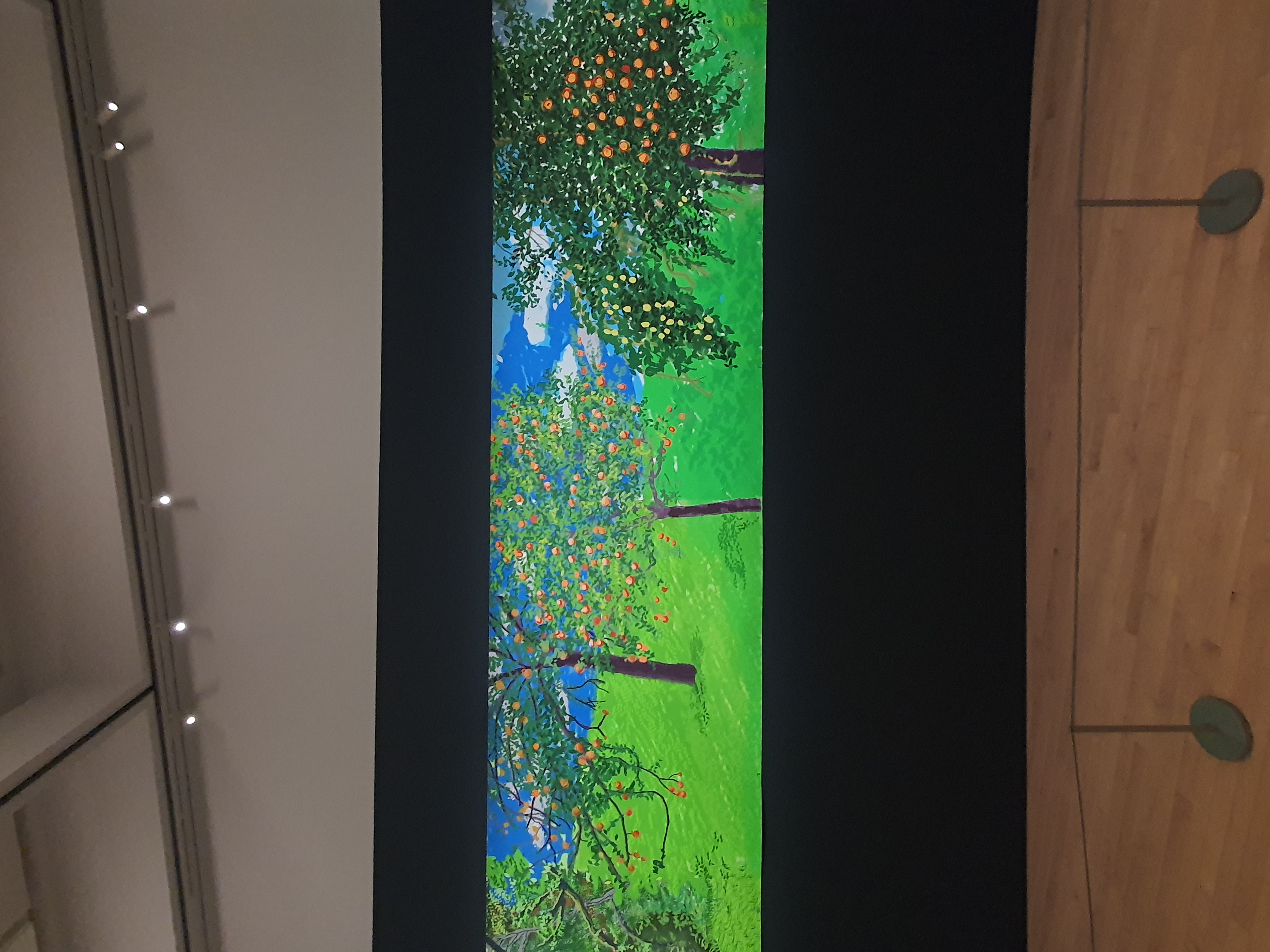

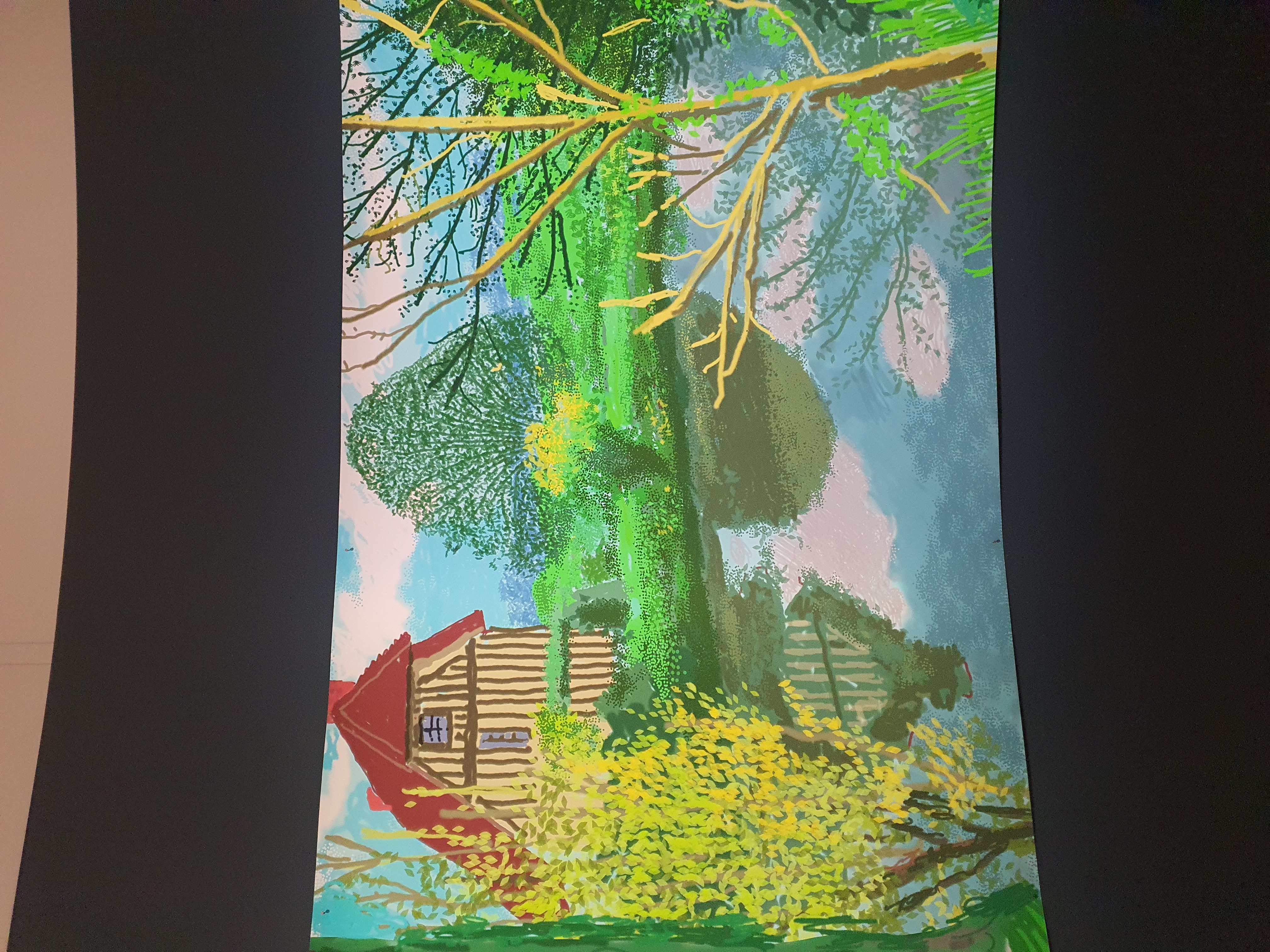

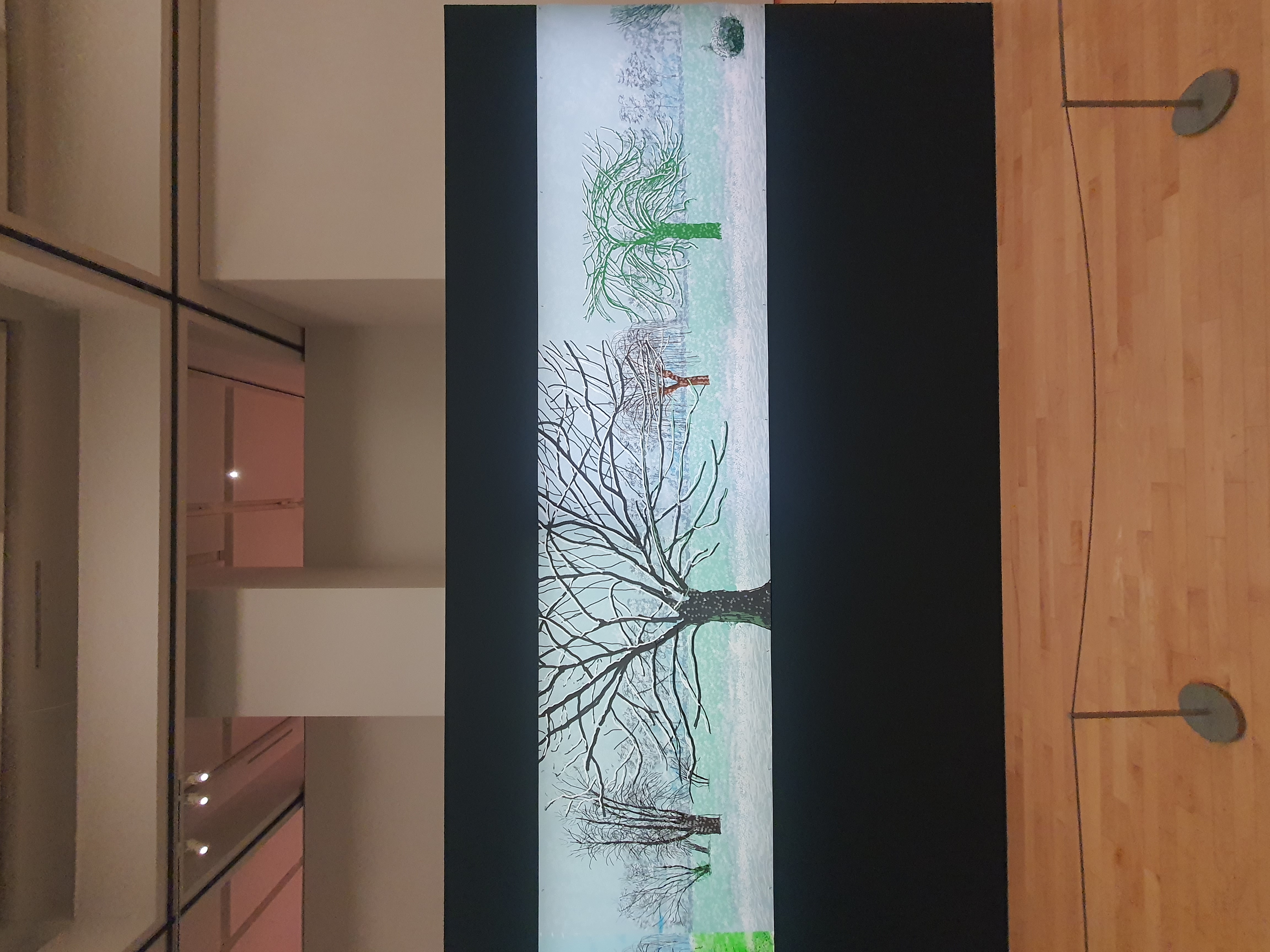

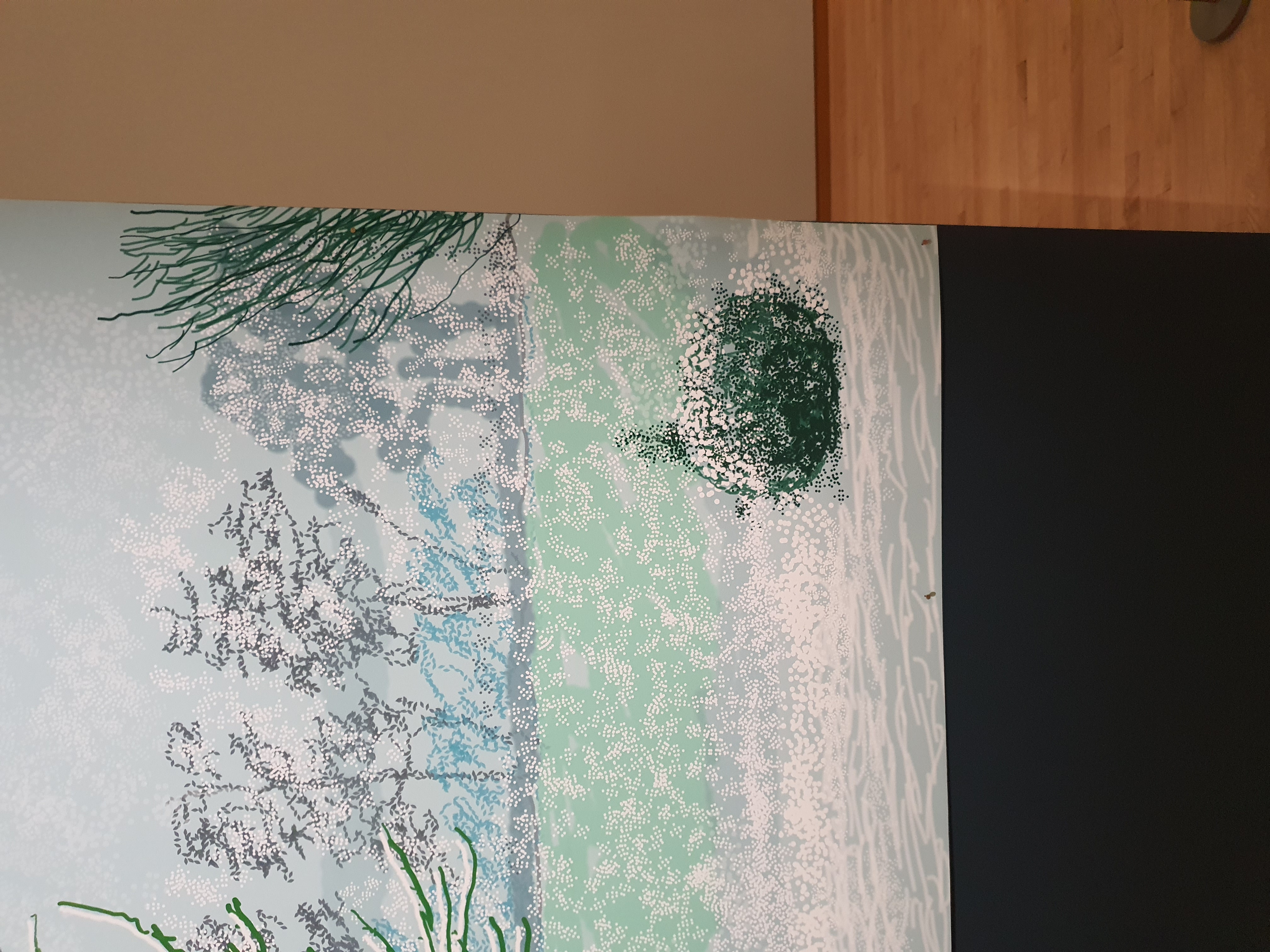

몇 년 전 서울시립미술관 서소문본관의 호크니전에서 본 그림들이 눈에 띄었고, 전시 전반적으로는 작가가 팬데믹 시기를 보내며 마주한 풍경과 메시지를 보여주는 것에 방점이 찍힌 느낌이었다.

그 시기에 그린 작품의 타이틀이 <DO REMEMBER THEY CAN'T CANCEL THE SPRING>인 것에 울컥 버튼이 눌렸지. 처음 경험한 글로벌 역병은 세계인의 불안을 조장했지만 돌이켜보면 감히 풍성했다고 말하고 싶은 시기였다. 우리는 더 자주 서로의 안녕을 기원했고 연결되어 있다는 것에 안도하고는 했다.

중간에 있던 초상 및 자화상 섹션과 사진을 기반으로 한 드로잉 <25th June 2022, Looking at the flowers(Framed)>(2022)도 흥미로웠다. 특히 후자는 메인 작품 안에 자신의 작품을 액자화해 넣기도 했는데 문학에서의 액자식 구성이 미술에서는 이렇게 직관적으로 표현될 수도 있구나 싶었다.

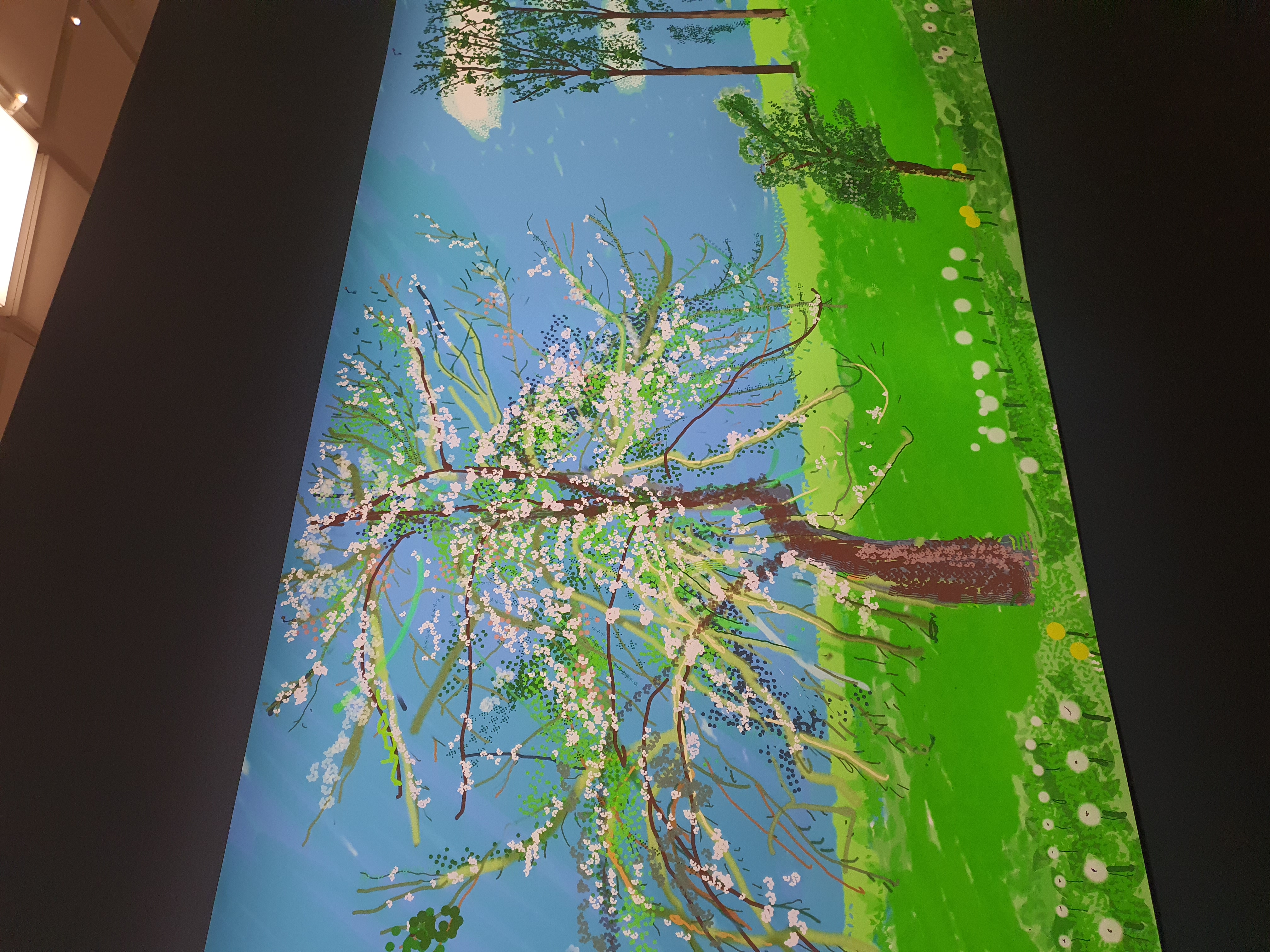

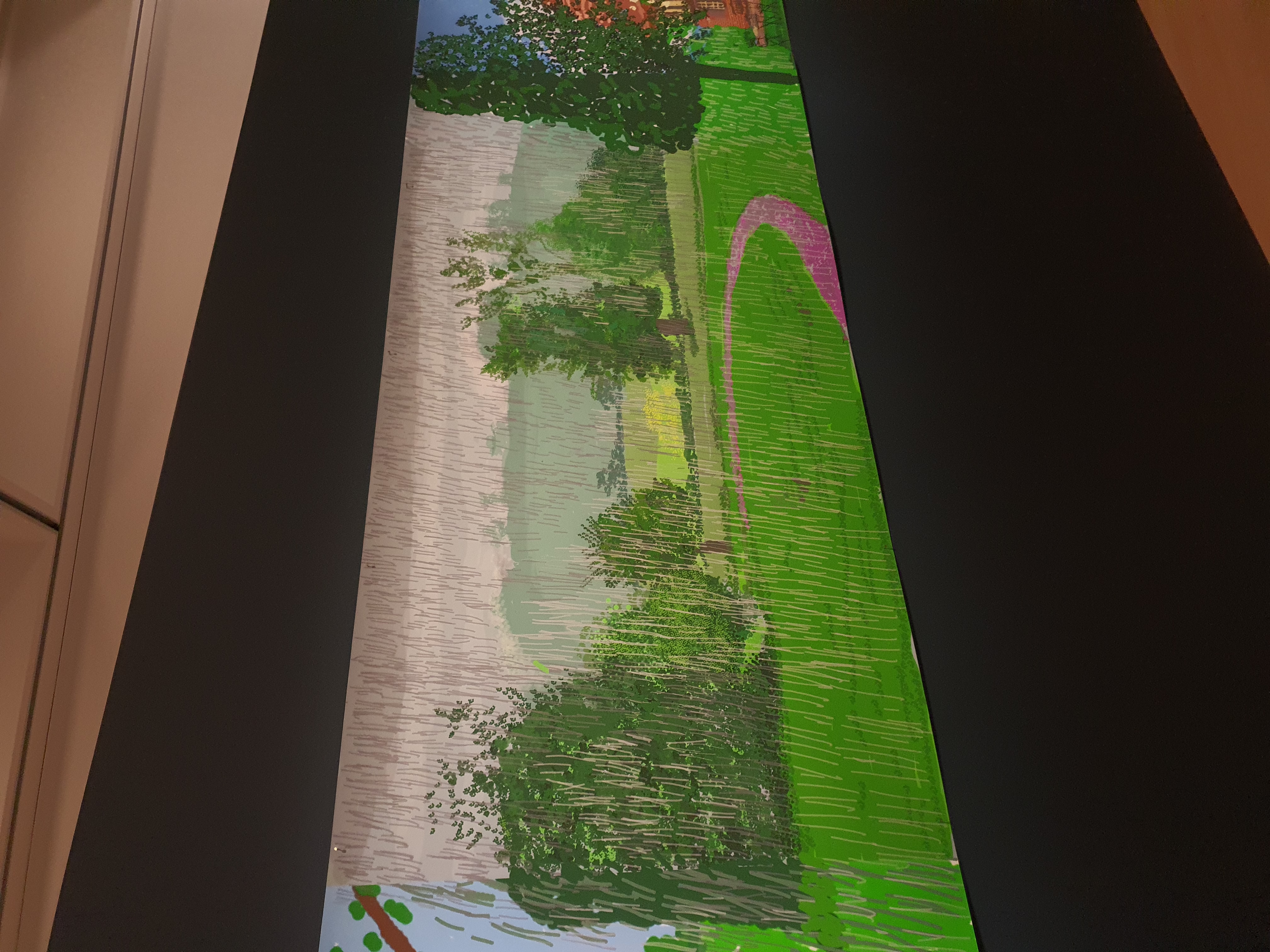

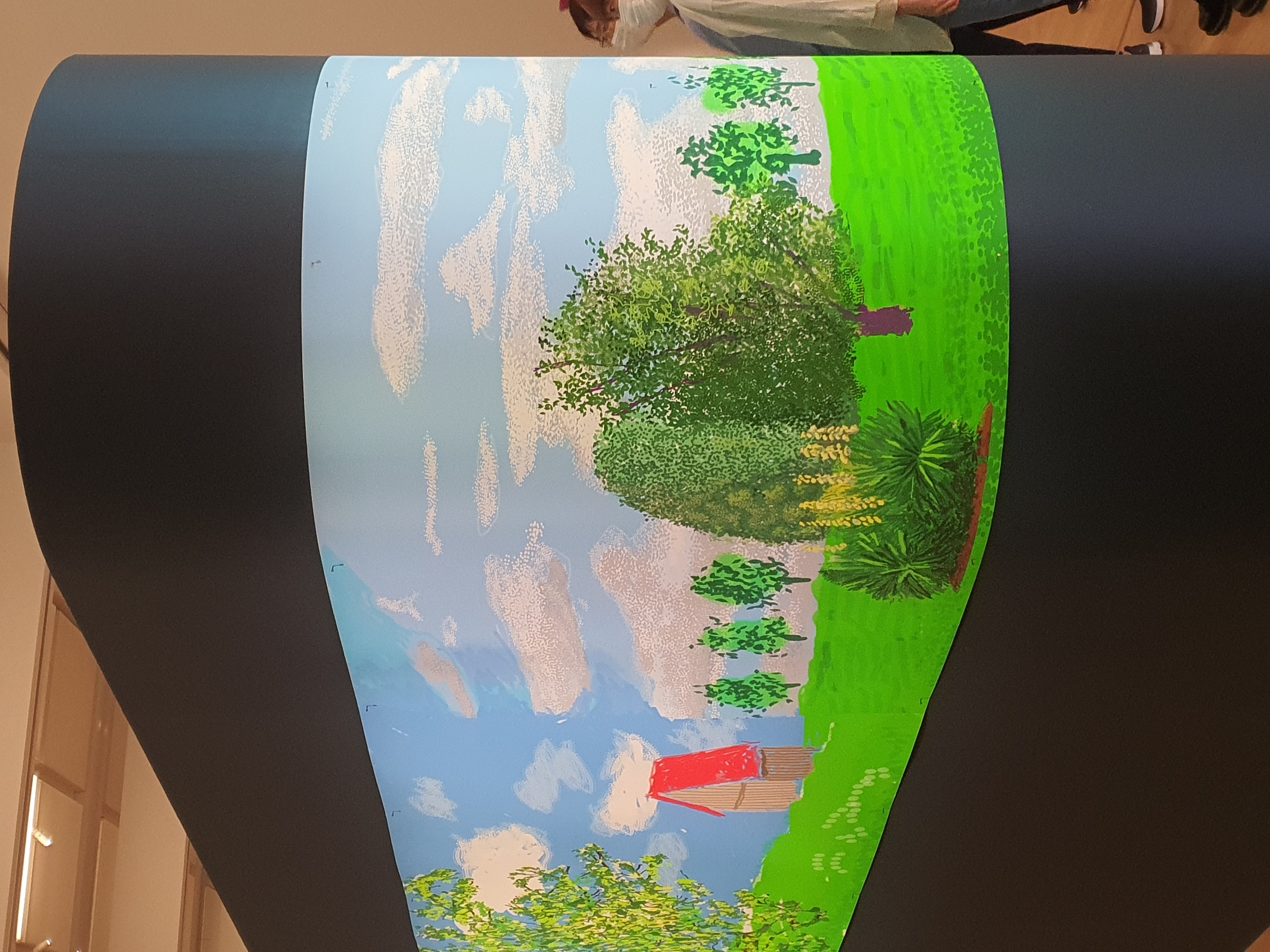

마지막 전시 공간에는 길이가 90m에 이르는 <A Year in Normandie>는 기차 안에서 지나치는 창밖의 풍경을 보는 느낌으로 감상했다. 그가 오랫동안 동양의 두루마리 그림에 관심을 두었던 것과도 맥락이 닿아 있다고. 이밖에 <Picture of a still life that has on elaborate silver frame from "a hollywood collection">(1965)의 리소그라피는 색감이 취저였고, <A lawn sprinkler>(1967)는 현실과 환상의 경계에 있는 중산층의 잘 가꾸어진 삶에 대해 생각해 보게 만들었다.

아이패드 이전에는 복사기 등을 활용했다는 설명에서는 그가 얼마나 기술을 활용하는 데 거리낌 없는 마음을 가졌는지를 새삼 생각해보게 됐다. 이러한 태도는 너그러운 힘을 지니는 것 같다. 이런 작품을 그리는 사람이라면 마주했을 때, 판단하기보다는 바라보며 가능성을 발견해줄 것만 같은, 그런 너른 너그러움. 설령 그게 어떤 상태와 어떤 버전의 나일지라도 말이다.

소장품전에서 FANG Lijun의 <1993 No.11>을 보면서는 윤동주 시인의 시 '자화상'이 생각나기도 했다. 소장품은 전체적으로 천재지변에 의한 재난과 중국의 사회주의 체제에서 느끼게 되는 무력감에 대한 작품들이 큐레이션되어 있는 듯했다. 청년,이라며 보여주는 작가의 층이 1960년대-1980년대로 대만보다 확실히 높은 느낌이었다. 대만에서 본 전시가 Z세대를 내세운 전시이긴 했지만.

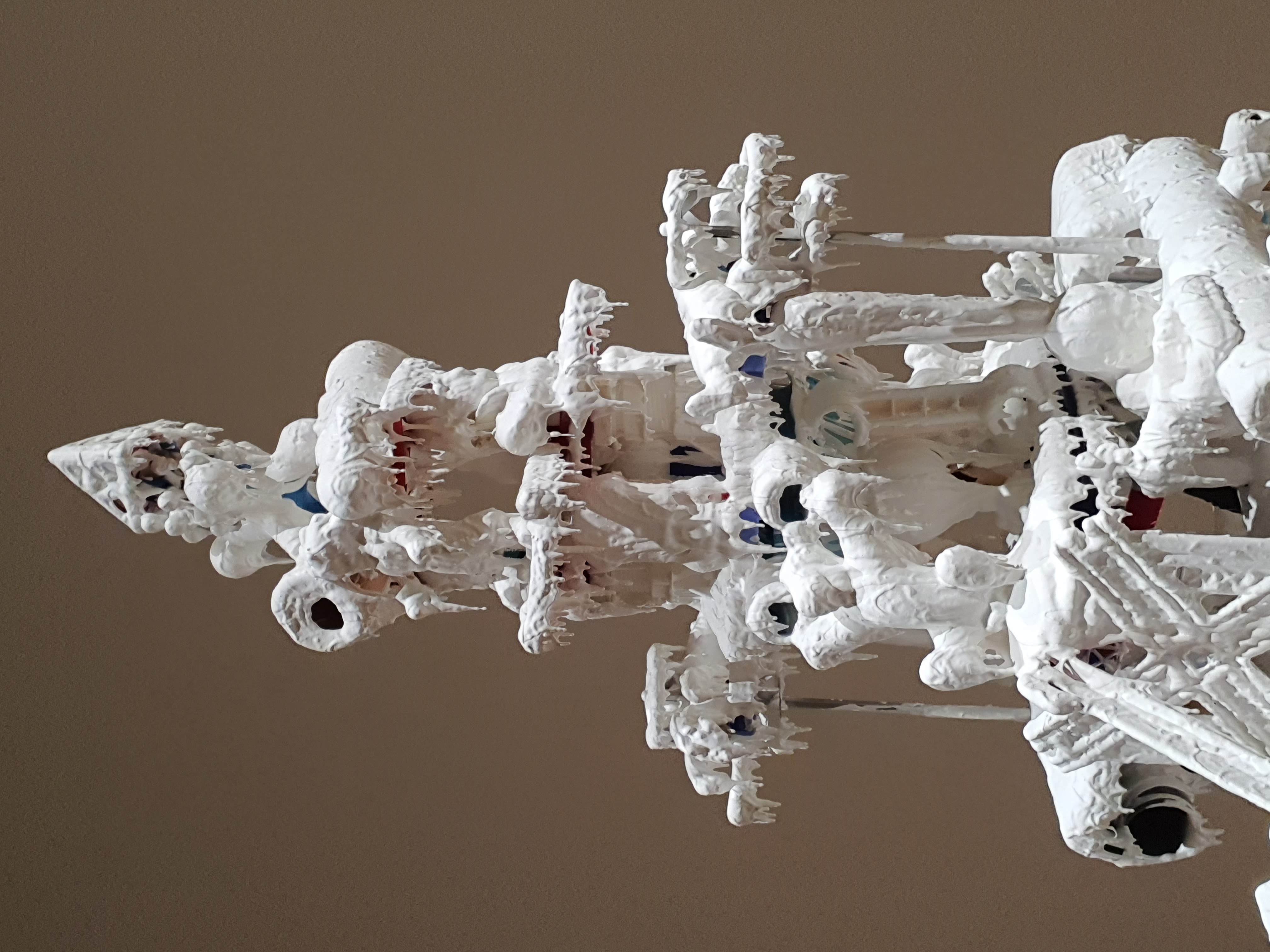

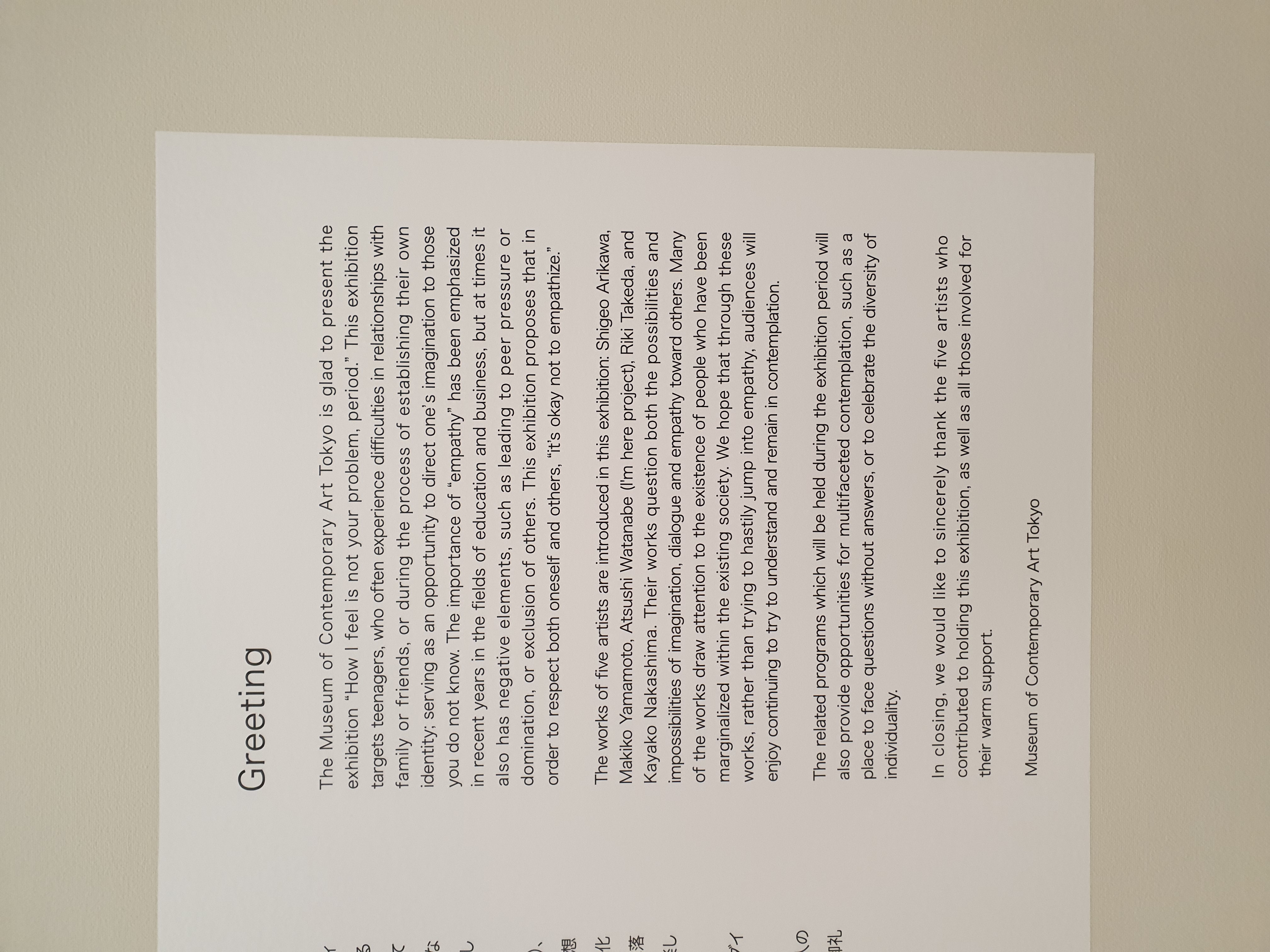

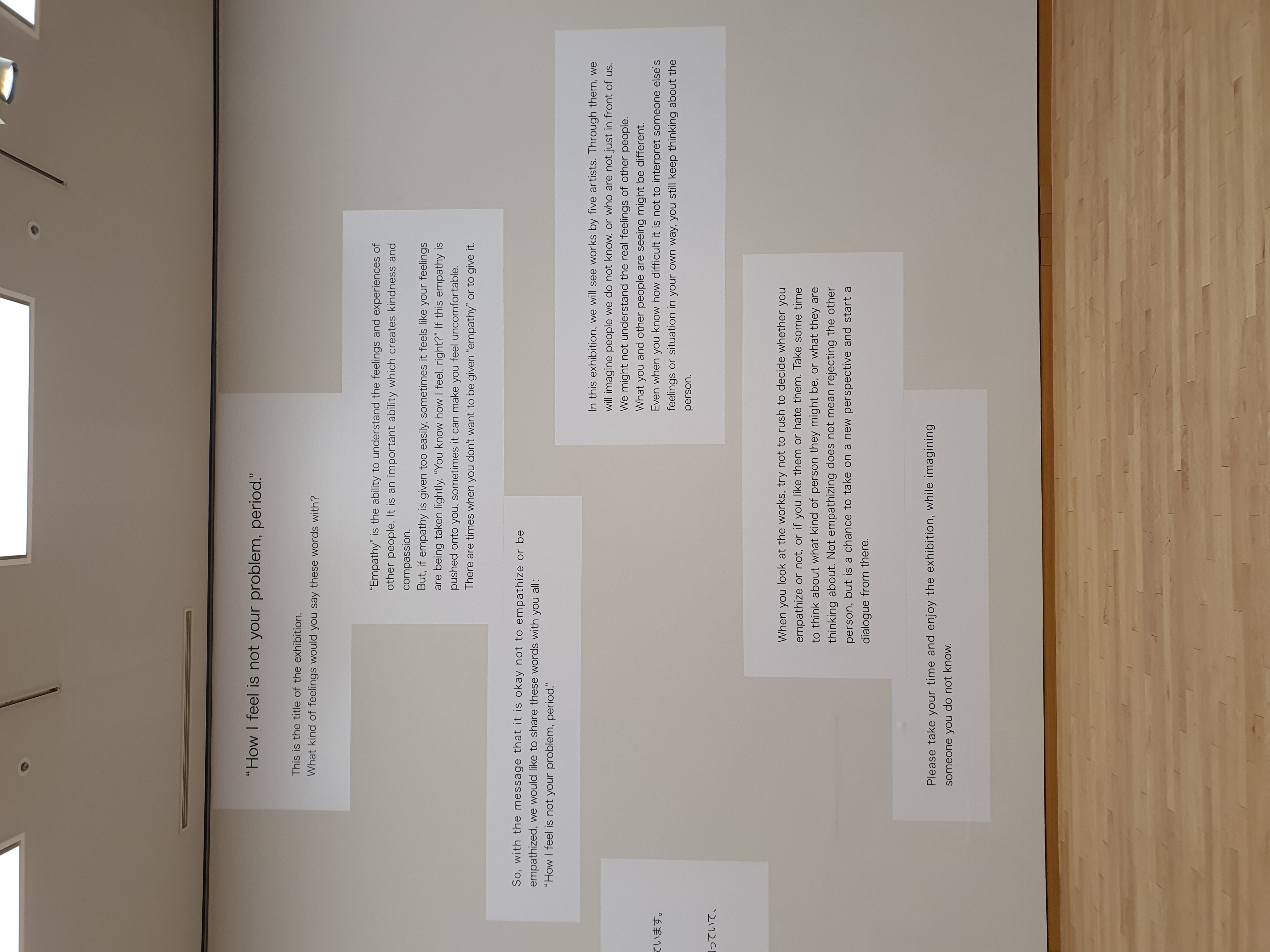

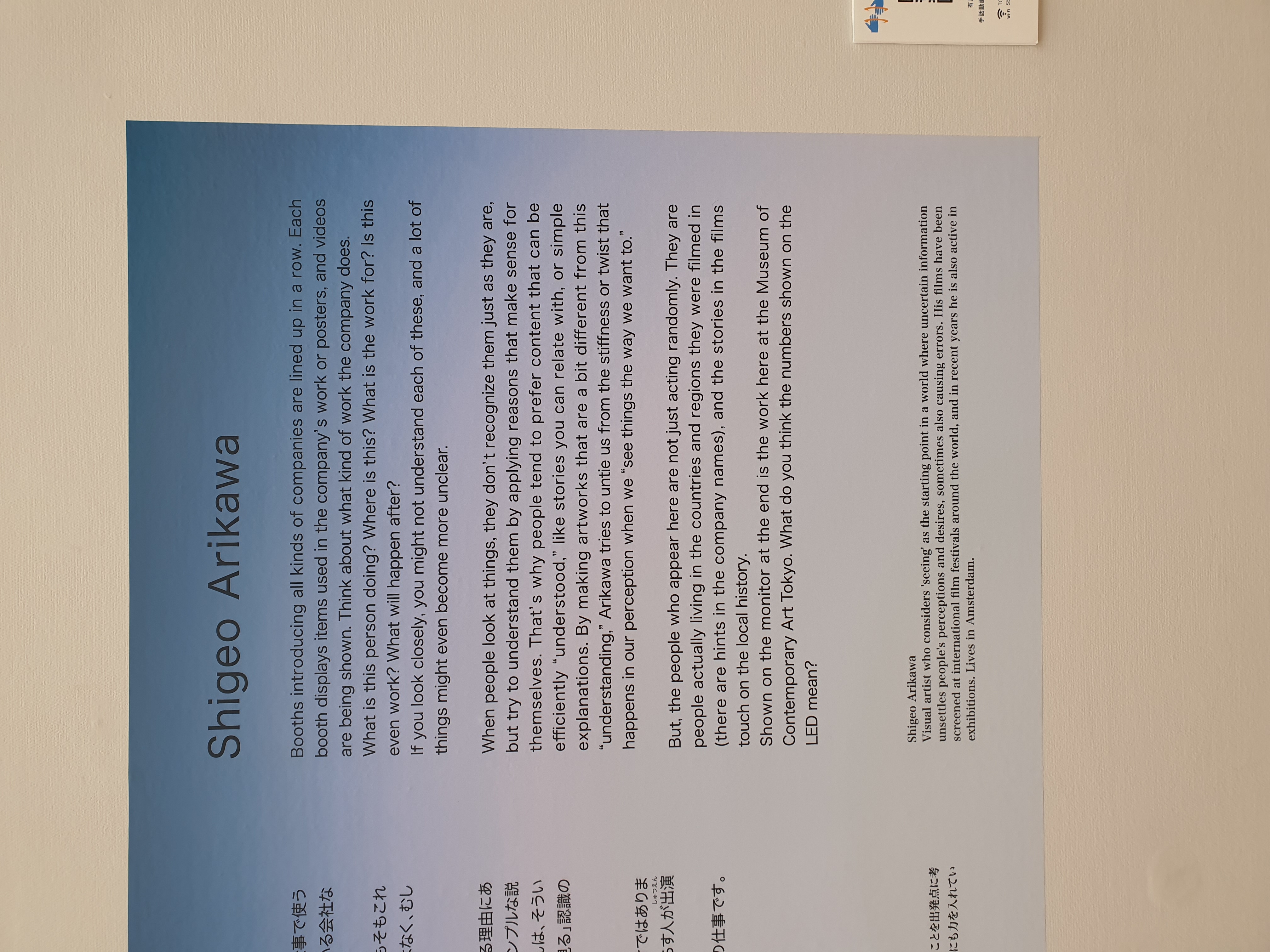

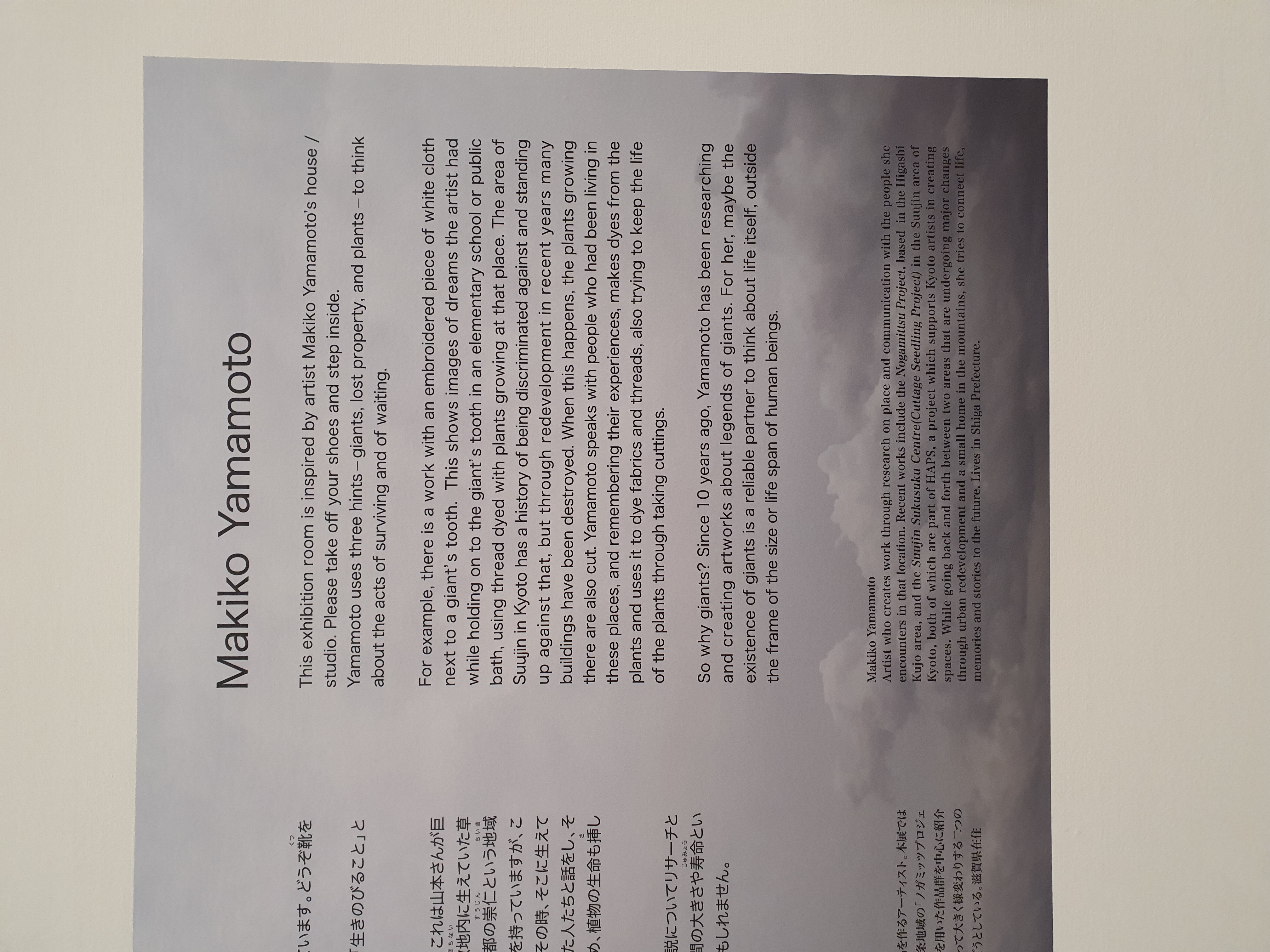

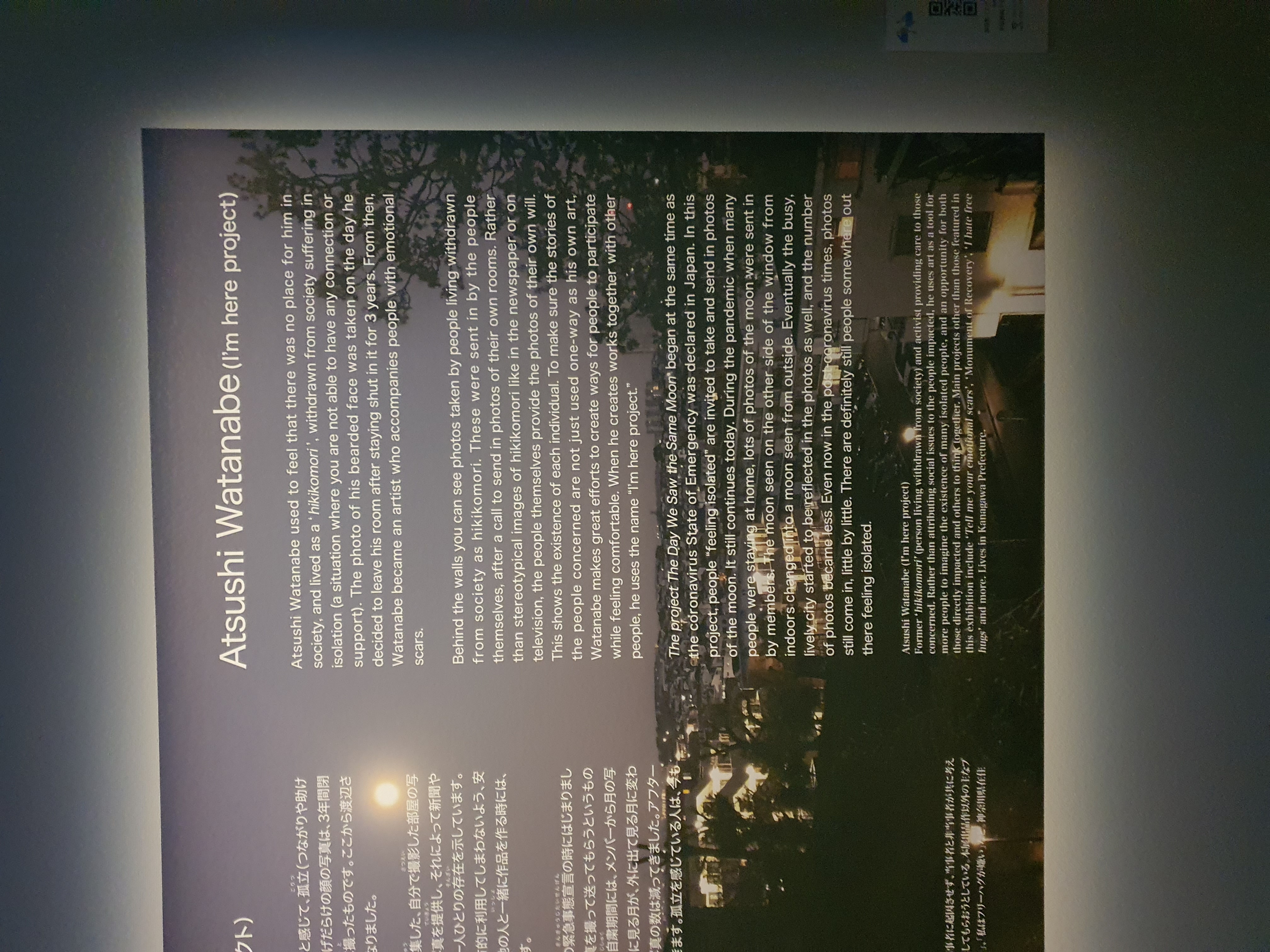

전시 테마와 무드가 인상적이었던 기획전.

일본은 정말 깨끗하고 경직된 느낌이다. 그 청결함이 좋고, 한 치의 오차나 단 한 번의 실수도 용납해 주지 않을 것 같은 규율은 걸음을 멈칫하게 만든다. 이런 느낌을 주는 곳이 애니메이션의 성지라는 점도 아이러니다. 내가 무엇을 놓친 거지.

늦은 오후에는 창문 너머로 스미다 강이 보이는 당고 가게에 앉아 한 스쿱의 바닐라 아이스크림을 중심에 두고 탁구공만 한 당고가 방울방울 둘러진 메뉴를 먹었다. 따땃한 호지차도 함께. 차가 담긴 머그잔이 미지근해질 즈음에는 차분하고 짙은 파랑이었던 강물 위로 주황빛이 스며들었다. 어떤 빛은 물의 표면에 초승달을 띄우기도 했다.

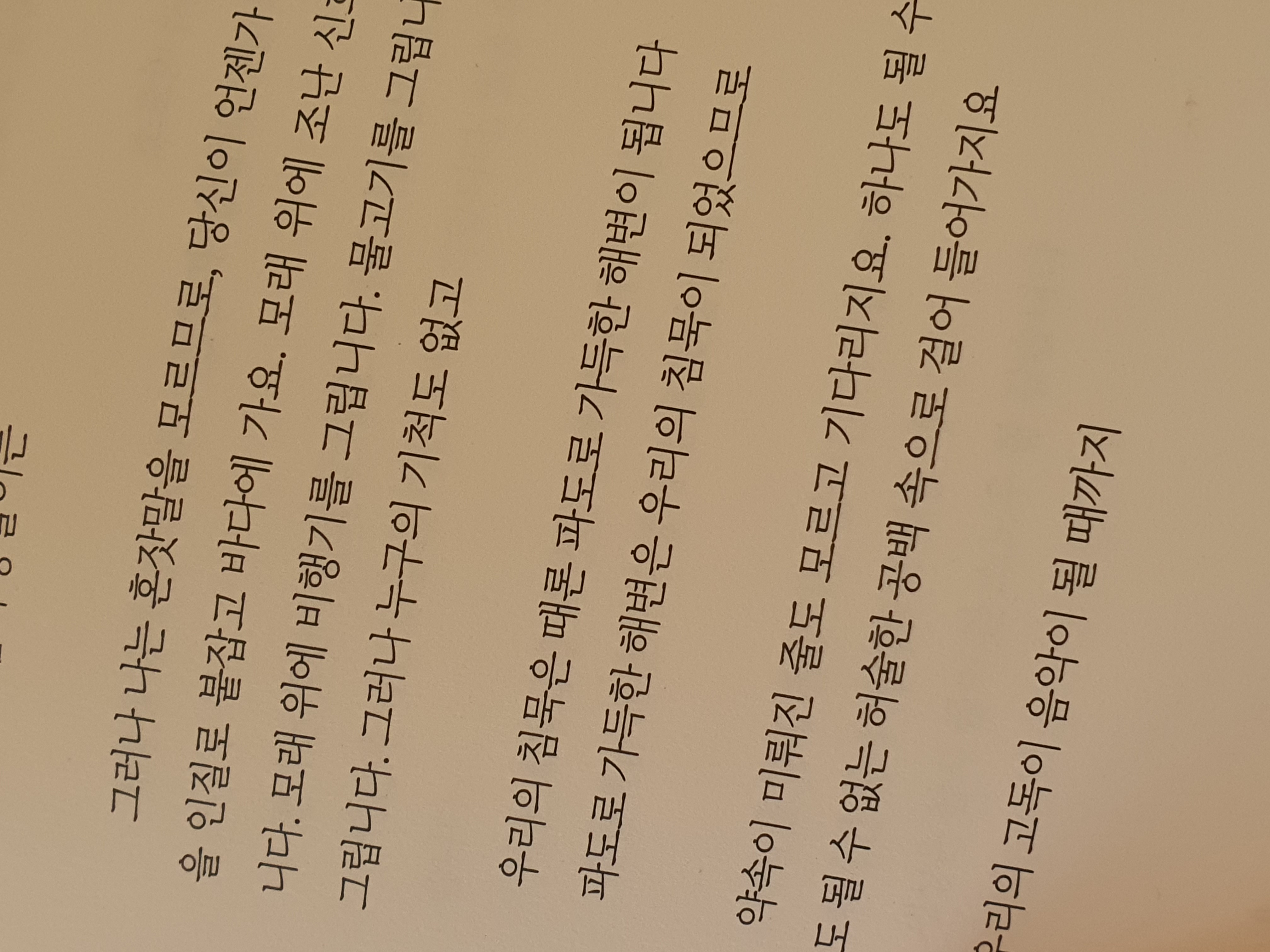

직전 대만 여행에 이어 일본 워크숍에도 육호수 시인의 시집을 들고 갔다. 이번에는 시집과 동명의 시 <나는 오늘 혼자 바다에 갈 수 있어요>를 몇 번이고 읽었다. '우리의 침묵은 때론 파도로 가득한 해변이 됩니다 / 파도로 가득한 해변은 우리의 침묵이 되었으므로'에 붙잡혀서. 그렇지. 침묵에는 얼마나 많은 말들이 속에서 밀려왔다 밀려나는지. 침묵만큼 소란하고 번잡한 세계도 없다. 좋았으니까 또 기록해둬야지.

/

"우리는 바다에 갔지요. 그것만은 어쩔 수 없어요 // 가끔, 이곳으로부터 멀어져 다행이라 생각했어요. 그러나 이곳에 올 때면, 이곳으로 버려져 다행이라 여기지요. 언제고 이 바다가 밤하늘로 쏟아져 내려도 좋을 거라고. 밤의 바다에서 이제 더 기대할 것이 없다고 // 발가락 사이 녹아 사그라지는 / 모래에 잠겨 옹알이는 // 그러나 나는 혼잣말을 모르므로, 당신이 언젠가 내뱉은 약속을 인질로 붙잡고 바다에 가요. 모래 위에 조난 신호를 눌러씁니다. 모래 위에 비행기를 그립니다. 물고기를 그립니다. 바다를 그립니다. 그러나 누구의 기척도 없고 // 우리의 침묵은 때론 파도로 가득한 해변이 됩니다 / 파도로 가득한 해변은 우리의 침묵이 되었으므로 // 약속이 미뤄진 줄도 모르고 기다리지요. 하나도 될 수 없고, 둘도 될 수 없는 허술한 공백 속으로 걸어 들어가지요 // 우리의 고독이 음악이 될 때까지 / 그리하여 물이 물을 부를 때까지 // 나보다 더 홀로인 당신에게 / 나의 입으로 발음할 수 없는 우리에게 // 파도 위에 파도가, 모래 위에 모래가, 몸 위에 몸이 쌓이는 세계로, 바다로, 우리가 오래 잊어 더욱 하나일 바다로, 아무리 잃어도 줄지 않는 시간으로 // 당신은 꿈에서도 날 파양한 게 아닐까? / 이곳은 우리가 거듭 뛰어내렸던 허공이 아닐까? // 모래성을 짓고 성문 위에 깃발을 꽂아봅니다. 바람 없이 흔들리는 깃발. 스르르 무너져 내리는 성. 말을 더듬으며 걸음은 허물어 내리고, 그때 우리가 바다에 두고 온, 바다에서 잃어버린 // 우리는 바다에 갑니다. 그것만은 어쩔 수 없어요 // "이제 바다야" 내게 속삭일 때 나는, 망설일 수 있어요. 말을 더듬을 수 있어요. 파도를 되감을 수 있어요. 바다를 뒤집을 수 있어요. 당신의 발과 엇갈리며 걸을 수 있어요. 그러나 나의 바다로 메울 수 없는 당신의 동공을 다시 마주할 때"

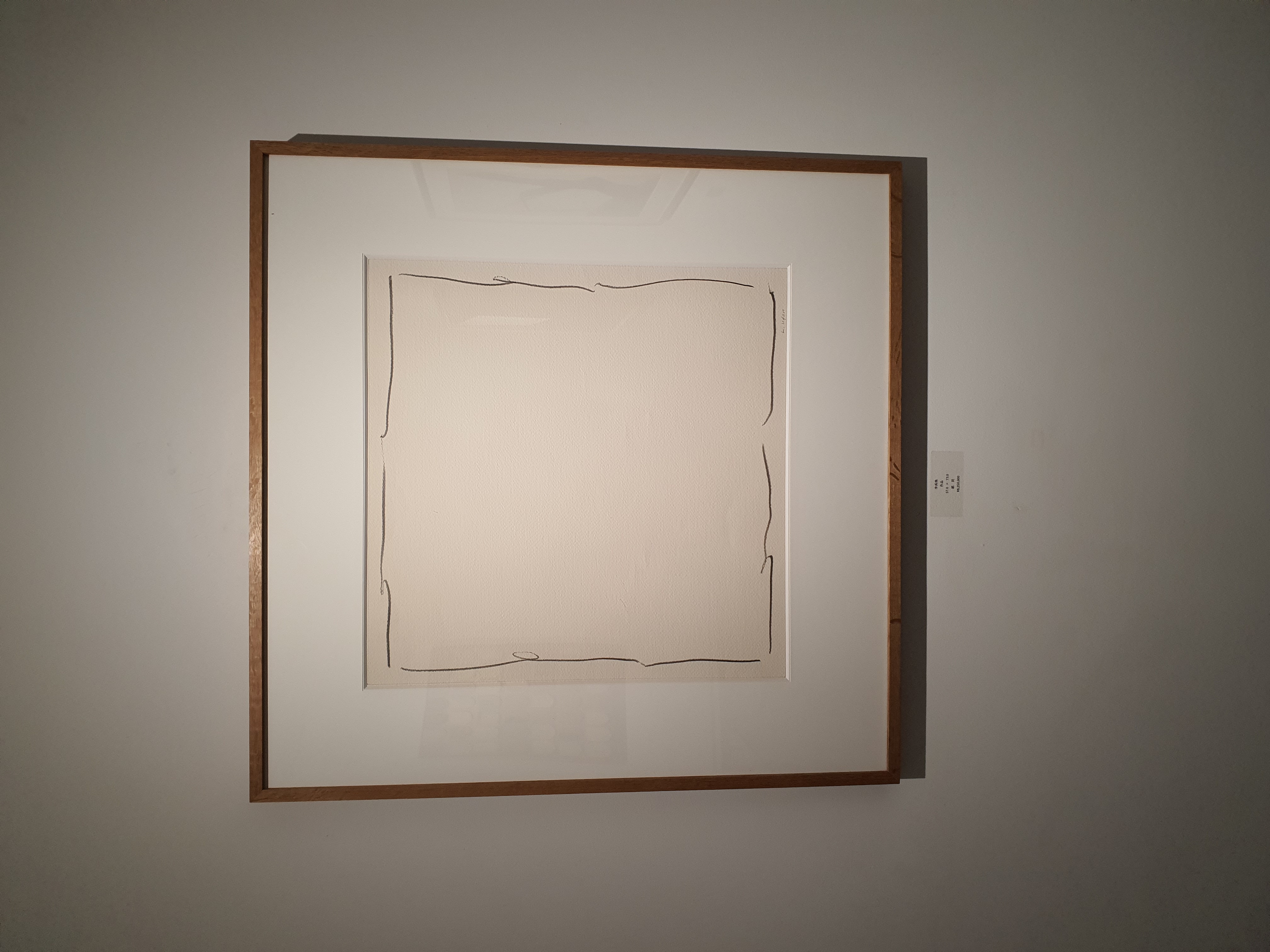

화이트스톤 본점에서 만난 이우환 작가님의 작품. 쿠사마 야요이 작가의 작품은 사진 촬영이 불가했다. 홈페이지에서 봤을 때 본점에서는 전시가 없었던 것 같은데,... 그냥 소장품 상설전인가. 좁은 계단을 타고 뱅글뱅글 올라가는 구조가 특이해 기억에 남았다.

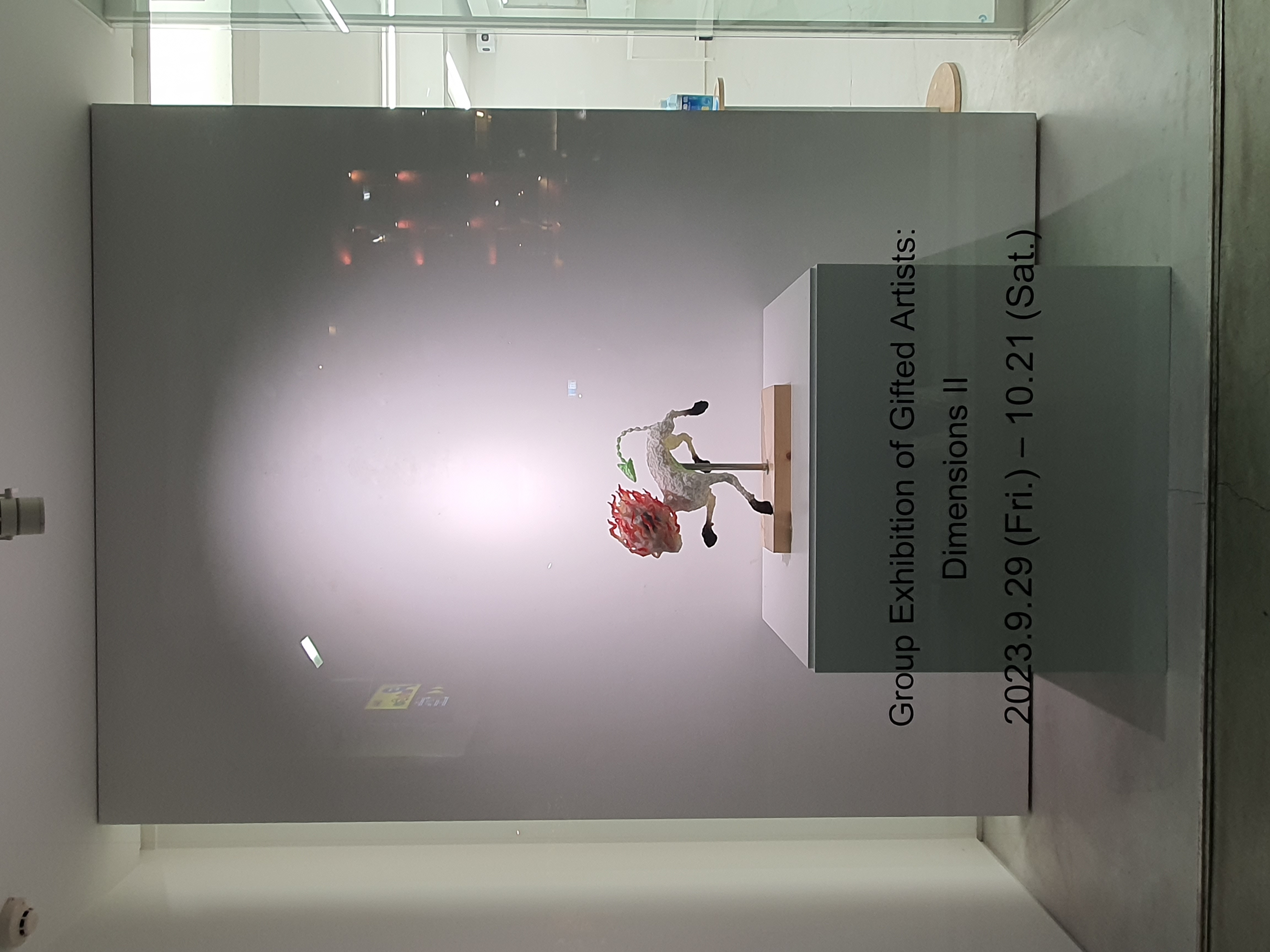

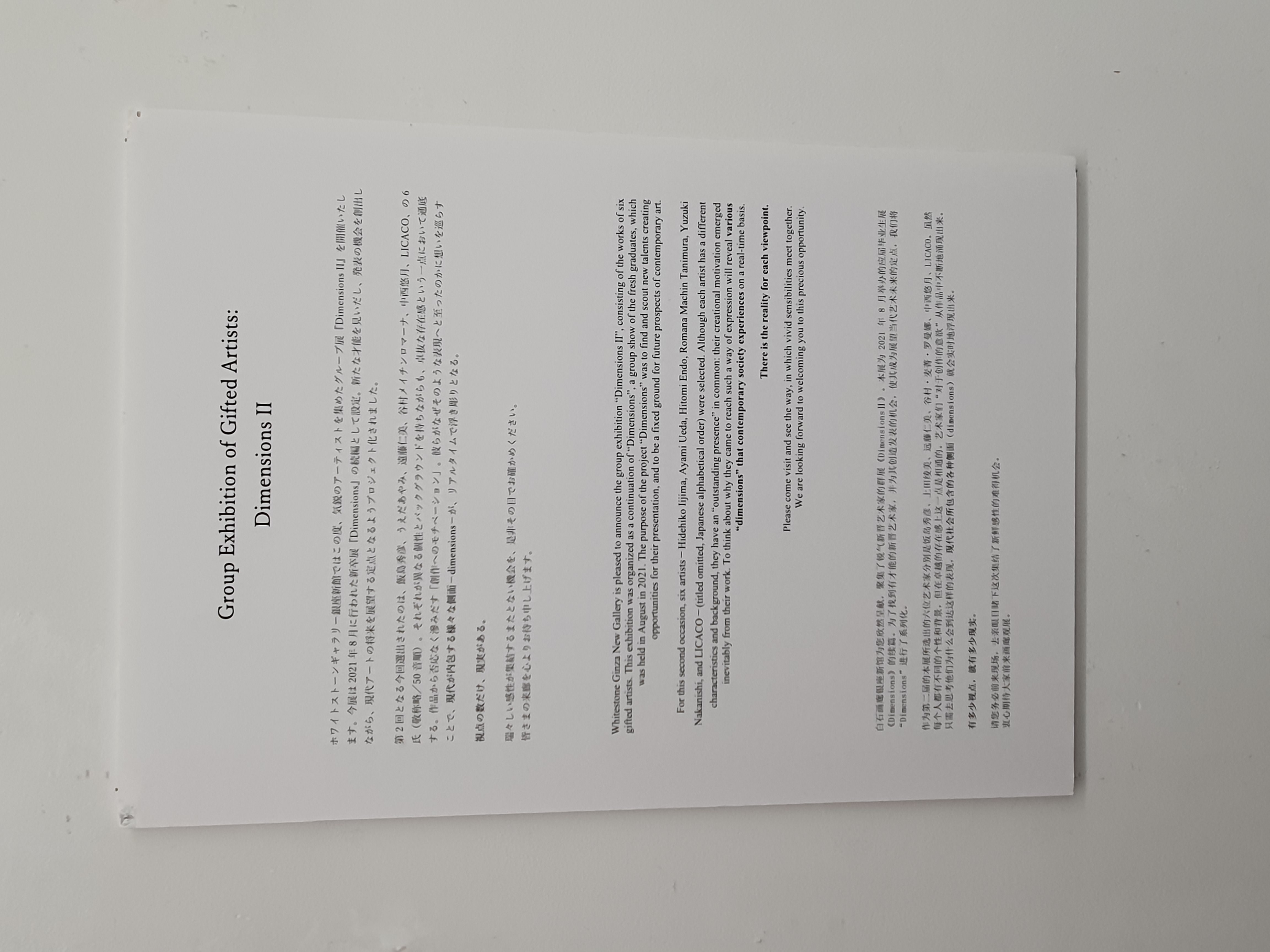

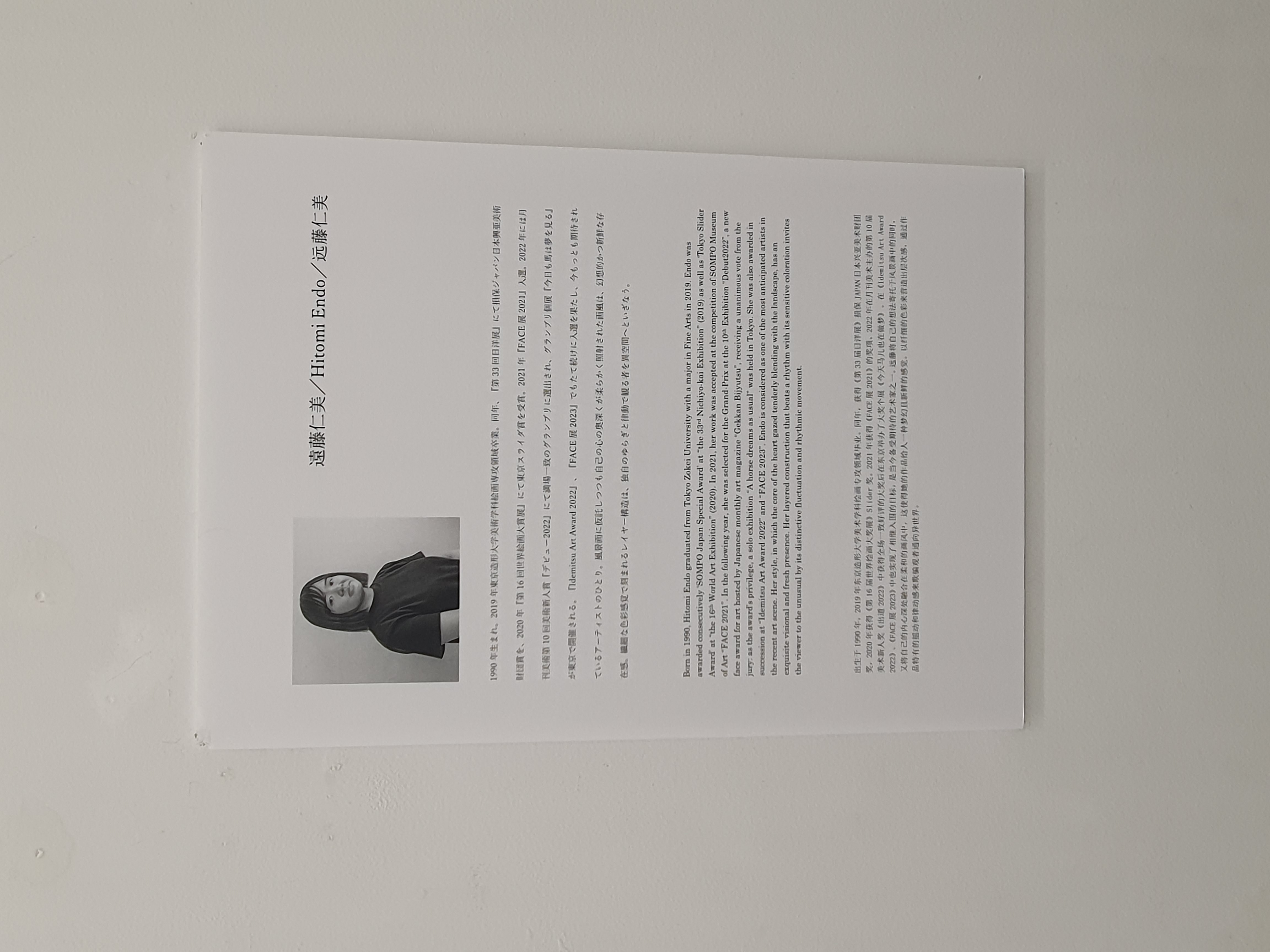

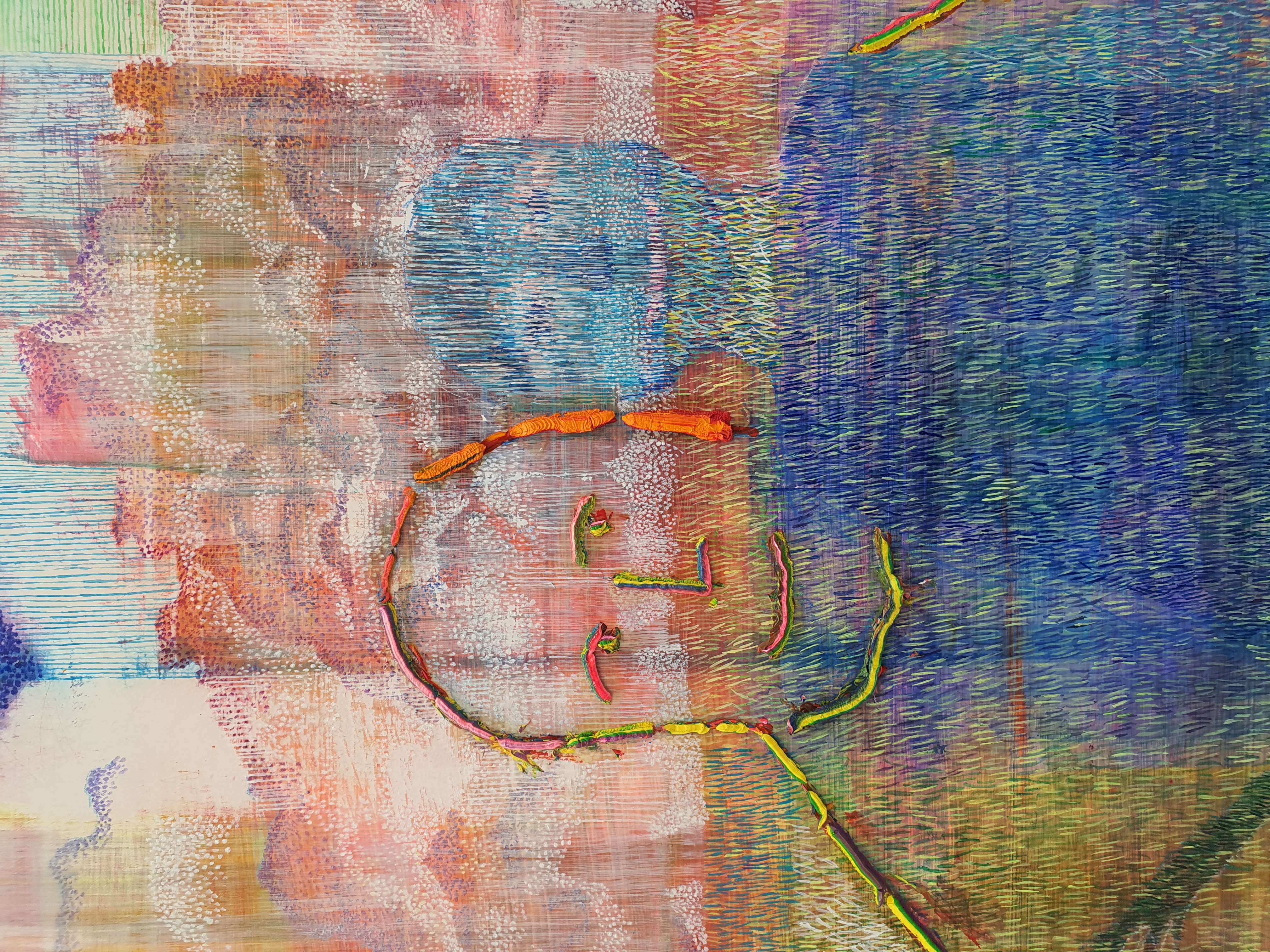

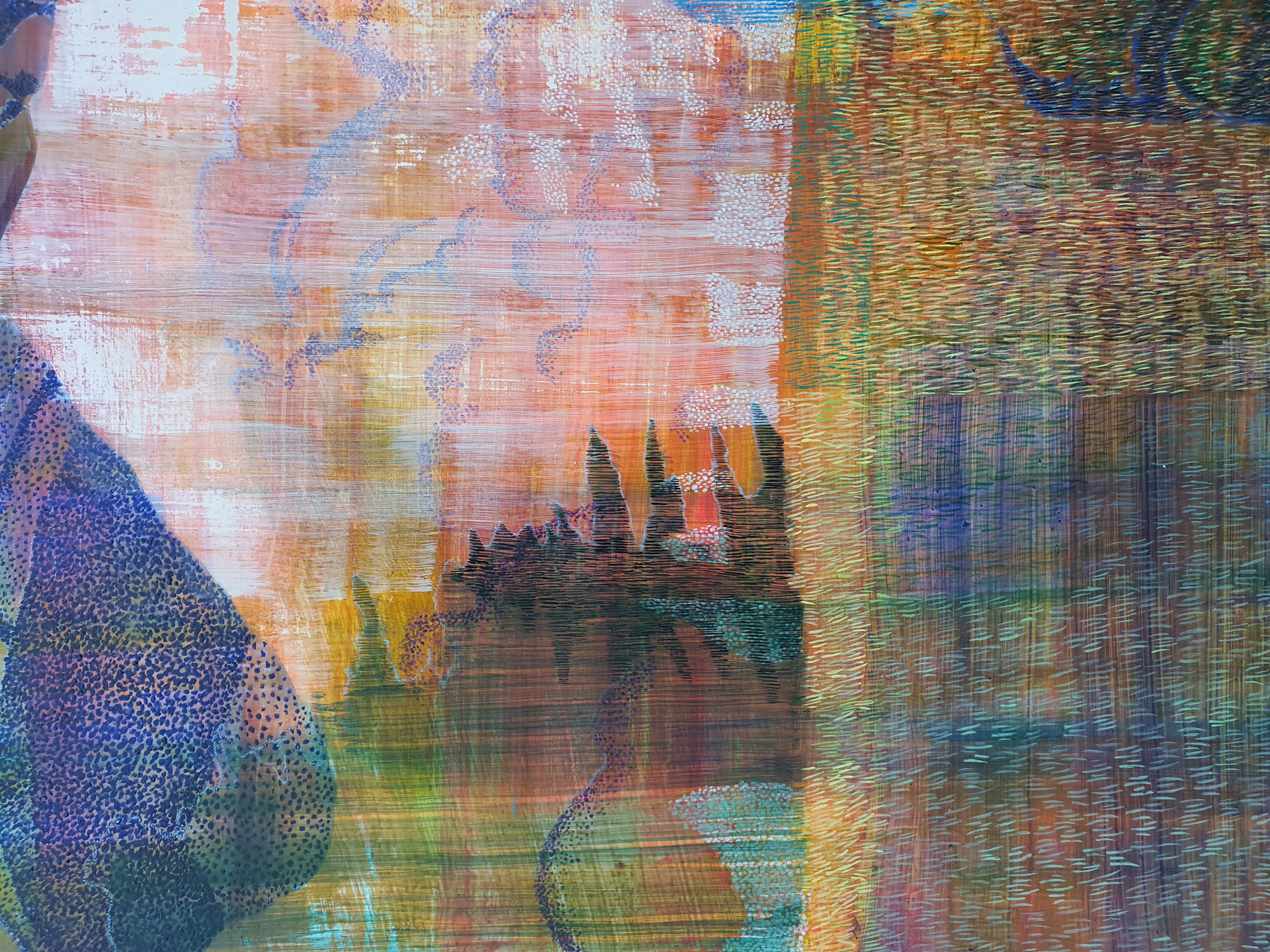

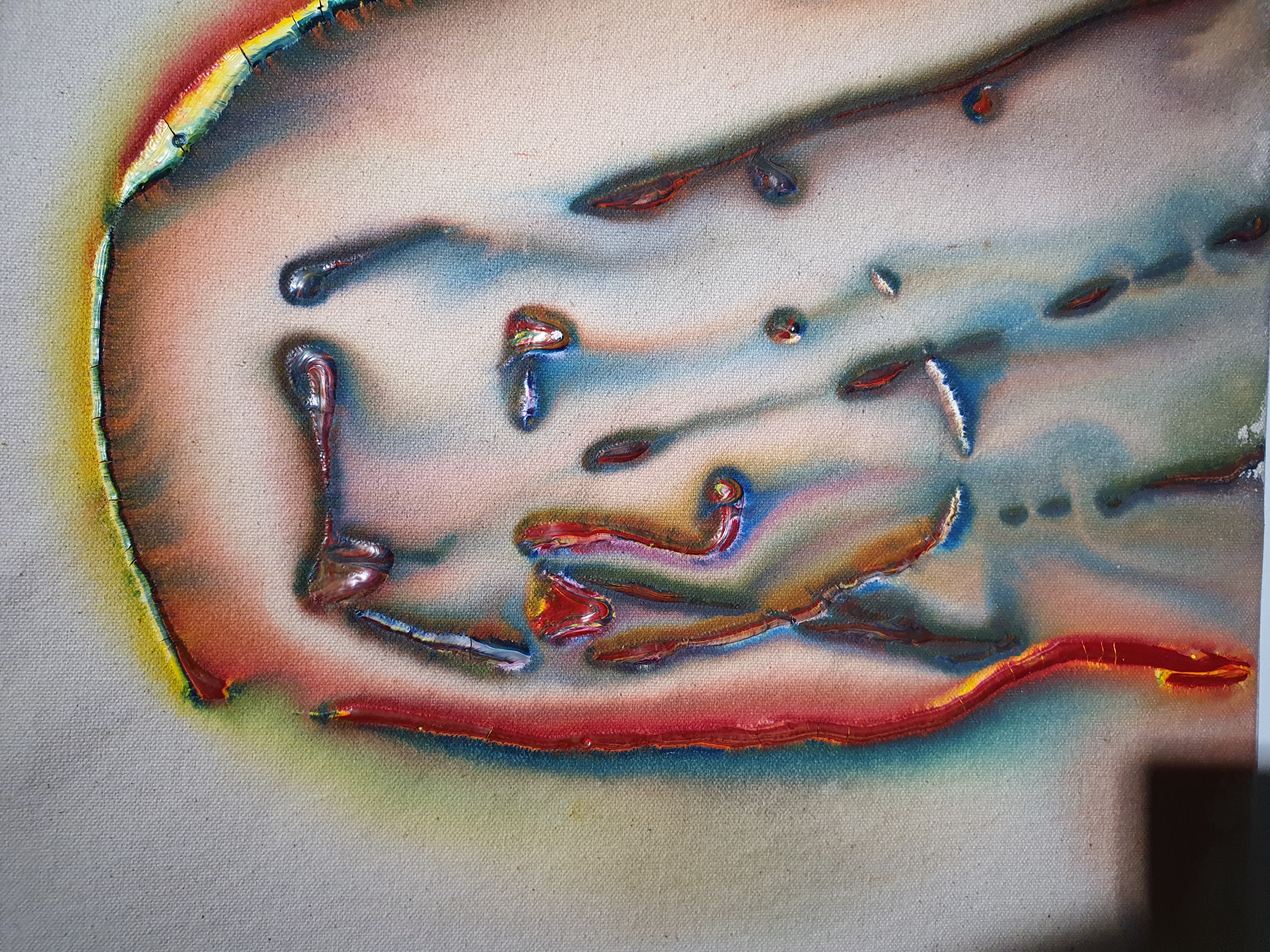

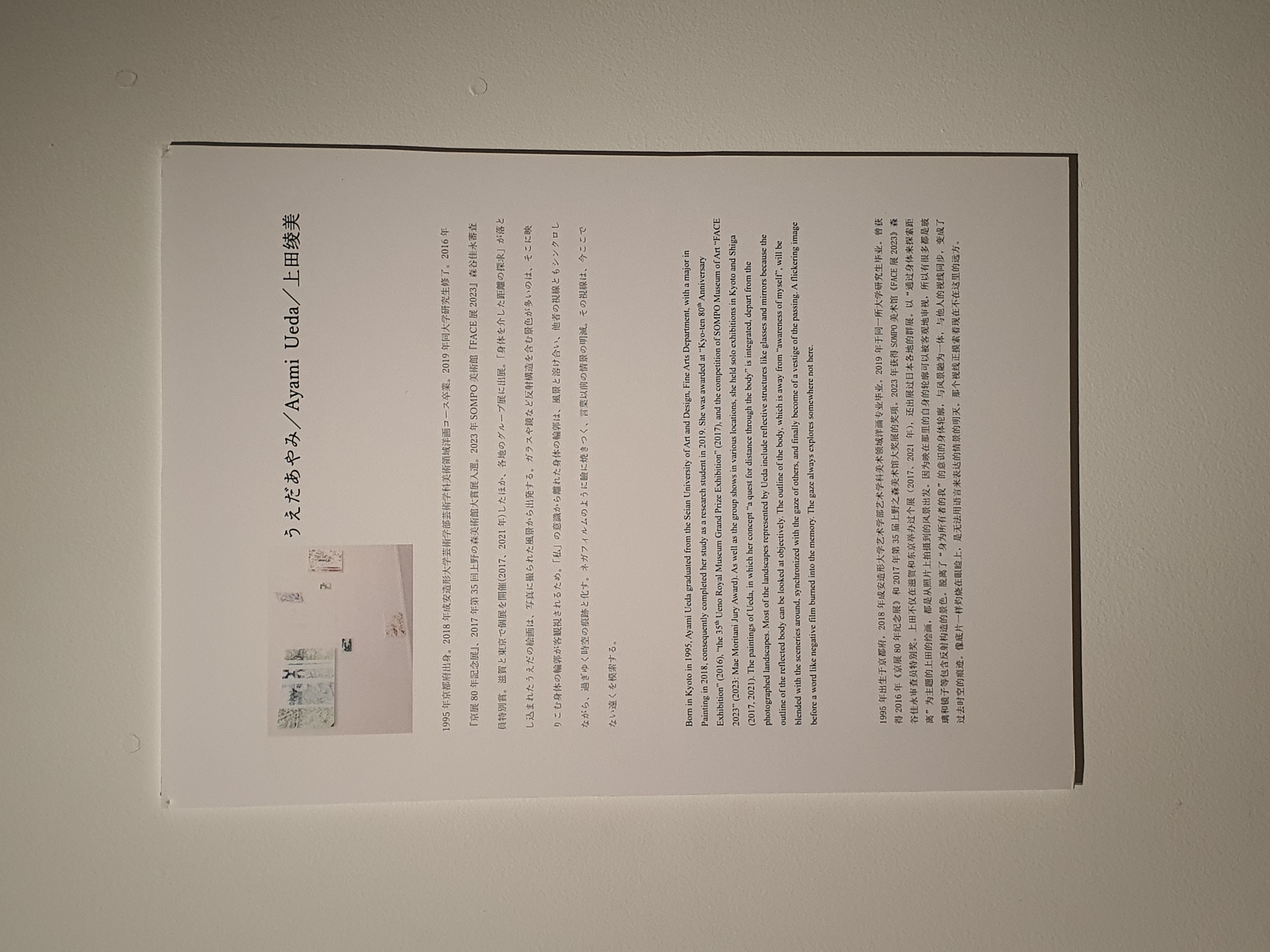

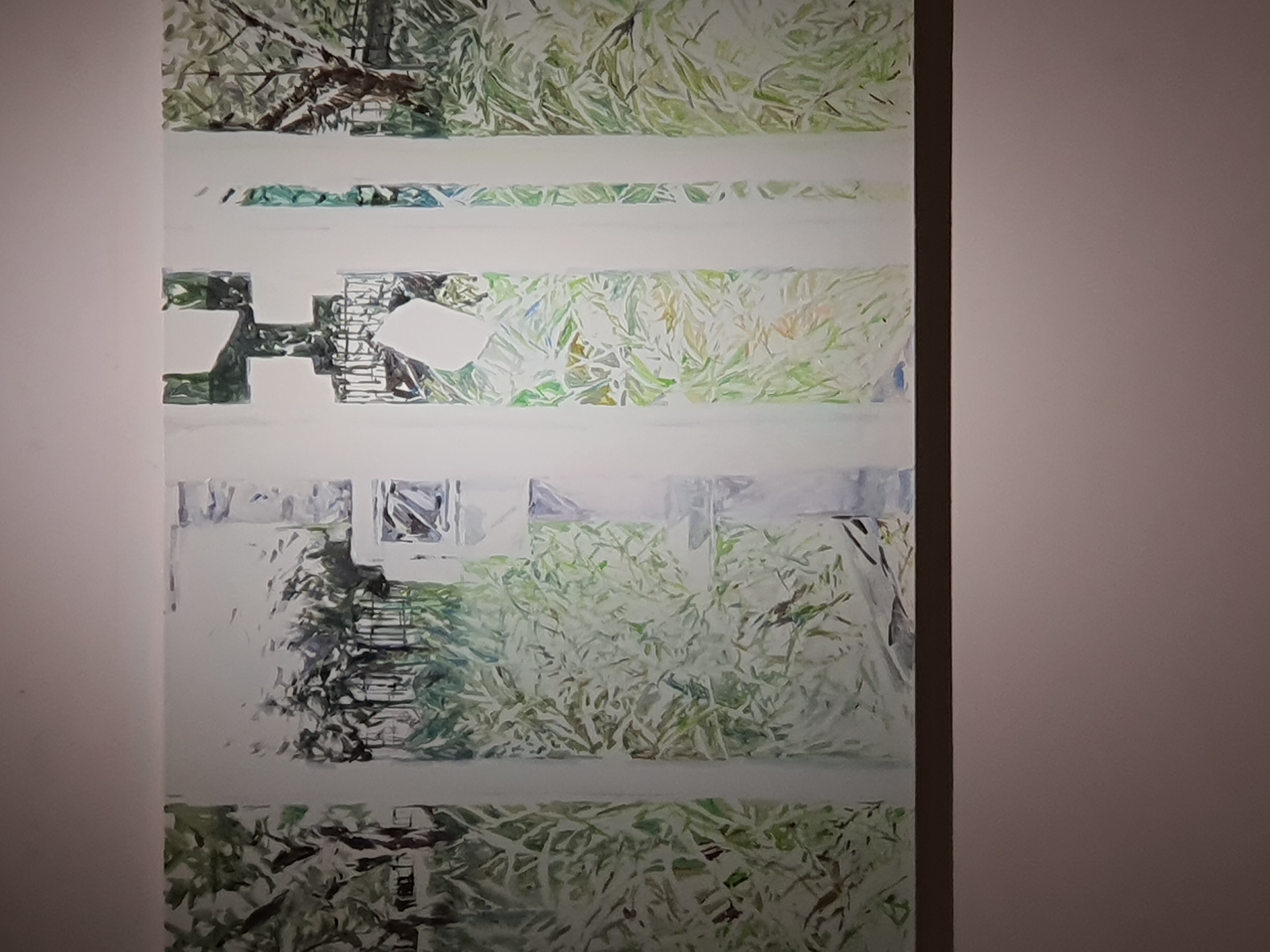

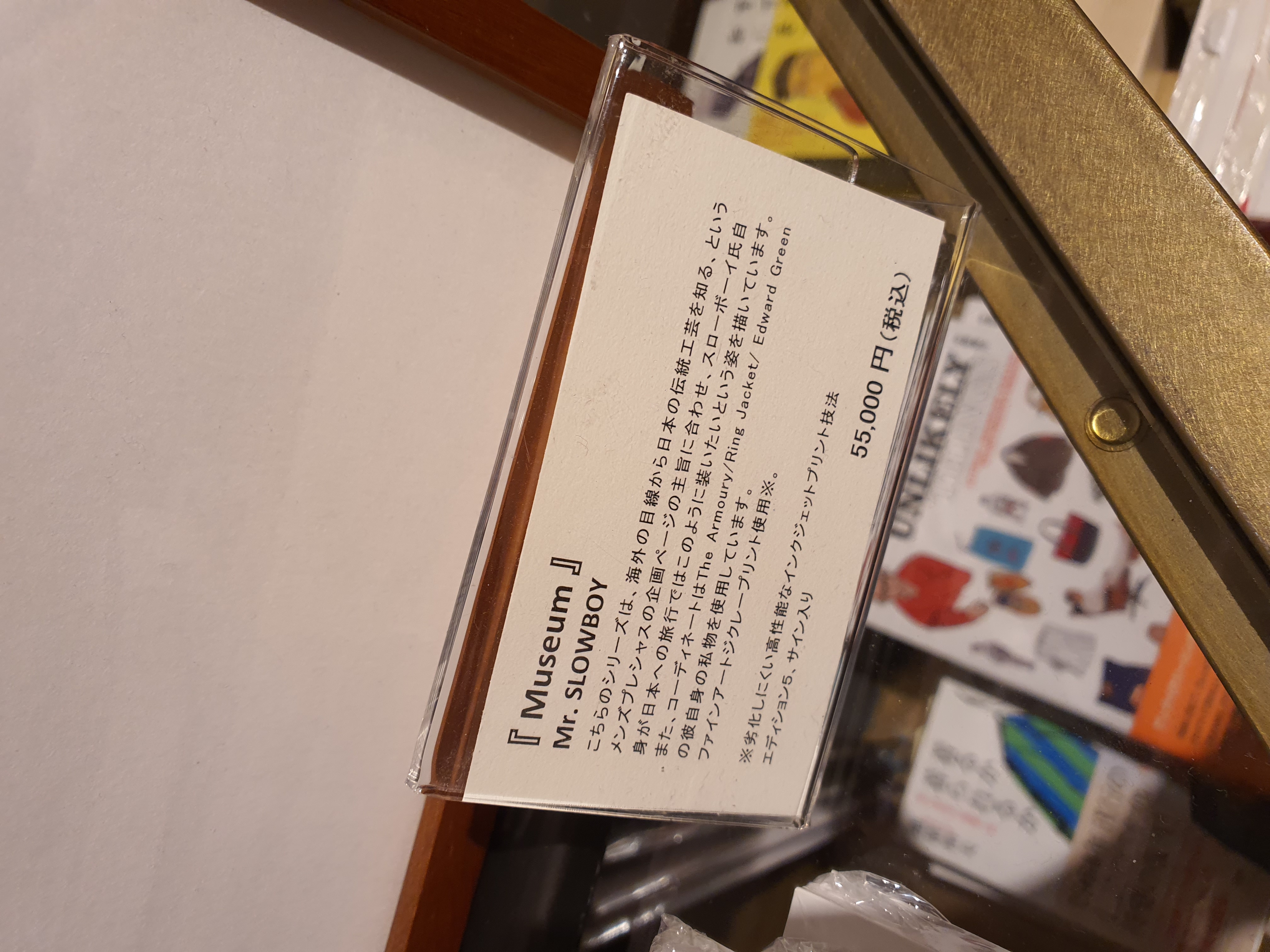

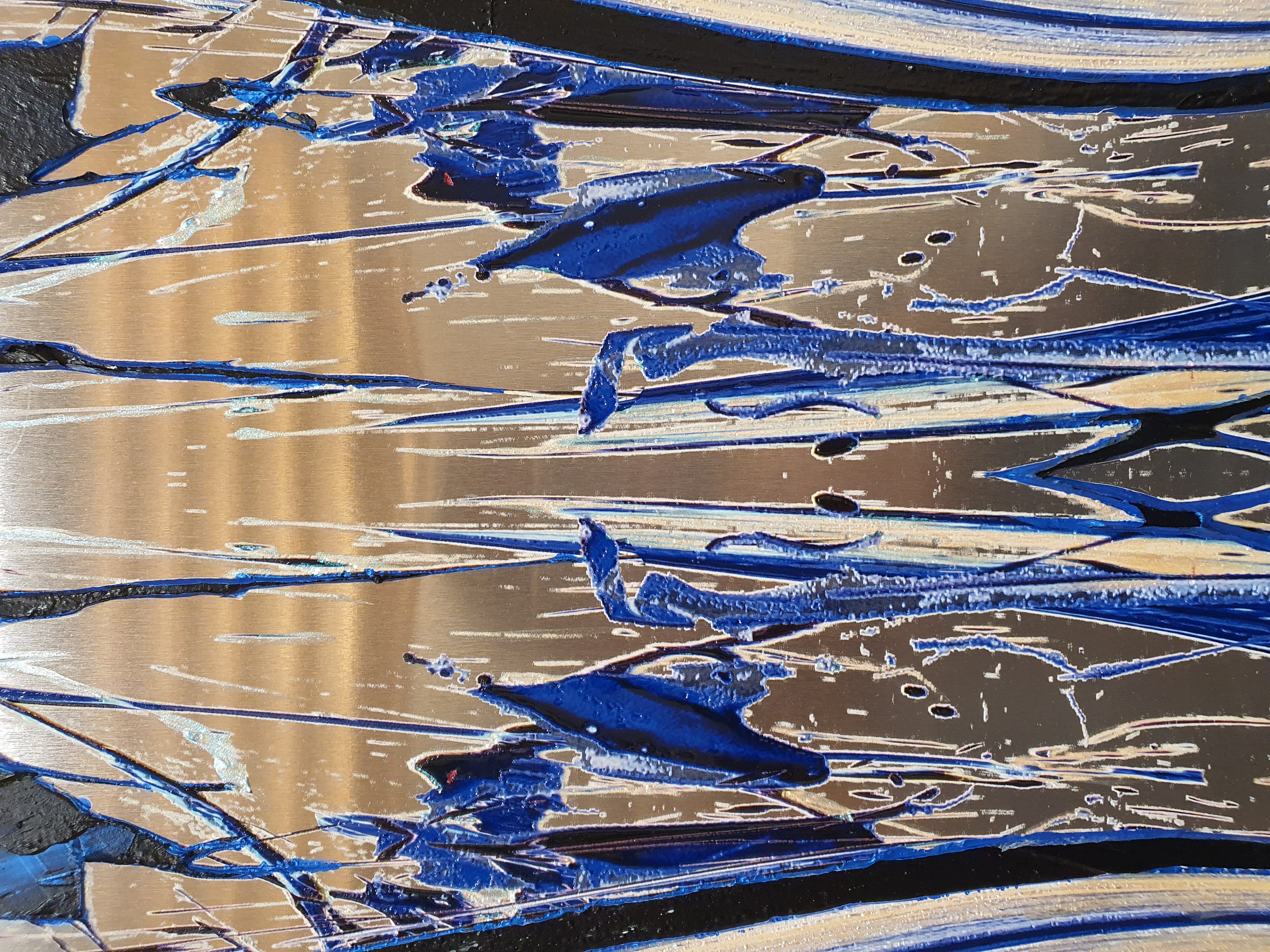

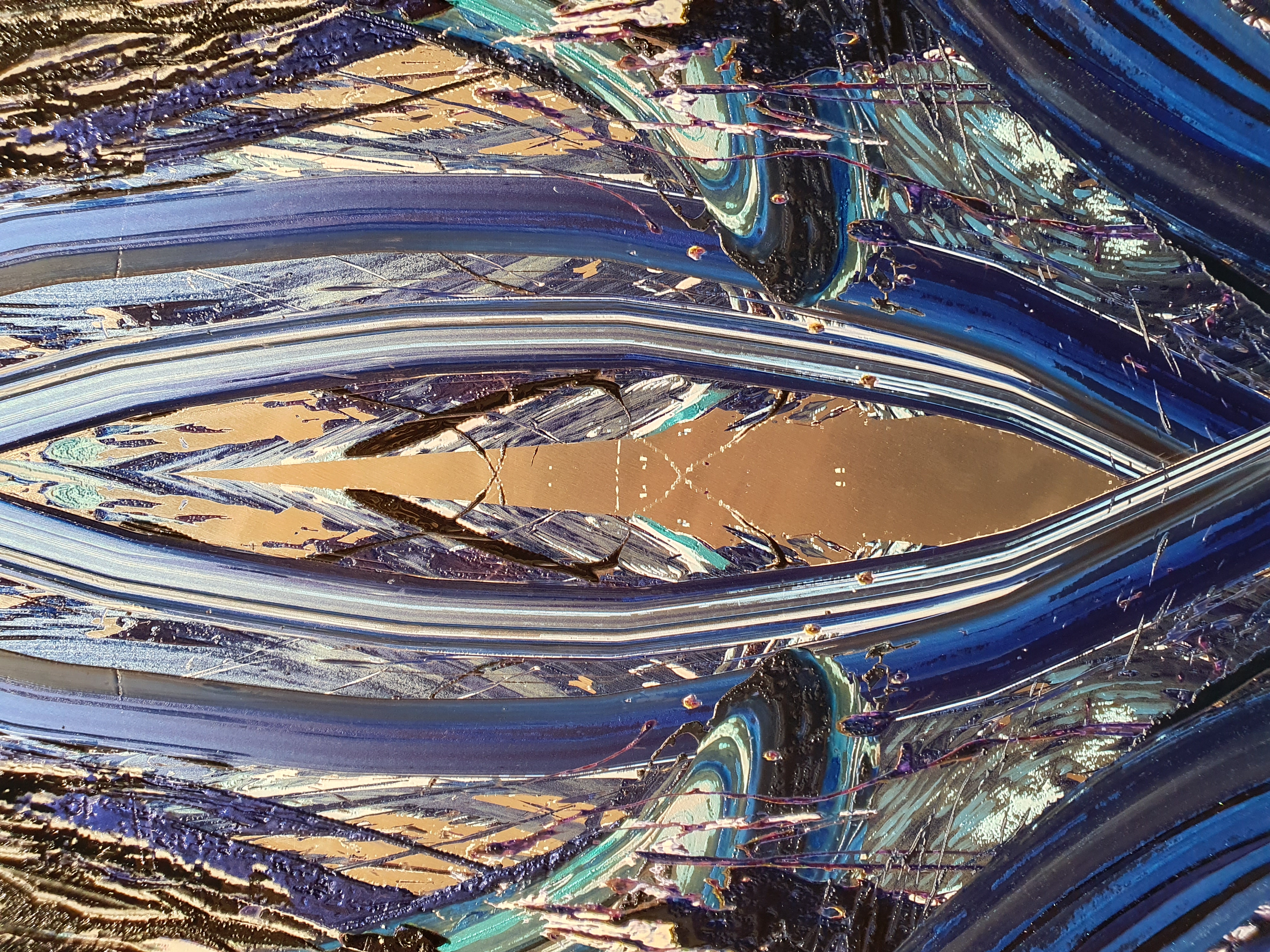

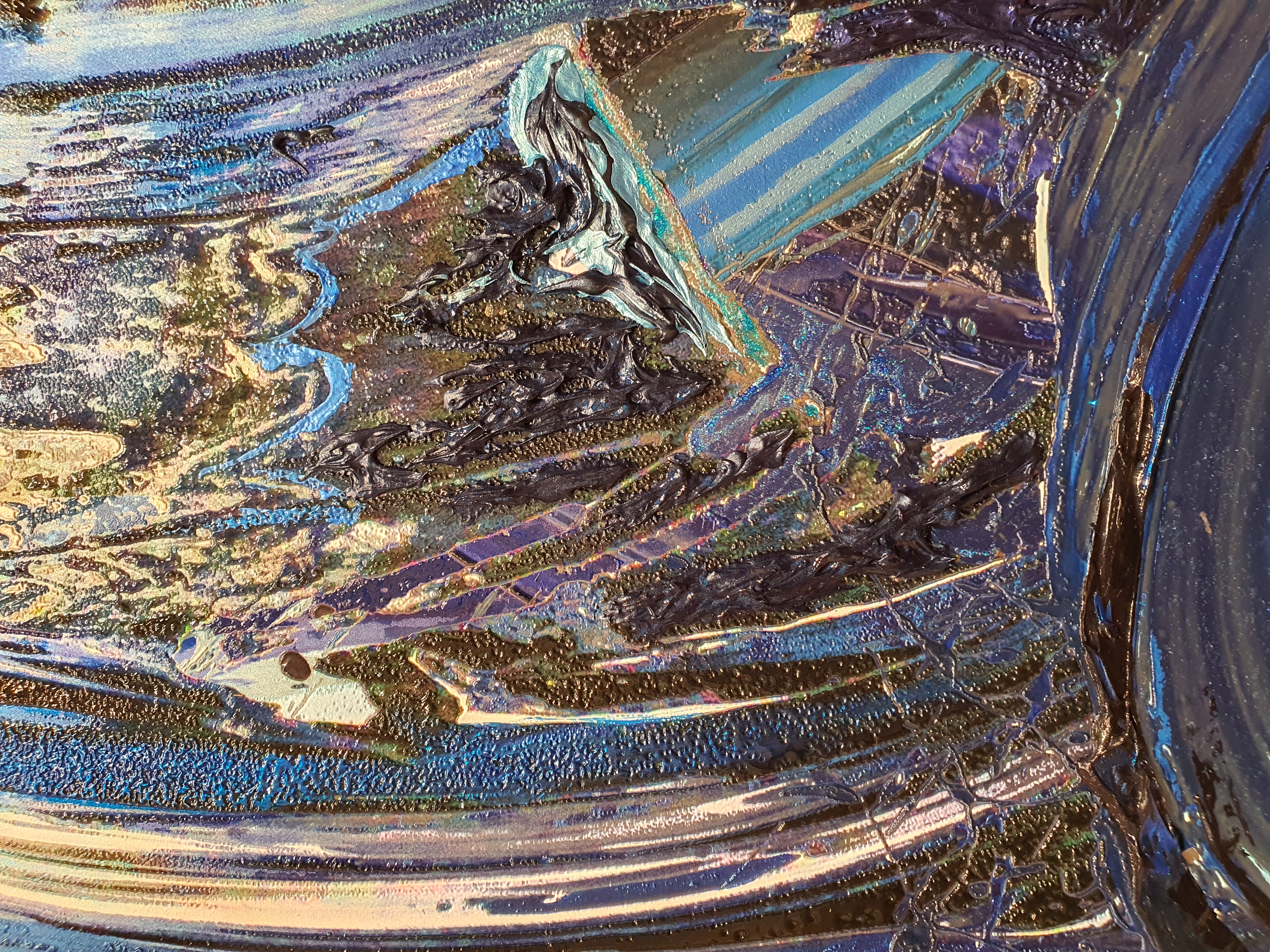

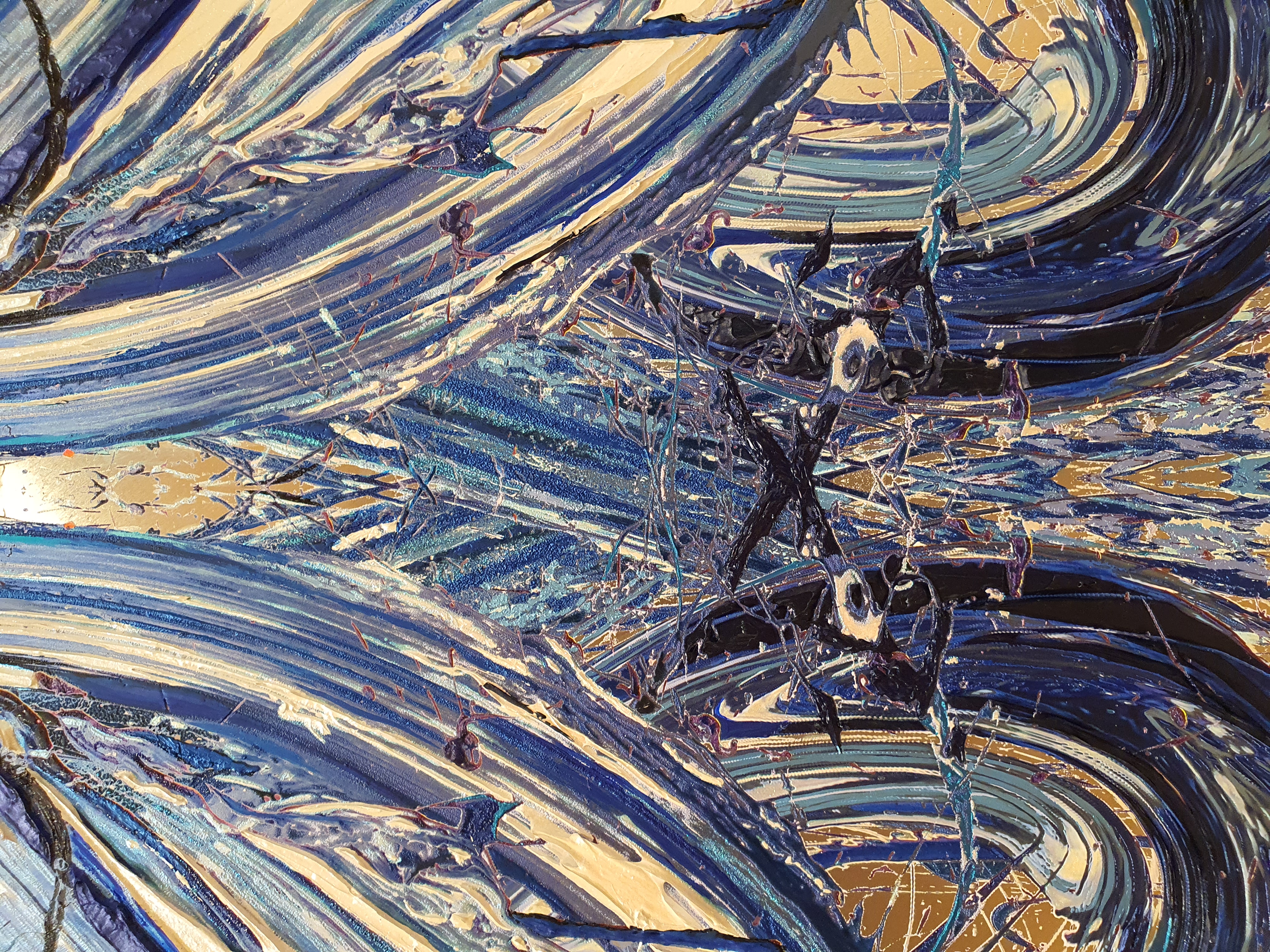

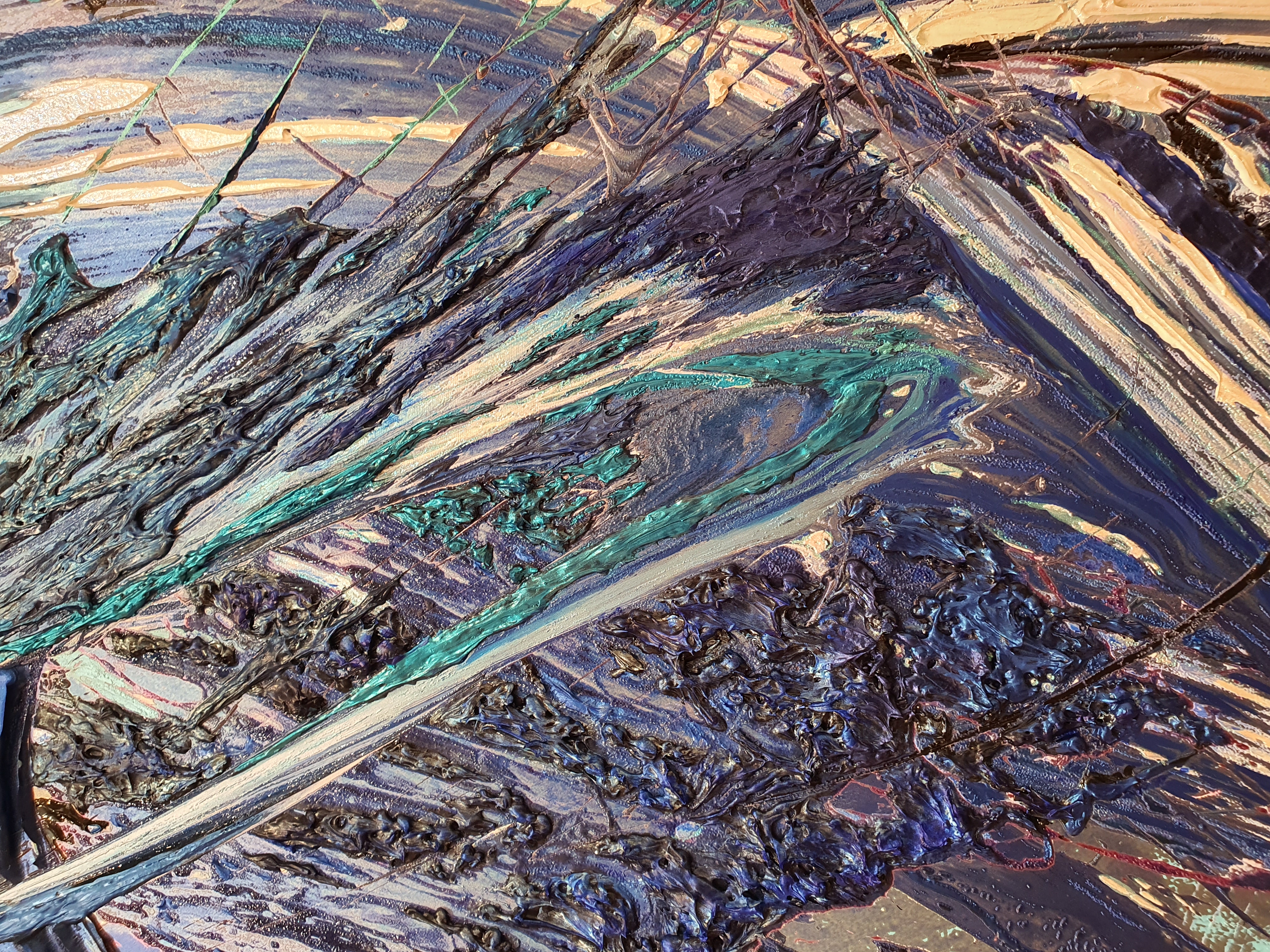

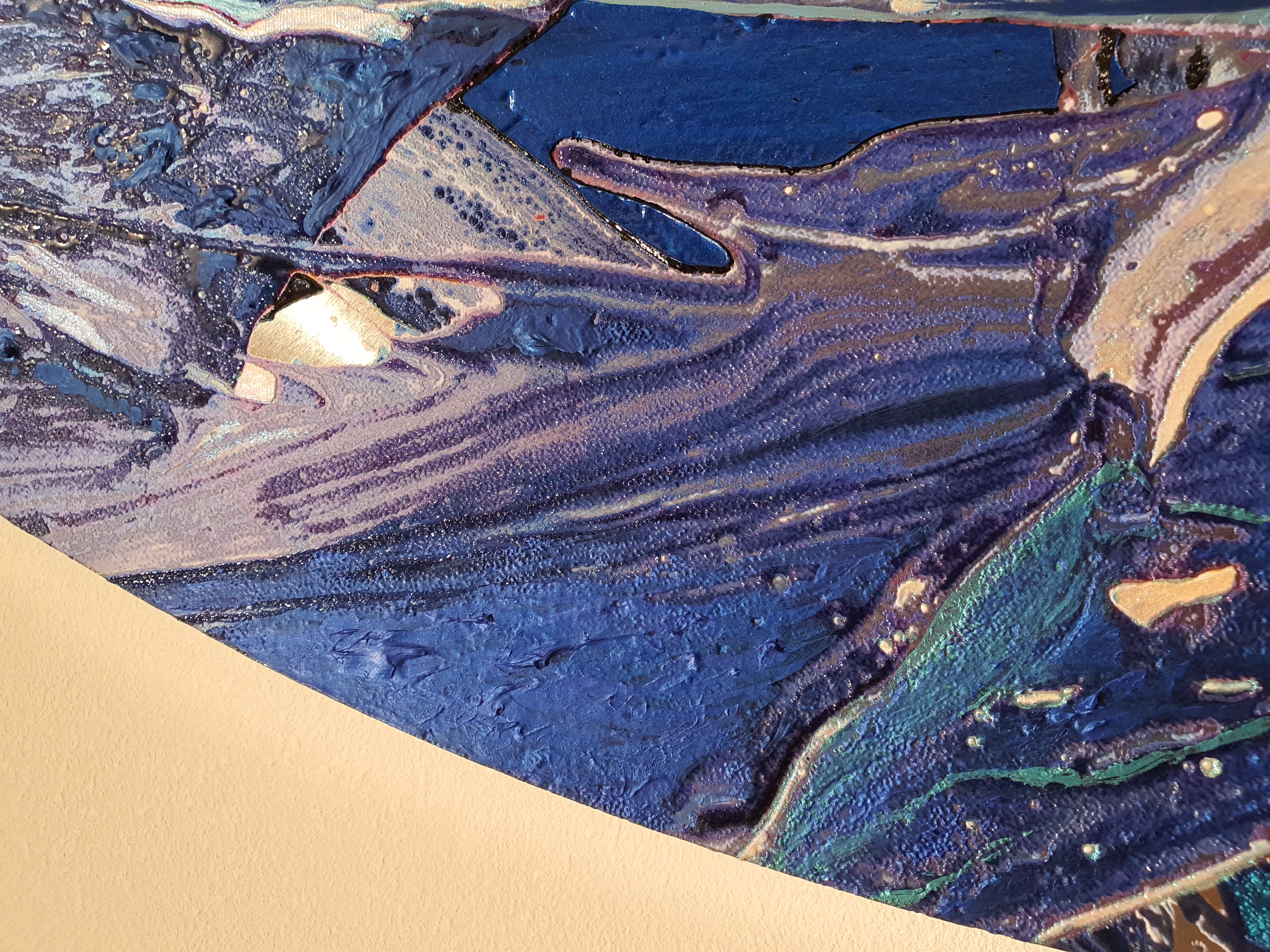

새로 오픈한 화이트스톤 긴자 지점에서는 젊은 작가들의 그룹전이 진행 중이었다. 그중 Hitomi Endo와 Ayami Ueda 작가에 대해 더 알아가고 싶어졌다. Ayami Ueda의 작품은 멀리서 보면 더 선명해지는 그림이었다. 그리지 않음으로써 존재하는 유리창이라는 개념이 흥미로웠지. 존재하지 않음으로써 반영하는 것은 무엇인가. 나에 대한 인식에서 벗어나게 하는 것은 무엇인가. 반사된 나는 내가 인식하는 나와 어떻게 다른가. 타인의 시선으로 바라보는 일은 왜 필요한가. 그런데 그러한 바라봄이 그림에서는 오래된 기억 속 풍경처럼 흐릿한 윤곽선으로 표현된다. Hitomi Endo의 작품은 보자마자 마음이 멱살 잡혀 끌려갔다. 색감 때문인지 BBMN과 프리즈의 몇몇 갤러리에서 본 타이슨의 작품이 떠오르기도 했고. 본점과 긴자 지점은 갤러리스트의 연령대도 다르고 공간이나 전시의 분위기와 테마도 전혀 달라서 흥미로웠다.

츠타야 서점 드디어 일본에서 가봤고, 긴자식스의 장줄리앙 설치 미술을 타이밍을 운 좋게 맞춰서 기뻤다. 밤에는 팀원들과 주동해 호텔 라운지바에서 대표님에게 술을 얻어 마셨다. 우리는 친밀해지고 있는 걸까. 사무실로 돌아가면 어쩔 수 없이 다시 피곤한 얼굴과 이해할 수 없는 표정으로 마주하게 될까. 그렇겠지. 분위기와 장소가 만들어주는 친밀감의 효능과 지속성을 나는 믿지 않는다.

_

20231013

'TEMPERATURE' 카테고리의 다른 글

| 만났다, 내 사랑 모네 ; 일본에서 만난 프랑스 (0) | 2024.06.12 |

|---|---|

| 첫날의 기록이 없는 도쿄 워크숍 (0) | 2024.06.12 |

| 숨김 없이 다정하고 움츠러듦 없이 쾌활한 느낌의 나라 (0) | 2024.06.12 |

| 차원이 다른 아기자기함을 지닌 곳 (0) | 2024.06.12 |

| 더위와 웨이팅의 균형을 맞춰준 달다구리와 잦은 친절 (0) | 2024.06.12 |