Write Bossanova,

북유럽 미술사와 소원의 무덤과 돌판의 슬픔과 분노 본문

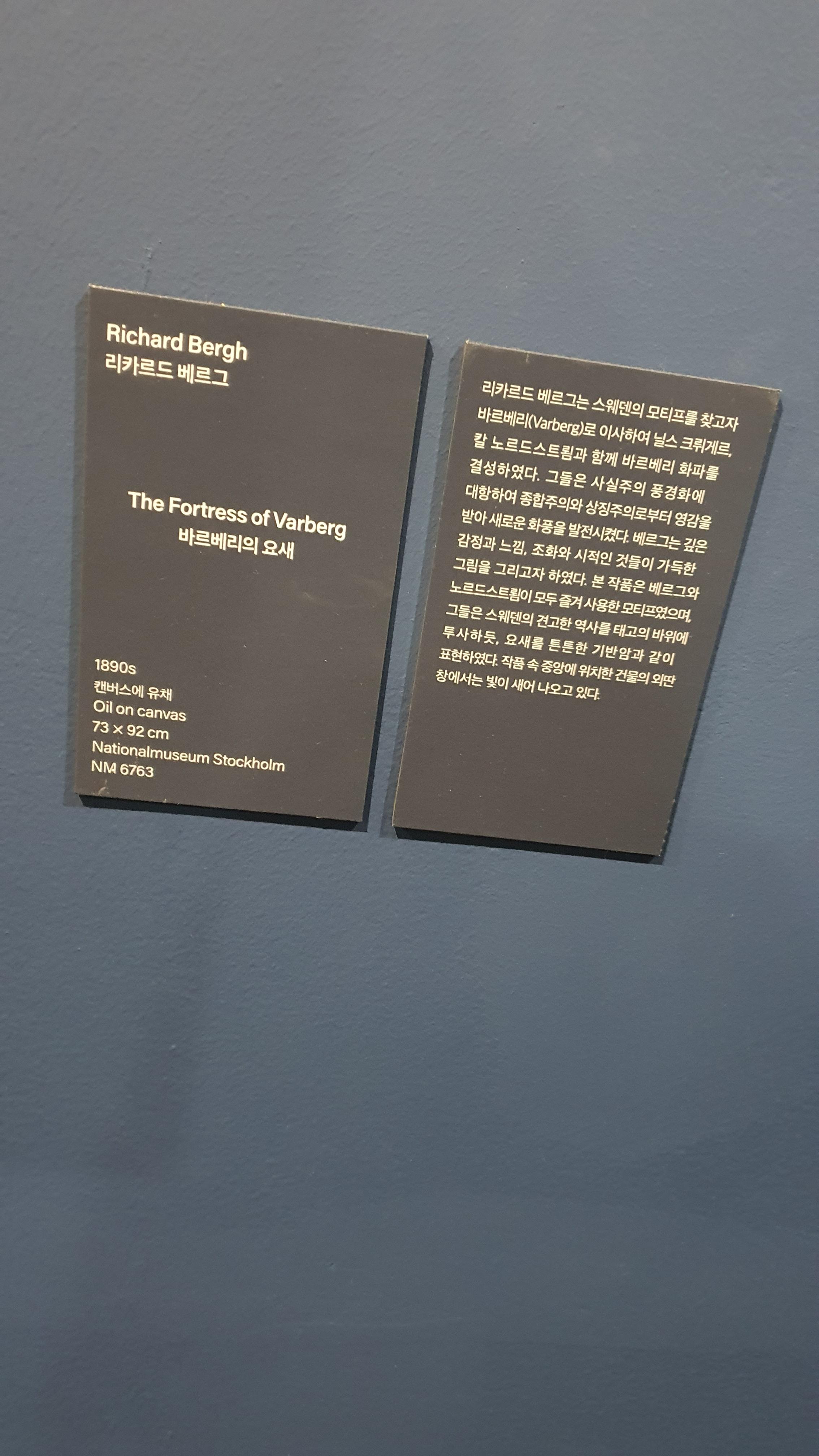

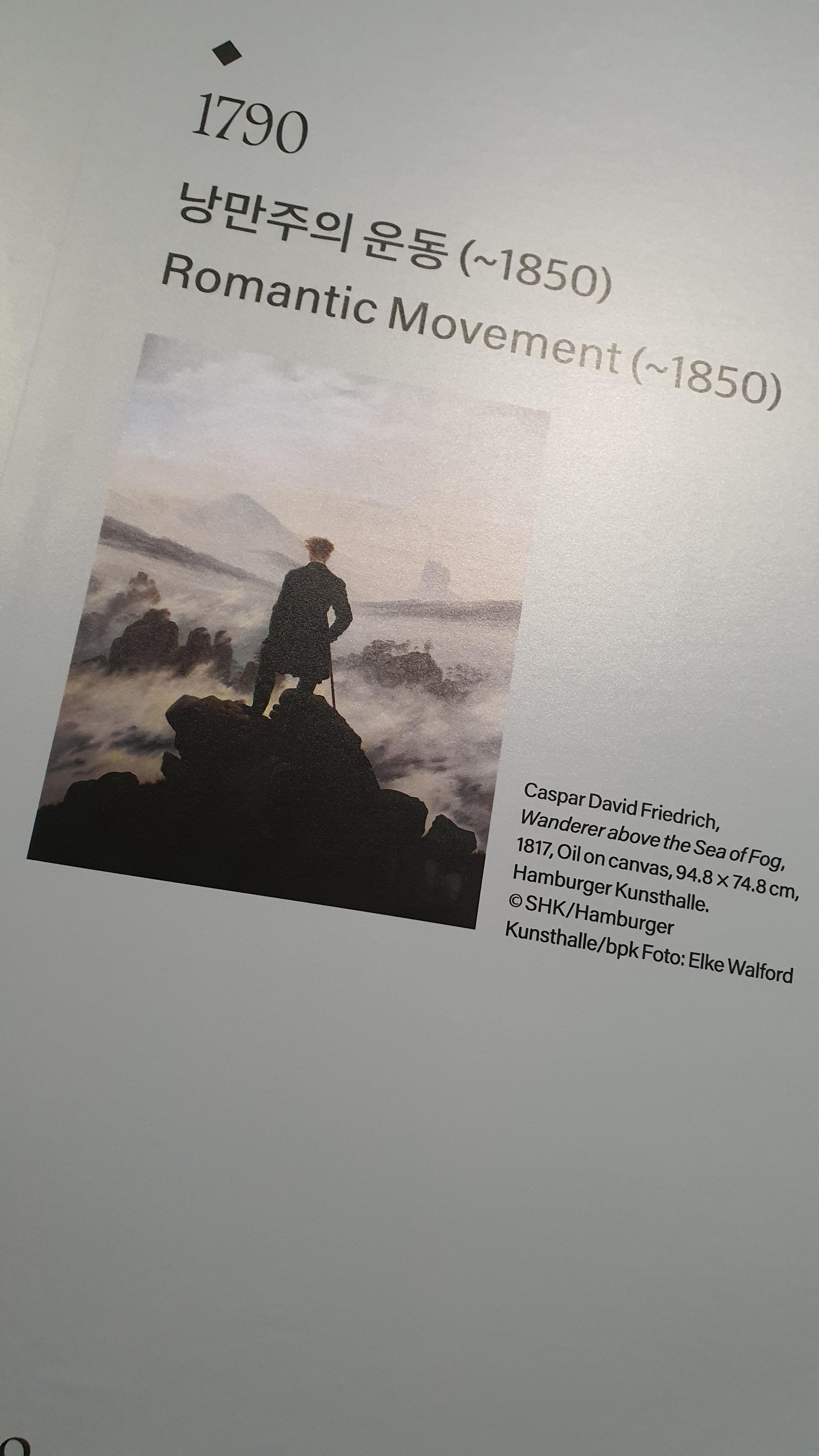

주로 서유럽의 작품들을 따라 익혔던 서양 미술사의 흐름을 북유럽의 것으로 볼 수 있었던 새로운 경험. 그런데 이제 백여 명의 도슨트 청중을 곁들인,... 그래도 도슨트를 들은 건 좋은 선택이었다. 덕분에 처음 대량으로 마주하는 북유럽 작품들 사이에서 길을 덜 헤맬 수 있었다.

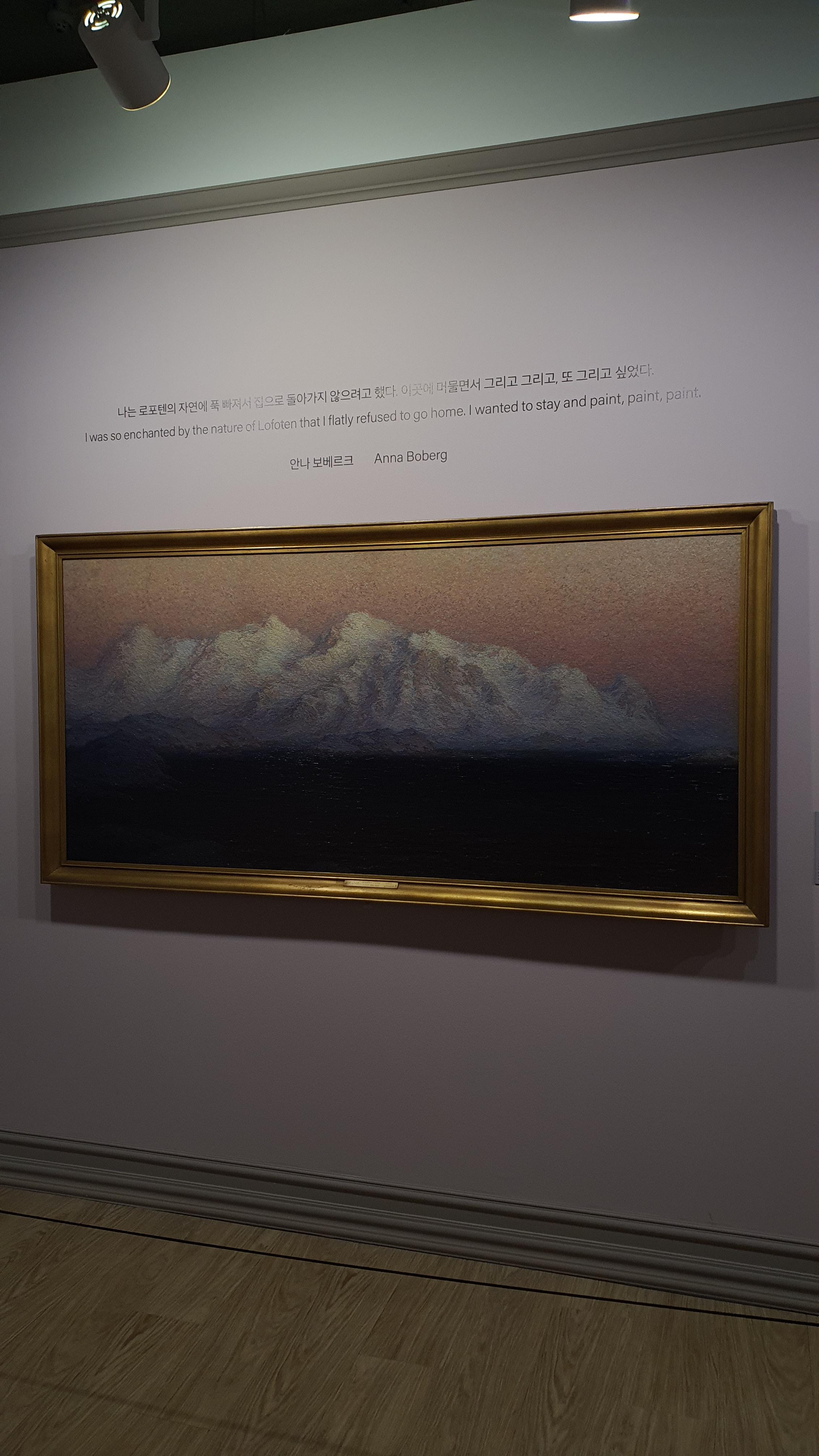

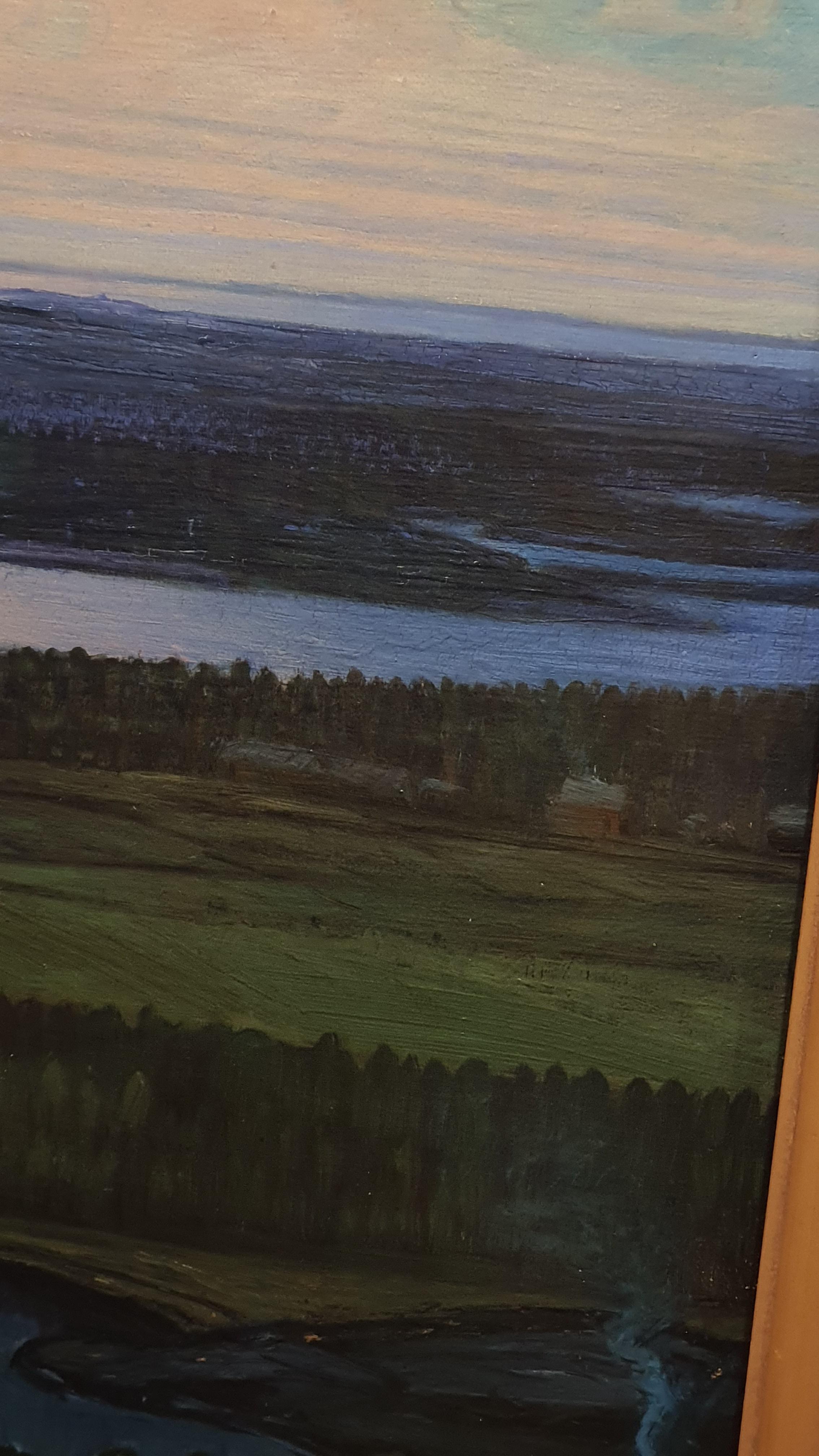

서유럽의 인상주의에서는 피부에 닿던 햇살의 촉감이 느껴졌는데, 북유럽의 인상주의에서는 태양의 열기가 느껴졌다. 뭐랄까. 지역 특성상 좀 더 귀한 해가 나는 찰나를 아주 강렬하게 붙잡아 광활한 눈밭에 둘러 놓은 듯한 느낌이었다. 그 열기를 오래 머금고 있을 수 있도록.

도슨트님은 물감이 두껍게 발려 질감이 느껴지는 그림은 시각뿐 아니라 촉각도 자극하기에 사람들이 더 좋아한다는 연구 결과가 있다고 알려주셨다. 질감을 보는 것만으로도 손끝의 감각을 느낄 수 있다니. 인간 정말 너무 섬세하고 다층적이네.

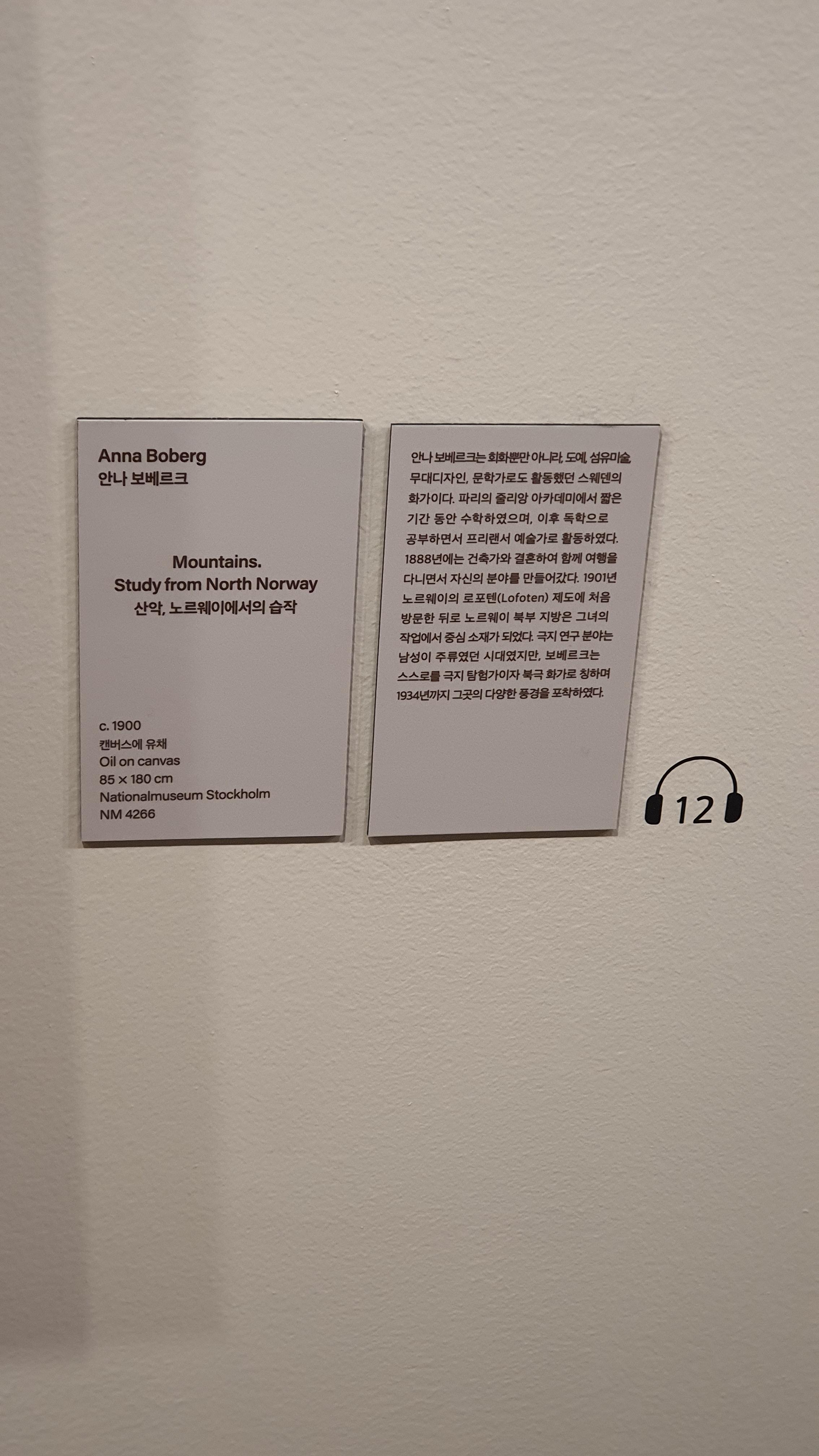

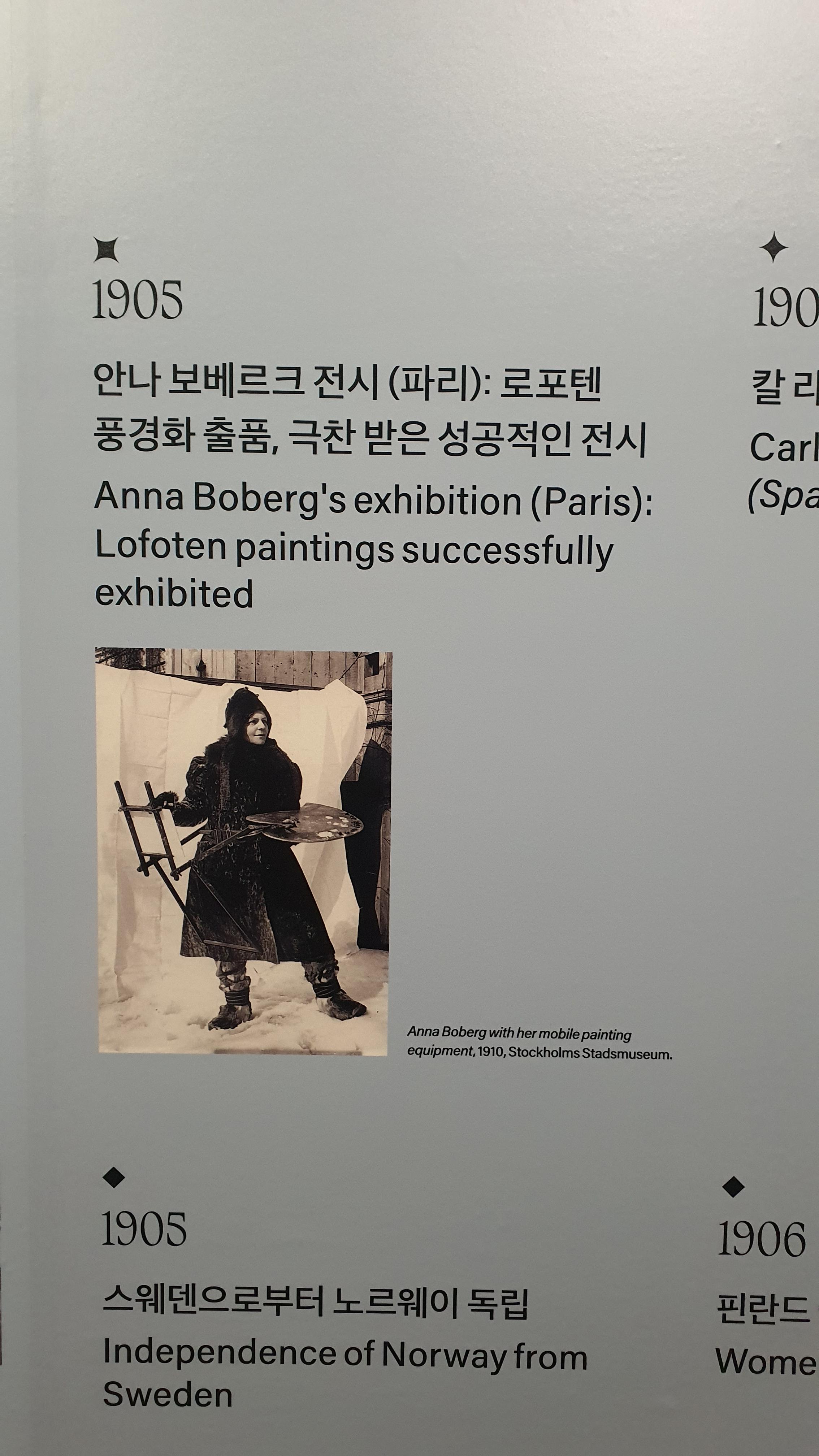

여성 예술가 섹션을 구성할 수 있을 만큼 19세기에 활동한 여성 화가들이 많았는데, 여기에는 인구가 적어서 여성도 노동 인구로 편입해야 했던 사회적 배경이 깔려 있었다. 그래서 여성이 직업을 갖고 사회적 활동을 하기가 다른 유럽 국가들보다 수월했다고.

상대적으로 열악한 환경 조건 때문에 실내에서 보내는 시간이 길었던 북유럽 사람들은 자신의 눈앞에 있는 행복에 집중했다고 했다. 소확행에 이어 한참 마케팅 단어로 활용됐던 휘게hygge가 이런 맥락인 걸까. 다음에 다시 만나면 알아볼 수 있도록 기억하고 싶은 이름들을 적어 둬야지.

"빌헬름 함메르쇠이, 리카르드 베르그, 외젠 얀손, 안나 보베르크, 한나 파울리, 힐데가르드 토렐, 엘리자베스 카이저, 휴고 삼손, 오스카 뵈르크, 에른스트 요셉손, 브루노 릴리에포르스, 로버트 테게르스트룀, 신 이둔, 앤더스 소른, 칼 라르손, 올로프 세이거-넬슨, 오토 헤셀봄, 라우리츠 안데르센 링, 엘사 백런드-셀싱."

소원의 무덤.

거의 1년 만에 받은 몬베베 8기 키트,...

_

내가 좋아하는 사람은 이렇다.

1. 문제를 미루지 않고 제때에 해결할 줄 아는 사람, 일이 되게 하는 사람

2. 야망 있는 사람

_

기자회견을 풀로 듣지는 못했지만 민 님에 대해 두 가지 생각이 들었다.

1. 통상 업무상 저작물이라 회사에 귀속되는 저작물들에 대해 직원의 권리를 세게 주장한 덕분에, 계속 논란이 있었던 이 부분을 리마인드하게 했다는 점에서는 긍정적인 측면이 있다고 생각한다. 앞으로 이 논쟁이 더 활발하게 이뤄져야 한다고 생각한다, 창작을 기반으로 업무를 하는 직군들에서. 지금 굳이 문제라면 민 님이 대표이고 경영인인데 크리에이터의 입장에만 치우쳐 있는 듯한 거.

2. 1에 대해 주장하면서 자기가 충분히 보상받지 못했고 돈도, 주체권도 더 가져가야 한다고 말하는데 과연 그는 자신의 직원들에게 자신이 받길 바라는 태도로 보상을 해줬을까, 하는 궁금증이 들었다.

그리고 이 사태에서 하2브도 더하면 더했지 한쪽만의 잘못은 아닐 거라고 확신한다. 그가 좀 덜 감정적으로 이 일을 촉발하고 진행했으면 어땠을까 싶기도 한데 아니 빡치는데 어떻게 감정적이지 않게 대응해. 언제나 빡치게 만든 놈들이 가장 큰 잘못이다.

민 님은 같이 일하기 빡세고 마음의 병을 얻을 게 빤히 보이지만 한 프로젝트만 같이 해도 얻을 게 많고 한번 자기 바운더리 안에 들이면 잘 끌어줄 것 같은 사람처럼 보이기도 한다. 경영자로서 이번 기자회견이 감정적이긴 했지만, 개저씨들의 더러운 업무 방식이나 돌판의 말도 안 되는 관행들을 당사자의 입장에 있는 사람이 가감없이 발화해준 건 무척 시원했다. 음악 산업 전체의 발전 어쩌고 하던 놈들이 타 걸그룹 밟을 수 있겠느냐고 하는 수준도 너무 어이없고. 진짜 말로는 못할 게 없다.

그런데 이 판의 크리에이티브와 그 결과물이 아티스트, 그러니까 사람이라는 게 진짜 크리티컬한 것 같다. 여러 사람의 인생을 휘저어 놓게 되니까.

_

다음 타투 문구 찾았다.

MADE FOR MORE,

언제 하게 될지는 모르겠지만.

_

마지막 상담에서는 현실과 이상의 경계에서 무엇을 어떻게 조율해 나갈 건지 이야기했다. 나는 열심히 찾아 나가는 사람인 동시에 늘 발견되길 바랐고, 누가 나를 발견해주는 게 기뻤다. 내 기준 밖의 사람들과도 어떻게 조율할지 고민해야 한다. 지금까지는 내 기준을 꺾으면 진다는 느낌이었는데 사실 그래서 더 사람들과 부딪쳤던 것도 사실이다. 내 기준은 말 그대로 내 기준인데. 내 기준을 세울수록 나는 더 자주 화가 날 뿐이었다. 하지만 기준을 꺾고 타협을 하는 게 최선의 방안인지는 물음표다.

'DAILY LOG' 카테고리의 다른 글

| 놓치는 것들 (0) | 2024.05.18 |

|---|---|

| 스티븐 해링턴 전시 2차 찍음 (0) | 2024.05.04 |

| 청춘 반짝이 (0) | 2024.04.23 |

| 이것은 무엇이 다른가 (0) | 2024.04.20 |

| 이 센세를 만나 네 시간 동안 얘기만 했다 (0) | 2024.04.12 |